Noli, Genova, Pisa, Gaeta, Amalfi, Ancona, Venezia e Ragusa dalmata sono le Repubbliche Marinare che dall’839 al 1808 diventarono città stato indipendenti o autonome stabilendo relazioni commerciali con i principali porti del Mediterraneo.

Le Repubbliche Marinare sono nate come fenomeno commerciale ma hanno rappresentato un tentativo andato in porto di innovazione politico-amministrativa e di svecchiamento artistico-culturale rispetto al periodo precedente, in cui vigeva una stagnazione dovuta al sistema politico vigente, quello feudale.

Le Repubbliche Marinare hanno rappresentato una forma di capitalismo primitivo che da qui in poi si evolverà quasi senza soluzione di continuità in tutte le epoche storiche successive, portando a processi di democratizzazione e di apertura culturale della civiltà europea e occidentale.

Le vicende di quelli che un tempo erano solo piccoli villaggi di pescatori e si sono trasformati in alcuni casi in capitali di potenti Stati, sono a tutti gli effetti entrate nei capitoli della Grande Storia mondiale.

LE REPUBBLICHE MARINARE

FEUDALESIMO → CAPITALISMO PRIMITIVO→ PROCESSO DI DEMOCRATIZZAZIONE

PERCHE’ LE REPUBBLICHE MARINARE CESSARONO DI ESISTERE

A chiudere la parentesi autonomista e indipendentista di queste città furono vari fattori:

- le frequenti instabilità interne a livello sociale e politico tra gruppi di potere che si spartivano le tratte e le risorse;

- la presenza di vicini più potenti, come i Normanni per le repubbliche meridionali (Amalfi e Gaeta);

- gli stravolgimenti geopolitici esterni molto impattanti, come ad esempio l’apertura delle nuove rotte oceaniche per le Indie e per le Americhe durante il primo periodo coloniale europeo, che spostarono il baricentro economico e politico dalla penisola italica all’Europa nordica (Francia, Olanda, Inghilterra) e alla penisola Iberica (Spagna e Portogallo)

- l’entrata di Napoleone Bonaparte nella Grande Storia che ebbe nelle città italiane una delle sue principali mire espansionistiche.

QUANTE E QUALI FURONO LE REPUBBLICHE MARINARE

Le Repubbliche Marinare furono sette città appartenenti alla penisola italica e una a quella balcanica. A seguire, da nord a sud e da ovest a est, l’elenco delle località che la storiografia ufficiale ha definito come Repubbliche Marinare e l’attuale regione geografica di appartenenza:

- Noli → Liguria

- Genova → Liguria

- Pisa → Toscana

- Gaeta → Lazio

- Amalfi → Campania

- Ancona → Marche

- Venezia → Liguria

- Ragusa dalmata → Dalmazia

DURATA DELLE REPUBBLICHE MARINARE

Le Repubbliche Marinare sono state una parentesi della storia politica e amministrativa della penisola italiana e dell’attuale Croazia. A seguire un confronto della durata temporale tra le varie repubbliche classificate in ordine cronologico di inizio:

- Amalfi: 839 -1135;

- Gaeta: 839 – 1135;

- Venezia: 840 – 1797;

- Genova: 958 – 1797;

- Pisa: 1000 – 1406;

- Ancona: 1000 – 1532;

- Ragusa dalmata: 1000 – 1808;

- Noli: 1192 – 1797.

A seguire una classificazione delle Repubbliche Marinare in base alla durata:

- Venezia: 957 anni;

- Genova: 839 anni;

- Ragusa dalmata: 808 anni;

- Noli: 605 anni;

- Ancona: 532 anni;

- Pisa: 406 anni;

- Amalfi: 296 anni;

- Gaeta: 296 anni.

Le prime città ad intraprendere la via del mare come principale via dello sviluppo furono Amalfi e Gaeta che esercitarono il loro massimo potere tra il 1000 e il 1100. Seguirono Noli, Genova e Venezia. Queste ultime due tra tutte divennero le più potenti e longeve; quindi Pisa che raggiunse il suo picco nel 1200, Ancona e Ragusa che fecero un’alleanza per contenere lo strapotere veneziano. Ancona mantenne il suo stato di splendore fino al 1500; Ragusa, Venezia e Genova invece iniziarono la lenta decadenza a partire dal ‘600 perdendo il loro potere solo con l’invasione napoleonica. Noli perse lo status di Repubblica Marinara nel 1797.

IL RISCATTO DOPO LA POVERTA’ O LA NULLITA’

COME NACQUERO LE REPUBBLICHE MARINARE

La maggior parte di queste città erano diventate centri urbani aventi un’identità propria dopo aver subito distruzioni quasi totali e saccheggi di ogni risorsa per alcuni secoli; altre invece nacquero ex novo dall’aggregazione spontanea di profughi di mare o di fuggitivi da persecuzioni e pressioni antropiche di popoli invasori, come fu il caso dei Veneti che fondarono Venezia. Queste località tuttavia rimanevano costantemente esposte a nuove incursioni piratesche (come ad esempio quelle dei Saraceni) e l’esigenza fu di aumentare il prima possibile la propria popolazione al fine di costruire un argine politico, sociale, culturale ed economico alla minaccia. Tutto ciò portò alla nascita (o alla rinascita) delle città nella costa.

NESSUNA RIVERENZA VERSO I GRANDI IMPERI

L’importanza di questi piccoli centri che riuscirono a sviluppare un’identità statale a tutti gli effetti, smarcandosi con una propria indipendenza relativa dai poteri centrali, fu tale che a livello commerciale fecero da apripista alla conoscenza di nuovi territori e nuove culture dell’Asia e dell’Africa. Queste vie verranno poi approfondite (e sfruttate ancor di più) da molte altre città europee nei successivi secoli della colonizzazione quando il baricentro politico ed economico dell’Europa si spostò dal Mediterraneo al Nord. Inoltre, le Repubbliche Marinare riuscirono a dialogare e a competere con sistemi politici ed economici più grandi e strutturati, come veri e propri imperi, quali ad esempio gli Arabi e i Bizantini.

- LEGGI ANCHE: L’IMPERO MUSULMANO

- LEGGI ANCHE: LE CAPITALI ISLAMICHE

LE POSIZIONI GEOGRAFICHE E L’OROGRAFIA DEL TERRENO DOVE SORGONO E’ UN VANTAGGIO

Bizantini, Papato e Sacro Romano Impero erano i grandi poteri centrali con cui queste piccole città marinaresche dovevano fare i conti a livello politico-amministrativo per la gestione e l’incentivazione delle loro lucrose attività commerciali. A rendere più agevole l’indirizzo autonomistico che, nei casi più fortunati si tradusse in una vera e propria indipendenza, era anche la posizione geografica e l’orografia del terreno attorno a cui sorgevano. Si trattava infatti di agglomerati che nascevano in luoghi inaccessibili, difficilmente raggiungibili da terra, se non attraversando con fatica montagne o lagune.

L’ORIGINE DELLE REPUBBLICHE

Le Repubbliche Marinare erano governate dalla famiglie mercantili economicamente più forti, ciò voleva dire che i loro ordinamenti si riconducevano a repubbliche oligarchiche e non democratiche, in cui emergevano ai vertici delle vere e proprie nobiltà.

TRE STATI REGIONALI E SEI CITTA’ STATO

Delle otto città che raggiunsero l’importanza storica di Repubbliche Marinare solo tre riuscirono a colonizzare a tutti gli effetti territori lontani, fu il caso di Pisa, Genova e Venezia. Queste città crearono veri e propri Stati regionali, mentre le altre riuscirono a aprire empori presidiati da consoli e porti con aree di stoccaggio delle merci (fondachi). Tutte queste realtà ebbero l’autorevolezza di avere una propria moneta e un proprio codice di leggi del mare che disciplinavano i complessi e variegati rapporti commerciali.

LE CROCIATE APRIRONO NUOVE VIE COMMERCIALI

Ad offrire inoltre nuove opportunità commerciali vi furono anche le Crociate, vere e proprie campagne di colonizzazione mascherate da missioni religiose. In questi posti i commercianti stabilirono relazioni con i governi e le popolazioni locali facendo pesare le loro relazioni, le loro dotazioni navali e la possibilità di vendere e trasportare prodotti dà e per il continente europeo. La loro capacità di penetrazione era tale che in alcuni casi riuscirono ad ottenere privilegi fiscali, doganali e giurisdizionali per esercitare i loro traffici.

- LEGGI ANCHE: LE CROCIATE

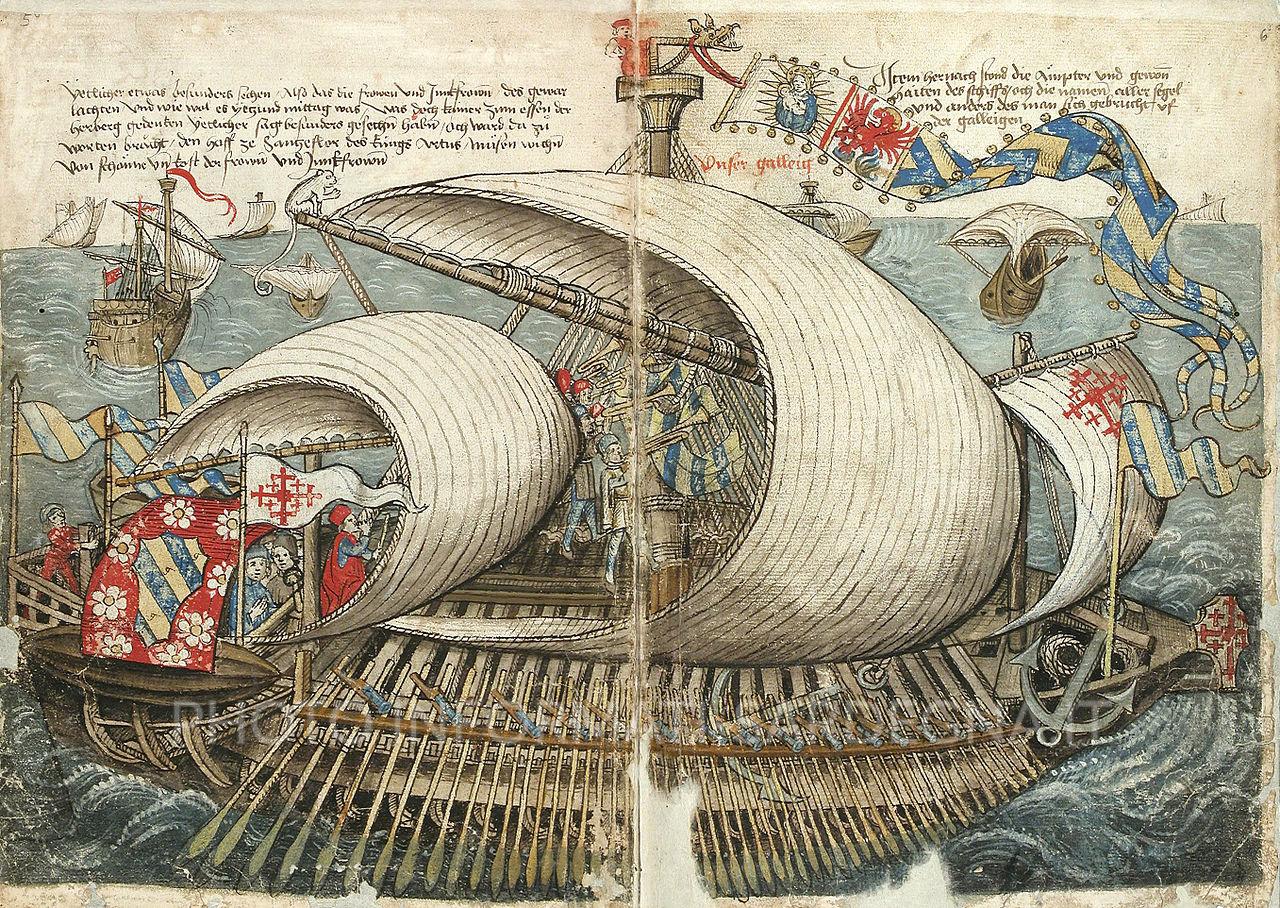

IL CASO DI VENEZIA

Venezia fu tra le repubbliche marinare quella che raggiunse la massima espansione territoriale e commerciale: la sua giurisdizione infatti si espanse a partire dalla Laguna veneta verso tutto l’entroterra nord-orientale dell’Italia, fino ai confini con l’attuale Lombardia orientale (Brescia), le coste dell’Istria e della Croazia meridionale. La storia di Venezia repubblicana fu inoltre la più lunga rispetto alle altre.

ELEMENTI POLITICI DISTINTIVI PER LA COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICHE MARINARE

- Avere una propria indipendenza rispetto al potere centrale con un ordinamento di tipo “repubblicano”

- Avere una propria moneta

- Avere una propria flotta con relativo cantiere

- Avere consoli e fondachi nei paesi con cui si avevano i rapporti commerciali

- Ospitare consoli e fondachi dei paesi con cui si avevano i rapporti commerciali

** Console = Magistrato di rappresentanza della Repubblica Marinara in terra straniera

*** Fondaco = Edificio realizzato nelle città portuali per immagazzinare le merci e ospitare i mercanti stranieri

ELEMENTI COMMERCIALI DISTINTIVI DELLE REPUBBLICHE MARINARE

Nei mercati delle Repubbliche Marinare arrivavano prodotti di ogni tipo, provenienti soprattutto dall’Oriente e dell’Africa. Le città italiane altro non facevano che da catalizzatori commerciali con l’Europa continentale da cui era sempre accesa la richiesta di tali merci. I mercanti italiani, per contro, si garantivano il profitto per il servizio di approvvigionamento e diffusione delle stesse. Le merci riguardavano numerosi ambiti:

- settore tessile – Dall’Asia e dall’Africa si importava canapa, lino, seta, damasco, velluto;

- settore medicale – Dall’Asia e dall’Africa si importava rabarbaro, astragalo, zenzero, balsamo, aloe;

- settore speziale – zucchero, noce moscata, chiodi di garofano, pepe, cannella;

- settore coloranti – lacca, allume, indaco;

- settore del lusso – corallo, avorio, oro, argento, porcellana, pietre preziose, perle.

REPUBBLICHE MARINARE E COMUNI

L’espressione “repubblica marinara” non è stata coniata durante la vita storica di queste città, ma è una definizione che è stata adottata dallo storico Simondo Sismondi nel 1807 nel suo libro “Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo” che si concentrò non solo sulla descrizione delle singole potenze, ma soprattutto sulla differenza che c’era rispetto ai Comuni: mentre le Repubbliche infatti erano in perenne conflitto tra loro, i Comuni sapevano unirsi per lottare contro lo strapotere dell’Imperatore (primi esempi di “spirito risorgimentale“). L’unica Repubblica che ebbe un episodio di resistenza contro l’Imperatore fu Ancona, che nel 1173 resistette all’assedio di Federico Barbarossa. Questo evento fu così importante per la storia d’Italia in quanto rappresentò una lotta patriota italiana che poi avrebbe avuto la sua massima espressione durante il Risorgimento.

- LEGGI ANCHE: L’ETA’ COMUNALE

LE RIVALITA’ DURANO FINO ALL’UNITA’ D’ITALIA

Nei primi decenni subito dopo l’Unità d’Italia (1861) i campanilismi e le rivalità tra territori e città fino a poco prima appartenenti a stati differenti e soprattutto con una lunga storia di conflitti che aveva parcellizzato la comune identità di matrice romana in tante piccole realtà, erano emerse nuovamente al momento dell’unificazione. Uno dei punti critici affinché tante realtà locali accettassero di unirsi sotto un’unica bandiera fu – ancora, a fine ottocento – le rivalità tra le marinerie che proprio dal 1000 erano entrate via via in concorrenza e in conflitto.

IL GESTO DISTENSIVO DI GENOVA PER PISA

Le antiche rivalità furono ad esempio attenuate con un gesto simbolico di riconciliazione entrato nella storia d’Italia, quando Genova restituì a Pisa le catene del porto, prelevate dai liguri durante l’assedio medievale alla città toscana.

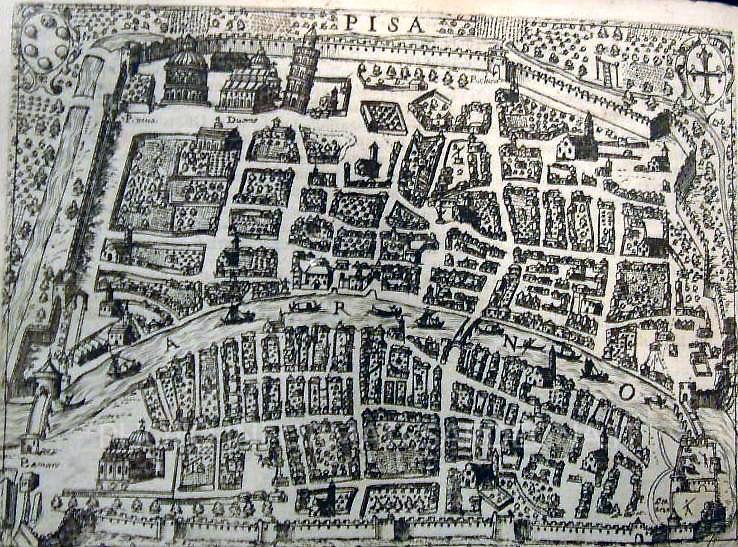

- Le catene del Porto Pisano

Le catene del Porto Pisano erano le dotazioni di protezione passiva che Pisa utilizzò durante la guerra contro Genova (1282/1290) per impedire ai liguri di entrare in porto. La città toscana perse la guerra nella cosiddetta “Battaglia della Meloria” (1284), ma, sebbene fosse stato firmato il trattato di pace nel 1288, due anni dopo Genova decise di umiliare l’avversaria penetrando nel porto e saccheggiandolo.

A scherno di quel gesto vennero portate via dai marinai genovesi le catene del porto pisano (non tutte, alcune di essere furono rubate da Firenze un secolo dopo) e fatte collocare a Genova in vari rioni. Nel 1848 e nel 1860, prima Firenze e poi Genova, restituirono in gesto di riconciliazione le catene a Pisa e oggi questi reperti sono conservati nel Camposano monumentale della città.

- Le Repubbliche Marinare (una parte) insegnate a scuola

Nel frattempo, per dare ulteriore impulso allo spirito risorgimentale, la storia delle Repubbliche Marinare venne insegnata con programmi ministeriali mirati a rinforzare l’orgoglio neo-nazionale, come ad esempio sottolineando il fatto che queste città italiane furono il primo esempio di potenza popolare in Europa.

IL REVISIONISMO STORICO IN CHIAVE NORDISTA

La storia delle Repubbliche Marinare dagli anni ’30 del ‘900 è stata riportata nei libri di scuola evocando le vicende di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia, escludendo fatti storici che attestano la presenza in questo importante capitolo della Grande Storia d’Italia, anche quelle di Gaeta, Noli e Ancona e a cui va aggiunta per completezza anche quella di Ragusa dalmata. Già dai primi anni del secolo scorso la storiografia ufficiale ha tentato più volte di raccontare la storia delle Repubbliche Marinare riportando solo le vicende di due protagoniste, Genova e Venezia; dopo di che, nuove pubblicazioni inserirono Pisa, ma rimasero ancora escluse le altre, fino a quando nel 1904, il volume “La prima repubblica marinara d’Italia” di Umberto Moretti non raccontò la storia integrale della marina di Amalfi che fece riportare l’elenco a quattro; quindi si dovette aspettare il 1967 per vedere l’elenco completo delle Repubbliche Marinare che comprese Gaeta, Ancona e la dalmata Ragusa; infine negli anni ’80 è stata aggiunta anche la piccola parentesi di Noli.

I due fattori principali che dettero impulso alla nascita delle Repubbliche Marinare furono:

- L’acquisizione di un valore economico sempre più alto dei beni mobiliari a quelli immobiliari

- La maggior sicurezza delle vie marittime rispetto a quelle terrestri

DAI COMUNI ALLE REPUBBLICHE

- Dal feudalesimo alle vie del mare

Dopo che l’Europa aveva metabolizzato le ultime invasioni barbariche, le condizioni di pace dei vari territori erano migliorate, al punto che, le genti, che prima erano scappate dalle città per fuggire alle persecuzioni e ai soprusi dei nuovi arrivati, adesso tornavano a riunirsi in agglomerati sempre più grandi, ripopolando i vecchi centri o ricostituendone di nuovi. In più, le condizioni di subalternità delle classi più povere rispetto ai grandi feudatari, aveva fatto si che molte persone scegliessero il riscatto avventurandosi nella vita cittadina dove l’unica fonte di guadagno era il loro stesso “saper fare”. Nasceva così la classe borghese, fatta di mercanti ma anche di professionisti di servizio, come medici, avvocati, notai, contabili.

- Dalla borghesia di terra alla borghesia di mare

Mentre però nei centri dell’interno nascevano i Comuni, piccole realtà autonomistiche, sulla costa, seguendo la stessa scia di indipendenza e intraprendenza, gli antichi villaggi di pescatori si trasformavano in porti per partire alla ricerca di nuove ricchezze, oppure, viceversa, in luoghi dove accogliere le merci provenienti dall’estero. Ad incentivare questa nuova forma di arricchimento tipicamente borghese era il fatto che le tratte commerciali che nascevano in mare, risultavano molto più sicure di quelle terrestri e ciò moltiplicava gli entusiasmi e la voglia di arricchirsi vendendo e comprando merci. Un ultimo fattore che liberalizzò queste realtà fu il fatto che i poteri centrali (i grandi feudatari e l’Imperatore) avevano difficoltà a controllare le zone periferiche e ancor di più le coste: la progressiva ristrettezza di risorse li spinse tagliare le spese per il controllo dei territori non immediatamente vicini a loro.

GLI ALBORI DEL CAPITALISMO MODERNO

Le attività commerciali delle repubbliche marinare italiane (più quella dalmata di Ragusa) si basavano sull’introduzione di elementi tipici del capitalismo moderno, come ad esempio la contabilità, la finanza e il diritto commerciale.

- La contabilità – Nel 1494 il matematico Luca Pacioli, padre della Ragioneria, perfeziona la Partita Doppia già in uso tra i mercanti. La contabilità è l’insieme dei rilevamenti numerici che quantificano le operazioni di guadagni, ricavi e spese per qualsiasi soggetto economico. Lo scopo della contabilità è mantenere ordine sui conti e avere un accesso rapido ad esso per fare le opportune valutazioni per evitare possibili perdite o fallimenti aziendali o, al meglio, adoperarsi per degli investimenti. Fino alle soglie del 1500 la contabilità si teneva usando la Partita Semplice, che era la trascrizione in colonna delle varie operazioni (spesa, guadagno, ricavo). Nel 1494 a Venezia, Pacioli pubblica il libro “Summa de arithmetica, geometria, proportioni ed proportionalita” dove vengono introdotti concetti come “bilancio”, “inventario” e soprattutto si perfeziona il metodo contabile della “Partita Doppia”.

- La finanza – Con la riapertura degli scambi commerciali verso l’Oriente e l’Africa, i piccoli mercanti delle città costiere italiane poterono affrontare gli acquisti di grandi quantità di merce non solamente disponendo di mezzi “pratici” come il proprio denaro, ma avanzando degli investimenti mettendo a disposizione della transazione anche altri mezzi “teorici”, come il patrimonio, il reddito e la capacità di credito. Erano i cosiddetti “mezzi finanziari”.

- Il diritto commerciale – Con l’incremento esorbitante degli scambi commerciali gli operatori di questa economia, ovvero i mercanti, si dotarono di un proprio diritto specializzato nel disciplinare i loro rapporti all’interno delle operazioni di scambio (acquisto e vendita). Si trattava di un diritto che si smarcava da quello comune, affidato ancora ai dettami del diritto romano, e si calava nella specificità del commercio. Era dunque con il codice del diritto commerciale che venivano gestite le controversie tra mercanti e il giudice in questo caso era il console.

La maggior parte di queste città avevano ricominciato a costituirsi come centri urbani aventi un’identità propria dopo aver subito distruzioni quasi totali e saccheggi di ogni risorsa per alcuni secoli; altre invece nacquero ex novo dall’aggregazione spontanea di profughi di mare. Queste località tuttavia rimanevano costantemente esposte a nuove incursioni piratesche (come ad esempio quelle dei Saraceni) e l’esigenza di migliaia di uomini di cooperare insieme per far fronte ad una minaccia comune, portò alla nascita (o alla rinascita) delle città della costa.

- LEGGI ANCHE: Benvenuto Stracca, il fondatore del diritto commerciale

- LEGGI ANCHE: Luca Pacioli, l’inventore della ragioneria

L’importanza di questi piccoli centri che dal 1000 al 1400 riuscirono a sviluppare un’identità statale a tutti gli effetti, smarcandosi con una propria indipendenza dai poteri centrali, fu tale che a livello commerciale fecero da apripista alle mete commerciali/marittime che molte altre città europee riprenderanno nei secoli della colonizzazione dell’Asia e dell’Africa; riuscirono a dialogare e competere con sistemi politici ed economici più grandi e strutturati come veri e propri imperi, quali gli Arabi e i Bizantini.

- LEGGI ANCHE: L’IMPERO MUSULMANO

- LEGGI ANCHE: LE CAPITALI ISLAMICHE

Le posizione geografiche e l’orografia del terreno favorirono le loro prosperità

Bizantini, Papato e Sacro Romano Impero erano i grandi poteri centrali con cui queste piccole città marinaresche dovevano fare i conti a livello politico-amministrativo per la gestione e l’incentivazione delle loro lucrose attività commerciali. A rendere più agevole questo indirizzo autonomistico che, nei casi più fortunati si tradusse in una vera e propria indipendenza, era anche la posizione geografica e l’orografia del terreno attorno a cui sorgevano. Si trattava infatti di agglomerati che sorgevano in luoghi inaccessibili, difficilmente raggiungibili da terra, se non attraversando montagne o lagune.

Le Repubbliche Marinare, grazie alle ingenti ricchezze che gestivano, maturarono anche dal punto delle espressioni culturali e, in particolare in quelle artistiche. Le città di Amalfi, Pisa, Ragusa dalmata, Genova e Venezia fanno parte per questo motivo del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, grazie al fatto che riuscirono a sintetizzare nelle loro espressioni artistiche le influenze provenienti da tre differenti culture: quella islamica, quella bizantina e quella romanica.

- Turchia,

- Gibilterra,

- Crimea (estinta),

- Libano,

- Grecia,

- Sardegna.

LE REPUBBLICHE MARINARE IN DETTAGLIO

AMALFI

Nell’839 il piccolo centro costiero di Amalfi raggiunse l’indipendenza dal Ducato di Napoli liberandosi dal giogo longobardo che era stato assoldato dal Principe Sicardo di Benevento per tenere sotto controllo la città. I mercanti amalfitani furono capaci di realizzare una rete di traffici nel mediterraneo centro-orientale, arrivando a stabilire accordi commerciali con grandi imperi come quello egiziano e quello bizantino. Amalfi ebbe importanti scali sia nel Medio Oriente che nell’Africa mediterranea, tra cui: Costantinopoli, Beirut, Cipro, Alessandria d’Egitto. Le reti di contatti tuttavia penetrarono finanche a Baghdad, la Persia e l’India.

LOTTA AI SARACENI: TIRRENO SOTTO CONTROLLO

La riconosciuta abilità mercantile degli amalfitani si affiancava a quella non meno importante in campo militare, tanto che furono capaci di bonificare il Tirreno dalle infestanti piraterie saracene e per questo ebbero dai Bizantini l’omaggio di avere l’isola di Capri e mantenere a regime l’ingente traffico commerciale tra centro e est del Mediterraneo.

A terra Amalfi ebbe un controllo geopolitico limitato al fiume Sarno, confine settentrionale, e al Principato di Salerno, confine meridionale. Alla soglia del 1000 Amalfi poteva contare su una stabilità economica e politica in grado di dialogare con i grandi imperi del tempo. Aveva una popolazione di 80 mila abitanti, una moneta d’oro il Tari, un codice marittimo e, in ambito navale, i suoi navigatori perfezionarono l’uso della bussola, già inventata dai cinesi, contribuendo in maniera determinante a diffondere la conoscenza in Europa.

Pochi anni dopo il Mille tuttavia, già nel 1039, cominciarono ad Amalfi lotte intestine per la gestione delle ricchezze e del grandioso potere commerciale che la città aveva saputo produrre e amministrare. Crebbe la rivalità con la vicina Salerno, con cui ebbe alterne vicende conflittuali. Tuttavia fu la potente dominazione normanna del meridione italico a mettere in ginocchio l’indipendenza prima e l’autonomia poi di Amalfi. Nel frattempo in loco emerse l’importanza di Napoli per quanto riguardava il territorio, mentre sul Tirreno il dominio di Pisa e Genova strozzava i traffici: gli amalfitani ridussero così le tratte commerciali al solo mediterraneo occidentale fino a perdere considerevole potere economico e politico nei confronti delle rivali.

GENOVA

La Repubblica di Genova nacque dalle ceneri della città, indebolita e minacciata più volte via mare dalle spedizioni saracene e via terra dalle dispute tra Ivrea e la Sassonia. Nel 1096 feudatari e mercanti trovarono un’intesa per la ricostituzione della città, un’operazione che durò circa tre secoli prima che l’antico borgo ligure diventasse una potenza marittima del Mediterraneo, capace di battere anche militarmente la concorrenza di Pisa e Venezia, nonché di assicurarsi il dominio in terre lontane dal centro cittadino, l’isola di Capraia (Livorno), la Corsica, conquistata del tutto ed entrata a far parte del territorio di Genova fino al 1768, la Sardegna centro settentrionale (l’odierna provincia di Sassari, da Castelsardo ad Alghero e le coste della penisola di Crimea (oggi Ucraina) dove la presenza genovese si trasformò da semplice emporio in una comunità radicata.

Genova partecipò alla Prima Crociata che fu il trampolino di lancio verso un avvenire di ricchezza.

I BIZANTINI GLI DANNO LE CHIAVI DEL MAR NERO

Genova grazie al Trattato di Ninfeo stipulato coi Bizantini che controllavano il Bosforo entrava in possesso della principale tratta che metteva in comunicazione i porti più ricchi e lontani del Mar Nero con il Mar Mediterraneo, ovvero quella che dal Mare d’Azov e dalla Crimea portava allo Stretto dei Dardanelli.

I Genovesi tuttavia per operare con profitto dovettero da un lato difendersi dalle aggressioni dei Tartari, le popolazioni di etnia turca che, provenienti dalle steppe desertiche della Mongolia e della Siberia, si volevano affacciare nel Mar Nero. In più si confrontarono con Venezia, che a quell’epoca iniziava a insinuarsi sul Mar Nero, con i primi scali ricavati molto spesso nelle adiacenze a quelle genovesi, come ad esempio Trebisonda sulla costa anatolica.

- LEGGI ANCHE: LA GUERRA DEGLI STRETTI

Genova riuscì a debellare la minaccia tartara con numerose vittorie militari sulla costa russa, ma dovette imparare a convivere con la crescente concorrenza veneziana.

Dopo la sconfitta con Venezia e con Aragona, Genova perse la Sardegna e, indebolita anche da lotte sociali interne alla città, entrò progressivamente in declino, al punto che subì la sottomissione prima della vicina Francia e poi del Ducato di Milano.

Per rivedere Genova rialzare la testa nella Grande Storia bisognerà aspettare il ‘500 con Andrea Doria che trasformò l’ordinamento della città in una Repubblica Aristocratica, governata dunque dai ceti più ricchi. Da lì ci fu l’inizio per Genova di un cambiamento radicale nelle fonti di approvvigionamento delle ricchezze, non più provenienti dai traffici mercantili, ma dalla finanza: i nobili genovesi diventarono tra i migliori banchieri d’Europa. La grandezza di Genova fu tale in questo settore che le grandi monarchie, come ad esempio la Spagna, per sostenere l’avvio delle imprese coloniali, dovette rivolgersi al potere finanziario del Banco di San Giorgio. La rilevanza di tale economia fu tale che il “genovino“, la moneta di Genova, divenne una delle più utilizzate nei lucrosi scambi commerciali dell’epoca.

Dopo il ‘500 dunque, Genova convertì la sua economia dagli affari mercantili agli affari bancari. Tale condizione ridusse il suo potere politico nei confronti dei grandi stati e delle rivali di sempre, come Aragona e Venezia. Genova insomma diventò un piccolo Stato finanziario non più in grado di competere militarmente con le vere grandi potenze europee, come la Spagna o la Francia. Tale condizione la indebolì fino al punto di collassare sotto Napoleone che la conquistò e la fece annettere alla Francia.

PISA

La Repubblica di Pisa è stata una potenza marinara concentrata soprattutto sui porti del Tirreno, riuscendo a prendere il controllo della Corsica (per intera), della Sardegna sud-orientale e delle Baleari. Ebbe anche rapporti commerciali con la Sicilia, la Grecia, il Mar Nero (un solo emporio), le coste fenicie e la Tunisia. Raggiunse l’apice del suo splendore tra il 1100 e il 1200.

Nacque nel 1000 e la sua presenza nella Grande Storia rimase fino al 1406. Fu una delle più forti avversarie dei pirati saraceni, facendo in modo che il Mediterraneo centrale diventasse più sicuro per i grandi traffici dell’epoca. Come Genova anch’essa partecipò alle Crociate, da cui trasse grandi vantaggi economici. La rivalità con la vicina ligure tuttavia la espose ad un inevitabile conflitto che si concluse con una sconfitta nella Battaglia della Meloria, del 1284. Da questo momento iniziò il declino. Nel 1324 infatti subì una nuova cocente sconfitta in Sardegna, dove, nella Battaglia di Lucocisterna (Sanluri) perse il dominio dell’isola a favore degli Aragonesi.

- LEGGI ANCHE: IL CASTELLO DI SANLURI

- LEGGI ANCHE: LA BATTGLIA DI LOCUOCISTERNA

Alle disfatte con Genova e Aragona si aggiunsero poi le rivalità sulla terra ferma, in particolare con le città di Lucca e di Firenze che costrinsero Pisa a sbilanciare le forze su più fronti. L’esito fu l’indebolimento del potere pisano che, tranne una parentesi di rinascita dal 1494 al 1509, vide il suo assoggettamento a Firenze.

VENEZIA

Venezia raggiunse l’indipendenza dall’Impero Bizantino che, seppur debolmente, controllava parte della penisola italica dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, nel 1143. Tale condizione fu possibile mettendosi militarmente faccia a faccia contro i bizantini quando già la piccola città sul mare, nata da una fuga dei Veneti in Laguna per scampare agli Unni nel V secolo, era una certezza commerciale sulle rotte per il Medio Oriente e il Mar Nero.

Venezia, era governata da un’aristocrazia mercantile che non diede alcuno spazio ad altre classi sociali di gestire l’amministrazione della città. Questo perché il commercio sul mare era la principale risorsa economica con cui, chi aveva il denaro, poteva garantirsi i mezzi (navali) per andare in porti lontani dove acquistare e vendere merci.

Venezia fece parte della Quarta Crociata, quella del 1202/1204, che le dette la possibilità di prendere il controllo dei principali porti del Mediterraneo orientale, ovvero Creta, le isole greche sull’Egeo, Cipro, i porti nella Fenicia e in Siria.

Venezia una volta raggiunta un certo status di ricchezza e di potenza, tra il 1300 e il 1700, giunse a controllare tutto il Veneto e parte della Lombardia orientale fino a Brescia, poi su al nord nel Friuli Venezia Giulia, nell’Istria e in Dalmazia, dove mise sotto il suo dominio una sua vicina rivale, Ragusa dalmata.

Con l’espansione del grande Impero Ottomano Venezia dovette però fare i conti con un potente avversario nel controllo delle rotte orientali; a ciò si aggiunse la nascita dell’epopea coloniale di Spagna e Portogallo che sbilanciò le rotte commerciali, decisamente più lucrose, verso l’Atlantico e le vie occidentali per le Indie e la Cina. Ormai indebolita dunque, anche Venezia non resistete all’impatto con Napoleone Bonaparte e nel 1797 cedette l’indipendenza.

- LEGGI ANCHE: MARCO POLO

- LEGGI ANCHE: GIOVANNI COBOTTO

ANCONA

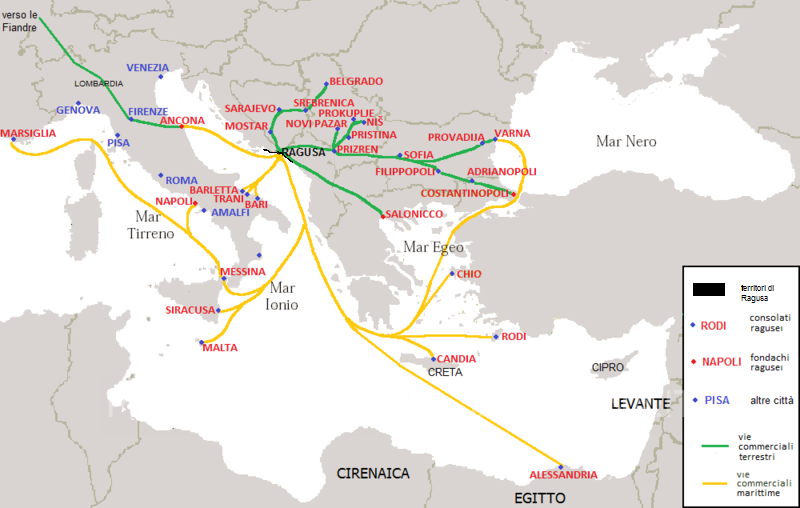

La repubblica marinara di Ancona dopo essere stata distrutta dai saraceni nell’839, conquista l’indipendenza nel 1000, riuscendo a mantenerla, nonostante la presenza sullo stesso tratto di mare della potente Venezia. Venezia infatti voleva il controllo assoluto del Mare Adriatico. Ancona però riuscì a conservare la sua indipendenza grazie alla capacità di stabilire alleanze con i grandi stati del tempo, come il Regno d’Ungheria, l’Impero Bizantino e, non ultimo, a collaborare amichevolmente con la vicina Ragusa dalmata.

Secondo le ricostruzioni storiografiche Ancona mantenne un profilo non belligerante nei confronti degli altri stati e soprattutto con le dirette concorrenti, ma si interessò prevalentemente al mantenimento dei commerci.

Dal suo porto transitava una rotta che metteva in comunicazione i porti del Mar Nero e del Mediterraneo orientale con l’Europa continentale, le Fiandre e addirittura l’Inghilterra. Questa via era alternativa entrava in diretta concorrenza con quella tracciata da Venezia.

Ancona fu dunque una repubblica marinara a tutti gli effetti, capace di reggere il confronto con quelle più note e fatte assurgere – con intenzionale revisionismo storico – ad esemplari dello storico fenomeno commerciale. Ancona aveva una sua moneta, l’agontano, regolarmente accettata in tutti i porti dove aveva stabilito contatti. Inoltre aveva prodotto delle proprie leggi marittime con cui disciplinava i rapporti tra mercanti usufruivano delle sue rotte.

Tuttavia, a causa del suo atteggiamento poco belligerante e limitato al mantenimento del solo territorio circostante alla città, difeso dai venti castelli perimetrali, Ancona subì numerose pressioni che la misero più volte in pericolo esistenziale, in particolare da Venezia e dal Sacro Romano Impero. Inoltre, fu vittima di pesantissime epidemia che decimarono a più riprese la popolazione.

- Ancona più volte colpita da epidemie

Tifo petecchiale, peste e colera furono gli episodi rimasti nella storia che accaddero in piena epoca marinara: nel 1348 fu colpita dalla peste, che poi si ripresentò quattro secoli dopo; nel 1600 scoppiò la zoonosi del tifo petecchiale causata da pidocchi e pulci infette; a metà dell’800 fu il caso due ondate di colera.

L’importanza di Ancona per la storia delle Repubbliche Marinare è anche per il merito di aver dato i natali a Benvenuto Stracca, il giurista ritenuto padre fondatore del diritto commerciale .

RAGUSA DALMATA

Ragusa ebbe lo statuto di Repubblica Marinara indipendente nel 1358 sotto il nome di Repubblica di Ragusa. Questa condizione la mantenne fino al 1808 quando cadde sotto il dominio napoleonico.

La vicinanza con Venezia, grande rivale nel dominio dell’Adriatico, costrinse i suoi governanti a stipulare un’alleanza con Ancona.

La vocazione marinara di Ragusa in pieno ‘300 si trasformò ben presto in una vocazione anche commerciale, al punto che la città riuscì a creare una rete di scambi di livello storico paragonabile alle più note repubbliche italiane, sia con i porti del Mediterraneo orientale che addentrandosi sul territorio dei Balcani fino ai confini con l’attuale Romania.

I confini del suo areale cittadino si estendevano tra Porto Noumense, Punta d’Ostro comprendendo le isole di Lagosta, Meleda, la penisola di Sabbioncello e l’arcipelago delle Elafiti.

Ragusa perse la sua indipendenza tre volte:

- nel 1204 quando fu sottomessa a Venezia;

- nel 1358 quando entrò a far parte del Regno d’Ungheria

- nel 1526 quando cadde sotto l’Impero Ottomano

Nonostante ciò mantenne sempre condizioni di autonomia per l’esercizio dei traffici commerciali, usufruendo nel 1500 di esenzioni fiscali ed emettendo moneta propria, la zecca di Ragusa, che fu utilizzata negli scambi dal 1088 al 1803.

GAETA

La cittadina costiera di Gaeta nell’839 acquisì l’autonomia dall’Impero bizantino e nel 1000 raggiunse l’apice del suo espansionismo economico. Mentre sulla terra ferma il suo controllo territoriale si estendeva grosso modo all’attuale provincia di Latina, la sua rete commerciale marittima si distribuiva invece sulle coste tirreniche, il Nord Africa e il Mediterraneo orientale fino a Cipro e alla Siria. Gli scambi avvenivano anche con l’uso di una moneta propria, il follaro.

Durante la sua breve indipendenza Gaeta subì vari tentativi di conquista, come nell’846, quando fu minacciata dai Saraceni che la assediarono per tre anni e solo con l’aiuto delle vicine Amalfi e Napoli poté liberarsene. Nel 1032 cadde sotto il controllo del Principato di Capua e nel 1135 sotto quello dei Ruggero II di Sicilia.

NOLI

Dal 1192 al 1797 il piccolo paese di Noli a ovest di Genova, oggi poco più di duemila abitanti, è stato sede di una Repubblica Marinara. La sua prima grande vocazione è stata di essere cantiere navale e porto di partenza per le spedizioni in Terrasanta durante le Crociate. Noli infatti partecipò alle campagne militari di indottrinamento del Medio Oriente e si guadagnò una visibilità che venne riconosciuta dai sovrani cristiani in Siria e in Palestina, dove gli tributarono diverse somme di denaro e ricchezze materiali. Nel 1192 raggiunse l’indipendenza ma la vicinanza con la potentissima Genova suggerì ai suoi governanti di entrare sotto la sua ala protettiva (1202), status che mantenne fino a quando la stessa Genova non venne sottomessa a Napoleone.

Dal 1192 al 1797 il piccolo paese di Noli a ovest di Genova, oggi poco più di duemila abitanti, è stato sede di una Repubblica Marinara. La sua prima grande vocazione è stata di essere cantiere navale e porto di partenza per le spedizioni in Terrasanta durante le Crociate. Noli infatti partecipò alle campagne militari di indottrinamento del Medio Oriente e si guadagnò una visibilità che venne riconosciuta dai sovrani cristiani in Siria e in Palestina, dove gli tributarono diverse somme di denaro e ricchezze materiali. Nel 1192 raggiunse l’indipendenza ma la vicinanza con la potentissima Genova suggerì ai suoi governanti di entrare sotto la sua ala protettiva (1202), status che mantenne fino a quando la stessa Genova non venne sottomessa a Napoleone.