La Civiltà Nuragica rappresenta la più straordinaria espressione storica, sociale e culturale della Sardegna antica. Fiorita tra il Bronzo Medio e il Ferro Primo (1700 – 700 a.C.), si sviluppò su un’isola abitata fin dalla preistoria da popolazioni che avevano già lasciato tracce significative, note come culture prenuragiche.

- LEGGI ANCHE: La Casa nella roccia di Sedini

La Civiltà Nuragica: il periodo prenuragico

🔍 Le culture prenuragiche

Prima dell’avvento della Civiltà Nuragica, la Sardegna era abitata da popolazioni organizzate in culture tribali con tradizioni, architetture e rituali propri. Tra queste ricordiamo:

- Cultura di Ozieri – attiva nel Neolitico Recente, con ceramiche raffinate e scambi nel Mediterraneo;

- Cultura di Monte Claro – diffusa nel sud Sardegna, con villaggi stabili e tombe a fossa;

- Cultura di Filigosa-Abealzu – caratterizzata dall’uso del rame e da monumenti funerari monumentali;

- Cultura di Bonnanaro – ritenuta la diretta precorritrice dei Nuragici, introduce l’uso del bronzo.

Queste culture sono state identificate grazie ai reperti archeologici: Domus de Janas, dolmen, menhir, betili, strumenti litici, manufatti ceramici e resti scheletrici.

- LEGGI ANCHE: Origine ed Evoluzione dell’Uomo moderno

📌 Principali testimonianze prenuragiche

- 🗿 Domus de Janas – tombe scavate nella roccia, note come “case delle fate”

- 🔺 Menhir – pietre erette a forma antropomorfa, spesso con valore simbolico

- 📏 Dolmen – monumenti funerari a lastroni orizzontali

- 🏯 Monte d’Accoddi – singolare ziggurat a gradoni presso Sassari

I primi insediamenti in Sardegna

I primi abitanti giunsero in Sardegna nel Paleolitico (tra 2.000.000 e 10.000 anni fa), seguendo rotte che collegavano le coste africane, europee e mediterranee. I primi insediamenti documentati risalgono però al Neolitico, con concentrazioni significative nel nord dell’isola.

Nell’Anglona, subregione del nord Sardegna, si trovano le tracce più evidenti della presenza prenuragica: qui si svilupparono i primi villaggi e necropoli rupestri, tra cui la celebre Domus de Janas di Sedini, nota come “Casa nella Roccia”.

- LEGGI ANCHE: Gli Shardana

📍 Curiosità

In Sardegna sono state censite circa 2500 Domus de Janas, ma il numero potrebbe essere più alto. La loro assenza in Gallura è dovuta all’uso dei tafoni granitici come luoghi di sepoltura.

⚙️ La Cultura di Bonnanaro: le origini del cambiamento

Tra il 1800 e il 1600 a.C. si sviluppò in Sardegna la Cultura di Bonnanaro, ritenuta la principale precorritrice della Civiltà Nuragica. Il nome deriva dal paese omonimo del Meilogu, dove sono stati rinvenuti i reperti più significativi. Questa cultura era diffusa soprattutto nella parte occidentale dell’isola, dalla Nurra al Sulcis Iglesiente.

I Bonnanaro introdussero nella società sarda nuove forme di organizzazione economica e culturale. Abbandonarono il culto della natura rigogliosa e dell’idolo femminile, diffondendo una religiosità più individualistica, incentrata sulla figura del capo e dell’eroe.

🛡️ Caratteristiche della Cultura di Bonnanaro

- Passaggio da società pacifica a società guerriera

- Economia pastorale e nomade

- Introduzione di credenze gerarchiche e culto del capo

- Utilizzo di armi in bronzo e nuove tecniche agricole

🔄 Dal rame al bronzo: una rivoluzione tecnologica

La grande innovazione portata dai Bonnanaro fu l’introduzione del bronzo, una lega metallica ottenuta fondendo rame con stagno o arsenico. Questo materiale permetteva di realizzare armi, utensili e oggetti d’uso quotidiano più resistenti ed efficaci.

Grazie alla ricchezza mineraria della Sardegna e alla capacità di lavorazione, questa nuova tecnologia segnò un passaggio decisivo verso la Civiltà Nuragica.

La Civiltà Nuragica: i prenuraghi

🏗️ La Civiltà Nuragica e i protonuraghi

La Cultura di Bonnanaro diede avvio alla costruzione dei primi edifici megalitici noti come Protonuraghi. Si trattava di strutture a torre bassa, ma molto estese alla base, spesso con ampie camere interne. Questi edifici avevano elementi in comune con i futuri nuraghi, come l’impiego di grandi blocchi di pietra sovrapposti.

A differenza dei classici nuraghi a tholos, i protonuraghi non si sviluppavano molto in altezza. Un esempio ben conservato è il Nuraghe Albucciu ad Arzachena.

📌 Caratteristiche dei Protonuraghi

- Realizzati tra il 1800 e il 1600 a.C.

- Pianta ellittica o irregolare

- Camere interne ampie e articolate

- Basamento largo e altezza inferiore ai nuraghi successivi

- Guarda anche il sito del Museo Archeologico di Irgoli, l’Antiquarium

🏛️ Dalla Cultura alla Civiltà Nuragica

Nel corso dei secoli, le diverse culture prenuragiche sarde – tra cui Bonnanaro, Ozieri, Monte Claro e Abealzu-Filigosa – iniziarono un processo di fusione e trasformazione. Da questa unificazione sociale, economica e politica nacque una realtà nuova e organizzata: la Civiltà Nuragica.

Questo passaggio segnò una svolta storica. Da comunità tribali si passò a una società complessa, con strutture urbane, autorità politiche e un’economia articolata. Fu l’inizio di una delle più importanti civiltà preclassiche del Mediterraneo occidentale.

- LEGGI ANCHE: I Menhir della Sardegna

📚 Differenza tra Cultura e Civiltà

Nel linguaggio archeologico, i termini “cultura” e “civiltà” hanno significati distinti:

📖 Cultura

Rappresenta una forma di organizzazione tribale, senza una vera struttura urbana o sociale complessa. Non prevede gerarchie stabili, né un’economia monetaria o istituzioni politiche.

🏙️ Civiltà

Si riferisce a una società strutturata e stratificata, con centri abitati stabili, gerarchie sociali, autorità politiche, culto organizzato e relazioni economiche basate anche sul commercio e sulla tassazione.

In Sardegna, le culture prenuragiche sono quindi definite “culture”, mentre i Nuragici rappresentano la prima vera civiltà della storia isolana.

La Civiltà Nuragica vera e propria

🗂️ Le cinque fasi della Civiltà Nuragica

Secondo lo studioso Giovanni Lilliu, la Civiltà Nuragica attraversò cinque fasi principali, dal Bronzo Medio al Ferro Secondo:

- Nuragico 1 – Protonuraghi e Tombe dei Giganti

Sviluppo della Cultura di Bonnanaro e costruzione dei primi protonuraghi. Periodo di transizione tra Età del Rame e Bronzo. - Nuragico 2 – Nuraghi monotorre e Pozzi Sacri

Inizio della costruzione dei nuraghi a pianta singola (tholos) e prime strutture sacre legate al culto dell’acqua. - Nuragico 3 – Nuraghi polilobati e bronzetti

I nuraghi diventano più complessi, con torri multiple. Nascono i bronzetti nuragici, piccole sculture in bronzo con significati religiosi e sociali. - Nuragico 4 – Villaggi costieri e Giganti di Mont’e Prama

Espansione della civiltà verso le coste. Comparsa dei Giganti di Mont’e Prama e dei primi contatti con i Fenici. - Nuragico 5 – Produzione ceramica e invasione punica

Declino della civiltà a causa della penetrazione cartaginese. Cresce la produzione artigianale, ma inizia la perdita dell’autonomia culturale e politica.

📌 Periodizzazione sintetica

- Nuragico 1: 1800–1600 a.C.

- Nuragico 2: 1600–1300 a.C.

- Nuragico 3: 1300–1000 a.C.

- Nuragico 4: 1000–700 a.C.

- Nuragico 5: 700–500 a.C. (Ferro Secondo)

🏰 Le torri megalitiche della Civiltà Nuragica

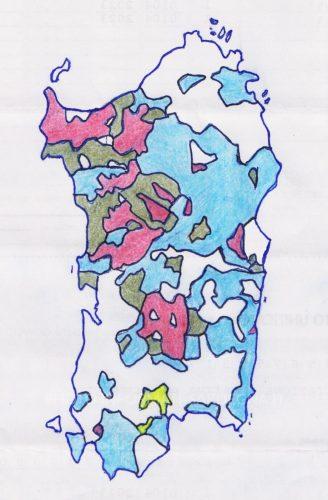

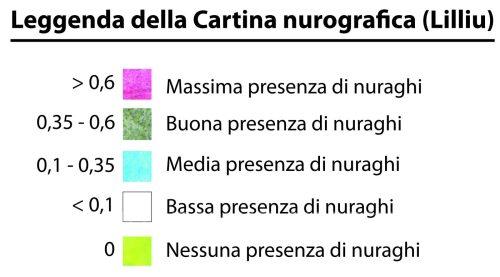

Il nuraghe è la costruzione simbolo della Civiltà Nuragica. Si tratta di un edificio megalitico a forma di torre troncoconica, costruito sovrapponendo enormi blocchi di pietra senza l’uso di malta. In Sardegna ne sono stati censiti circa 6500, distribuiti su tutto il territorio regionale.

Secondo l’archeologo Giovanni Ugas, i nuraghi furono costruiti tra il 1600 e il 900 a.C. e successivamente riutilizzati e modificati fino al V secolo a.C.

🎯 Civiltà Nuragica: le possibili funzioni dei nuraghi

Le ipotesi sul loro utilizzo sono diverse. Le principali teorie identificano tre possibili funzioni:

- 🔰 Militare: presidio difensivo in caso di invasione e punto di osservazione strategico

- 🌾 Civile: deposito di scorte alimentari e sede del capo tribù

- 🌌 Astronomica: punto d’osservazione del cielo, costruito secondo allineamenti stellari

I nuraghi erano spesso posizionati in luoghi chiave: sulle alture, nei crocevia delle pianure o lungo le coste. Molti comunicavano visivamente tra loro, formando una rete di avvistamento strategico su scala regionale.

🛠️ Tecniche costruttive e materiali utilizzati

La struttura dei nuraghi era costruita con pietre locali: granito, basalto, calcare o marna, a seconda della zona. I blocchi più grandi erano posti alla base, quelli più piccoli verso l’alto. L’edificio cresceva in altezza con una leggera sporgenza interna ad ogni anello, fino a chiudersi con la volta a tholos.

Tra i materiali impiegati e le tecniche:

- Pietre riquadrate posizionate senza malta

- Argilla e pietrame minore come riempimento

- Trapezoidale la forma dell’ingresso, spesso rivolto a sud o sud-est

- Finestra di scarico sopra l’ingresso per far entrare luce

🔺 Nuraghi semplici e nuraghi complessi

I nuraghi possono essere classificati in due tipologie:

- Nuraghi semplici (monotorre): una sola torre con camera centrale

- Nuraghi complessi (plurilobati): più torri unite, con camere, corridoi, ballatoi e scale

Tra i nuraghi complessi meglio conservati troviamo:

- Nuraghe Losa (Abbasanta)

- Nuraghe Is Paras (Isili)

- Nuraghe Orolo (Bortigali)

🌀 Elementi architettonici interni

All’interno, la camera centrale aveva una forma circolare, spesso con nicchie triangolari scavate nelle pareti. Le scale in pietra permettevano di accedere ai piani superiori, ma non sempre erano collegate direttamente al piano terra: in alcuni casi si usavano scale in legno amovibili, probabilmente per ragioni difensive.

Nei nuraghi più grandi si trovavano anche soppalchi in legno, ballatoi e parapetti, utilizzati forse come postazioni di vedetta.

📌 Curiosità tecnica

Le pietre più grandi potevano pesare anche 6 o 7 tonnellate. Si ipotizza che fossero sollevate e posizionate usando leve, trazione animale e rampe di terra.

🏡 I villaggi nuragici: la prima urbanizzazione sarda

I villaggi nuragici erano insediamenti composti da capanne circolari in pietra, costruite nelle immediate vicinanze dei nuraghi. Si trattava di vere e proprie “comunità organizzate”, con spazi abitativi, vie interne e aree comuni.

Le capanne più piccole erano probabilmente abitate da contadini e pastori, mentre quelle più grandi – con sedili in pietra e pavimenti elaborati – erano riservate a sacerdoti, guerrieri o capi tribù.

In alcuni casi, il capo tribù potrebbe aver abitato all’interno del nuraghe stesso, soprattutto se si trattava di una torre complessa e articolata.

🏘️ Struttura del villaggio

- Capanne in pietra a pianta circolare o ellittica

- Pavimento in pietra e tetto in canne, legno o paglia

- Spazi comuni e ambienti per attività collettive

- Presenza di capanna delle riunioni per capi e sacerdoti

🕊️ La religiosità dei Nuragici

La Civiltà Nuragica era profondamente religiosa. Il sentimento religioso si manifestava attraverso riti e strutture sacre che sono arrivate fino a noi in forma di complessi monumentali: Pozzi Sacri, Fonti Sacre, Tombe dei Giganti e Tempietti a Megaron.

Tra i culti principali, quello più diffuso e meglio documentato è il culto dell’Acqua, legato alla fertilità e alla rigenerazione della vita. Le strutture costruite per celebrarlo testimoniano una profonda conoscenza architettonica e idraulica.

💧 I Pozzi Sacri: il culto nelle profondità

I Pozzi Sacri erano realizzati in aree pianeggianti, dove intercettavano una sorgente d’acqua sotterranea. L’accesso avveniva attraverso un atrio e una scalinata che portava a una camera a volta sotterranea, costruita con tecnica a tholos.

Un esempio straordinario è il Pozzo Sacro di Santa Cristina (Paulilatino), simbolo dell’architettura religiosa nuragica.

📌 Pozzo Sacro – caratteristiche

- Accesso tramite scalinata in pietra

- Camera sotterranea con volta a tholos

- Riti legati a fertilità, rigenerazione, astrologia

- Allineamenti astronomici con fasi lunari o solstizi

⛲ Le Fonti Sacre: la sacralità dell’acqua sorgiva

A differenza dei pozzi, le Fonti Sacre venivano costruite lungo i pendii collinari, dove era possibile intercettare una sorgente a cielo aperto. L’architettura era più raffinata: canalette in pietra, giunzioni in piombo, tholos interne, decori scolpiti.

Un esempio unico è il Tempio dell’Acqua di Su Tempiesu (Orune), tra le strutture religiose più affascinanti della Sardegna antica.

⚠️ Pozzi e fonti: una distinzione sottile

Talvolta è difficile distinguere un pozzo sacro da una fonte sacra. Il sito di Su Romanzesu (Bitti) ne è un esempio: un complesso considerato un ibrido tra pozzo e fonte.

📖 Vocabolario sacro

- Tholos: volta a falsa cupola

- Atrio: accesso monumentale alla struttura

- Canaletta: condotto per l’acqua sorgiva

- Camera cultuale: ambiente interno per la celebrazione dei riti

⚰️ Le Tombe dei Giganti: riti funebri e culto dei defunti

Le Tombe dei Giganti erano imponenti sepolture collettive realizzate con blocchi di pietra infissi nel terreno, disposti a formare un monumento dalla forma curva, simile a una barca rovesciata.

Queste costruzioni megalitiche ospitavano le salme di intere comunità e venivano utilizzate per celebrare riti religiosi in onore dei defunti. L’ingresso era spesso sormontato da una stele centrale monumentale.

Esempi celebri si trovano a Dorgali (S’Ena e Thomes), Arzachena (Coddu Vecchju) e Triei (Osono).

📌 Tombe dei Giganti – caratteristiche

- Forma a emiciclo o barca rovesciata

- Funzione sepolcrale e cultuale

- Riti legati al passaggio nell’aldilà

- Simbolismo collettivo della morte e rinascita

📉 Il declino della Civiltà Nuragica

La Civiltà Nuragica entrò in crisi a partire dal VI secolo a.C., quando i Cartaginesi iniziarono a espandersi verso la Sardegna, introducendo nuove abitudini culturali, religiose e commerciali.

Successivamente, l’arrivo dei Romani consolidò l’integrazione dell’isola nel mondo classico. Tuttavia, alcuni gruppi nuragici resistettero nelle zone interne montuose, come la Barbagia, dove conservarono elementi della loro identità anche durante il dominio romano.

Secondo alcuni studiosi, l’ultima fase della civiltà nuragica si estinse lentamente, soppiantata dalla diffusione del Cristianesimo e da una progressiva omologazione culturale che la rese invisibile nei secoli successivi.

- LEGGI ANCHE: Il Monte d’Accoddi

🌍 L’eredità dei Nuragici nella toponomastica

La parola “nuraghe” è di origine prelatina, probabilmente legata al concetto di “voragine” o “cavità”. La sua prima attestazione scritta risale al I secolo d.C., sull’architrave del Nuraghe Aidu Entos, a Bortigali.

Oggi, numerosi toponimi della Sardegna derivano da questa parola:

- 🏞️ Nuraminis – Sud Sardegna

- 🏞️ Nuraxineddu – frazione di Oristano

- 🏞️ Nurri – centro del Sud Sardegna

- 🏞️ Nurachi – nella provincia di Oristano

- 🏞️ Tresnuraghes – significa “Tre Nuraghi”

- 🏞️ Nurra – sub-regione del nord-ovest sardo

📘 Glossario essenziale della Civiltà Nuragica

- Nuraghe: torre megalitica in pietra

- Protonuraghe: versione arcaica e bassa del nuraghe

- Tholos: volta a falsa cupola

- Ballatoio: balcone sporgente alla sommità del nuraghe

- Capanna delle riunioni: struttura circolare per assemblee

- Pozzo Sacro: edificio sotterraneo per il culto dell’acqua

- Fonte Sacra: tempietto costruito su sorgente collinare

- Tomba dei Giganti: sepoltura collettiva monumentale

- LEGGI ANCHE: La Necropoli di Filigosa