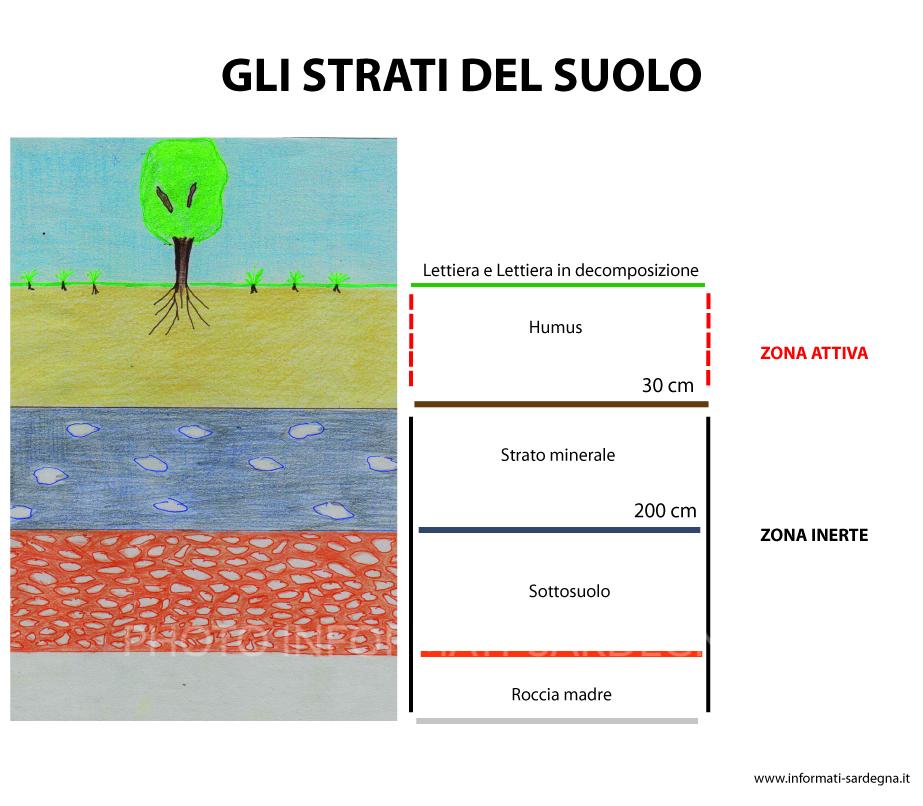

La materia organica del suolo è quell’insieme di organismi viventi che lo popolano, costituita da flora e fauna. Lo spazio del suolo in cui si trova la materia organica si chiama “zona attiva” ed arriva ad una profondità massima di 30 centimetri, comprendendo la lettiera, la lettiera di decomposizione e l’humus. La ricchezza e la varietà della materia organica del suolo costituiscono il suo patrimonio di biodiversità.

DALLA VITA SOTTOTERRA QUELLA SOPRATERRA

Conoscere il serbatoio di biodiversità della prima profondità del terreno significa capire quali siano gli organismi che la abitano, quale rapporto essi abbiano con la variegata materia minerale e quali contributi essi diano in termini biochimici per far sì che poi, in superficie, si possa verificarsi la “magia” della nascita, della crescita e della fioritura della flora.

Definizione di suolo

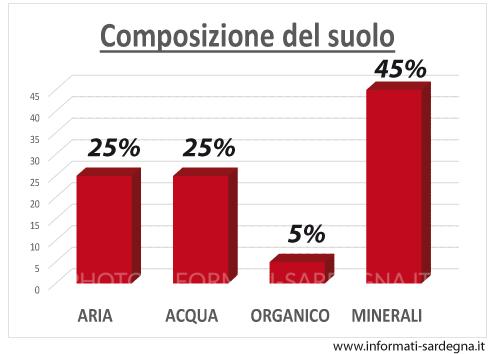

Il suolo, o terreno, è l’insieme variegato di materiale organico, minerale, acqua, aria ed organismi viventi che si trova sulla superficie terrestre con caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e morfologiche che possono cambiare da regione a regione a seconda delle condizioni climatiche, di umidità e delle entità bioetiche che lo popolano.

Il suolo è un sistema polifasico cioè un insieme di processi formativi e distruttivi che coinvolgono la sostanza inorganica e organica, su cui influiscono la morfologia, il clima e le specie di organismi vegetali e animali che lo abitano.

LA PARTE ATTIVA DEL SUOLO

La parte del suolo dove si manifesta la vita è la cosiddetta “parte attiva” che è composta dai primi tre strati di profondità:

- la lettiera

- la lettiera in decomposizione

- l’humus

Queste regioni sono uno spazio all’interno del quale si manifestano numerose attività biologiche. Basta infatti anche la presenza di un film di acqua perché si crei un microambiente di qualche micron di diametro dove si sviluppano comunità dinamiche di forme di vita.

- La lettiera

La lettiera è lo strato più superficiale e più sottile ed è costituito da resti organici come foglie, frutti, rami, animali morti.

- La lettiera in decomposizione

La lettiera in decomposizione è il secondo strato del terreno dove avviene il primo processo di decomposizione dei resti organici presenti nello strato più superficiale.

- L’humus

In questo terzo strato si trova il materiale organico già decomposto, mescolato al materiale inorganico del terreno.

LA MATERIA ORGANICA DEL SOTTOTERRA

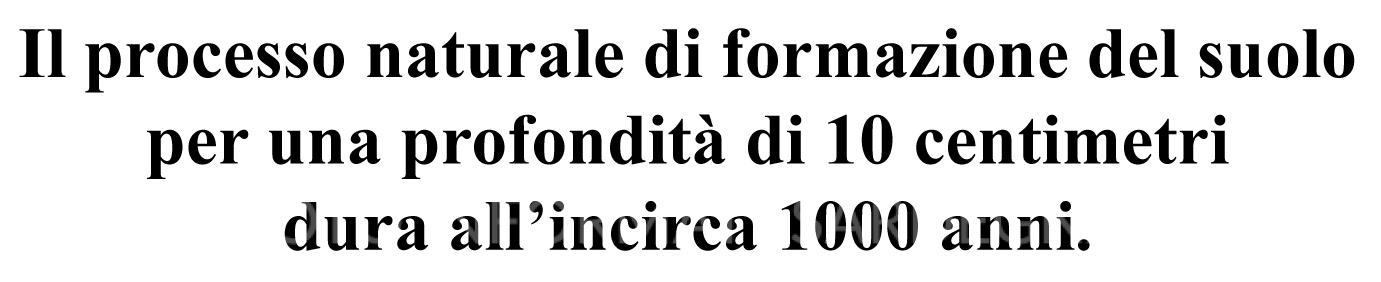

La materia organica è una sterminata raccolta di esseri viventi che popolano le prime profondità della terra in condizioni particolari, come la rarefazione della luce, dell’ossigeno e le variazioni di umidità. L’adattamento con successo di questi organismi è il frutto di un processo di evoluzione il cui valore biologico è definito incommensurabile, dal momento che, considerati i tempi lunghi di formazione del terreno lo si ritiene una risorsa non rinnovabile. Senza queste manifestazioni biologiche del sottoterra la vita in superficie non sarebbe possibile.

- LEGGI ANCHE: LA COMPOSIZIONE CHIMICA DEGLI ESSERI VIVENTI

LA MATERIA ORGANICA DEL SUOLO

Nel suolo, fino ad una profondità di 30 centimetri, le forme di vita più conosciute che lo popolano sono:

- I virus

- I batteri

- Le alghe del suolo

- Gli attinomiceti

- I lombrichi (o vermi)

- Gli artropodi

- Le talpe

- I topi

LA BIOMASSA DEL TERRENO

La biomassa è la materia organica vegetale che si divide in microflora (virus, batteri, alghe, attinomiceti e funghi) e macroflora (radici delle piante e licheni). Delle due tipologie di flora, la prima è quella che maggiormente costituisce la biomassa del terreno, con quantitativi così stimati:

I VIRUS DEL TERRENO

Tra i più piccoli organismi presenti nel terreno vi sono i virus, le particelle submicroscopiche di forma poliedrica costituite da acidi nucleici (DNA o RNA) e proteine che svolgono il compito biologico di attaccare e parassitare gli organismi vegetali e animali. I virus, trasportati generalmente da insetti, attaccano l’ospite causandogli zone necrotiche e rinsecchimenti. Accelerando i processi degenerativi degli organismi viventi i virus partecipano al ricambio del patrimonio biologico del terreno.

I BATTERI

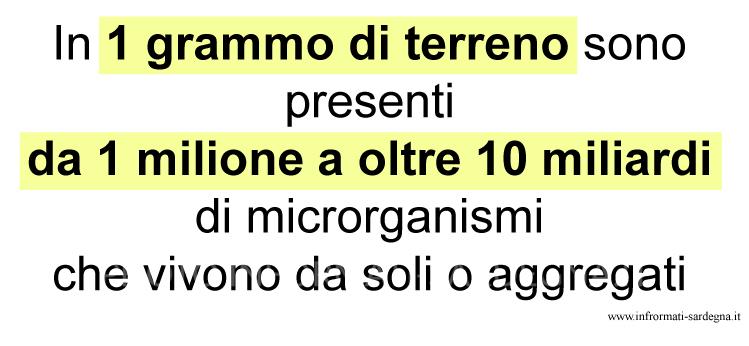

I batteri sono fra gli organismi più abbondanti tra le profondità del terreno. Pure essi fanno parte della cosiddetta categoria dei “microrganismi” vista la loro ridotta dimensione corpuscolare che non è possibile registrare visivamente dall’occhio umano. L’azione dei batteri è indispensabile per “riciclare” gli elementi vitali dai quali dipende lo sviluppo delle piante.

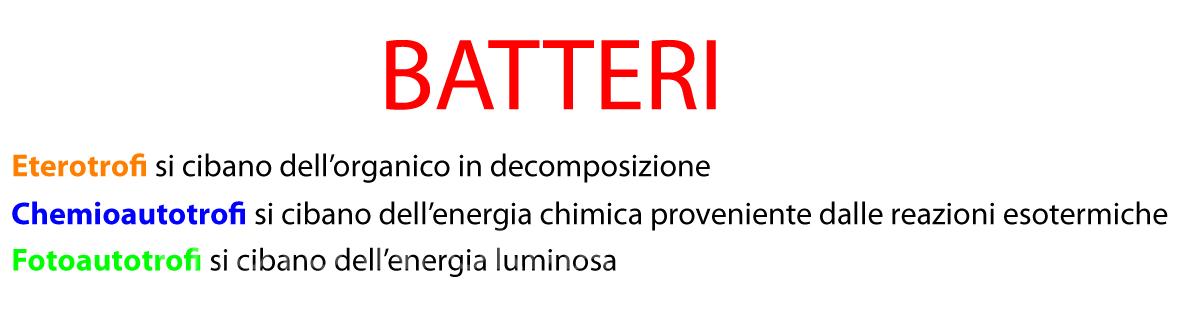

I batteri sono organismi unicellulari procarioti e proliferano sia usando l’energia proveniente dalla decomposizione delle sostanze organiche (eterotrofi), sia metabolizzando l’energia chimica proveniente da alcune reazioni esotermiche (chemioautotrofi), sia sfruttando l’energia luminosa (fotoautotrofi). Possono essere sia anaerobi, cioè vivere in assenza di ossigeno, che aerobi, che facoltativi.

I batteri sono presenti in percentuali più concentrate fino ai 15 centimetri dalla superficie e raggiungono una presenza espressa in peso complessivo che varia dai 400 ai 5 mila chilogrammi per ettaro. La proliferazione batterica avviene con maggiore intensità in ambienti dove si registrano valori di umidità e di temperatura neutri. I batteri contribuiscono a mantenere i livelli naturali di biodiversità svolgendo le seguenti azioni:

- attivano il processo di degradazione della cellulosa, svolto dai batteri del tipo Pseudomonas fluorescens e Bacillus subtilis.

- attivano il processo di decomposizione delle sostanze tossiche, detto anche processo di putrefazione, che è svolta dai batteri nitrificanti del tipo Nitrobacter o Nitrosomonas.

- contribuiscono alla fissazione dell’azoto atmosferico, compito svolto dai batteri del tipo Rhizobium sp., Frankia sp. o Azotobacter sp.

GLI ATTINOMICETI (O ACTINOMICETI O MICOBATTERI)

Gli attinomiceti sono organismi unicellulari a forma di bastoncino di lunghezza variabile che si ramifica nelle porzioni terminali e ha un diametro compreso tra 0,5 e 1 μm. Come i batteri, anche gli attinomiceti sono composti da cellule senza nuclei distinti e vivono generalmente sulla superfice terrestre, mentre una piccola parte di essi è anaerobica e vive sottoterra. Quest’ultima specie si nutre di cellulosa, grassi, idrocarburi, composti benzolici, lignine, tannini e gomme. Gli attinomiceti assieme a virus, batteri, alghe e funghi fanno parte della microflora del terreno.

LE ALGHE DEL SUOLO

Le alghe del suolo sono gli organismi autotrofi presenti nel suolo e si trovano nella regione della lettiera in decomposizione, dove assorbono la radiazione solare. Le alghe vivono generalmente in acqua, mentre alcune specie, come le alghe del suolo appunto, vivono nei terreni molto umidi. Dopo funghi e batteri, costituiscono la terza parte della biomassa totale del suolo. Le alghe, osservate al microscopio, hanno un colore verde e differiscono per morfologia a seconda della specie.

I FUNGHI

I funghi sono organismi viventi che partecipano in maniera determinante alla vita biologica del suolo. La loro presenza è di assoluto valore anche da un punto di vista numerico, in quanto si concentrano per un peso che varia dai 1000 ai 15.000 chilogrammi per ettaro. Al terreno forniscono la maggior percentuale di biomassa, prima di virus, batteri e attinomiceti. Come i batteri pure i funghi popolano soprattutto i primi 15 centimetri di profondità del terreno, quindi si trovano nella lettiera, nella lettiera in decomposizione e nella parte più superficiale dell’humus. A quest’ultima regione del suolo i funghi danno un apporto fondamentale nella sua formazione. I generi di fungo più diffuso nel sottoterra sono: il Pennicillum, il Fusarium e l’Aspergillus. Le loro funzioni sono di degradare sostanze complesse come la lignina, la cellulosa e la emicellulosa.

I funghi sono organismi eucarioti, per la maggior parte pluricellulari, visibili anche dall’occhio umano perché formano i carpofori, le fruttificazioni macroscopiche. Prediligono condizioni di umidità e di temperatura buone, e un livello tendenzialmente acido di pH.

- Di cosa si nutrono i funghi

Le fonti alimentari dei funghi provengono per alcune specie dal parassitismo di altri organismi (funghi simbionti); per altre dalla capacità di decomporre molecole complesse (funghi saprofiti). I funghi contribuiscono alla formazione dell’humus e all’aumento del tasso di fertilità del suolo.

I LOMBRICHI (O VERMI)

Nel suolo vivono, si nutrono e scavano le loro innumerevoli tane anche una specie di verme, il lombrico. Questo prezioso animale, dalla pelle rosea suddivisa in anelli, trasporta in profondità le foglie, scava gallerie, mangia la terra ed emette escrementi che concimano il suolo e lo modificano chimicamente. L’azione dei lombrichi è dunque indispensabile affinché i batteri e i funghi possano poi attaccare i composti che devono essere trasformati.

In assenza di lombrichi le foglie morte rallenterebbero i loro processi di decomposizione senza subire alcuna trasformazione utile per l’arricchimento del suolo. Il lavoro dei lombrichi nel sotterraneo è quello di spostare le masse di terra (bioperturbamento), consentendo al microambiente di riossigenarsi, asciugarsi o inumidirsi. In un anno un lombrico può “spostare” dalle 6 alle 80 tonnellate di terra per ettaro, raggiungendo nelle regioni tropicali anche picchi di 200, inoltre producono da 40 a 250 tonnellate per ettaro di escrementi e scavano fino a 500 metri di gallerie.

- In superficie i più piccoli

I lombrichi che vivono nelle parti superiori del terreno, detti “epigei” sono di dimensioni minori e fanno traslocazioni orizzontali rimescolando la lettiera; quelli “mediogei”, cioè che vivono ad una profondità media, traslocano in verticale portando il cibo di superficie in profondità; gli “ipogei” infine sono di dimensioni ancora maggiori rispetto ai secondi e ai primi, si muovono in linea orizzontale e si cibano di radici morte e terra.

LA PEDOFAUNA

La pedofauna è la categoria di organismi, specie invertebrati, che popolano le profondità del suolo e partecipano, con il loro ciclo biologico, al mantenimento delle condizioni di vita. La pedofauna del suolo si suddivide in quattro sottocategorie, classificate in base alla taglia delle specie, ovvero:

- la micropedofauna – diametro inferiore ai 0,1 millimetri – tipo protozoi e nematodi.

- la mesopedofauna – diametro compreso tra 0,1 e 2 millimetri – tipo vermi enchitreidi, collemboli, acari.

- la macropedofauna – diametro compreso tra 2 e 20 millimetri – tipo lombrichi, lumache, chiocciole e gli artropodi in generale (millepiedi, centopiedi, porcellini di terra, pseudoscorpioni, ragni, larve, formiche, coleotteri).

- la megafauna – diametro superiore ai 20 millimetri – tipo grandi lombrichi, grillotalpa, talpe e roditori. taglia ancora superiore, o megafauna (diametro superiore a 20 mm), comprendono insetti come il grillotalpa (fig. 4), lombrichi di grandi dimensioni e mammiferi che vivono e scavano gallerie nel suolo, come i roditori e le talpe.

La pedofauna svolge azioni che incidono sulla fisica, la chimica e la biologia del terreno.

Azioni fisiche sul terreno della pedofauna

- Bioperturbazione – È l’azione di “rimescolamento” degli orizzonti del terreno svolta dalla pedofauna di maggiori dimensioni (dai 2 millimetri di lunghezza a oltre 20), la quale, attraverso il camminamento e le operazioni di scavo per ricavare tane o trappole di predazione, prelevano parti della lettiera e rimescolano gli strati più profondi con quelli più superficiali. Viceversa gli animali di maggiori dimensioni sono quelli che ridanno nuova composizione minerale al suolo, nuova ossigenazione e ristabiliscono nuovi livelli di umidità.

- Riaggregazioni – Tutta la pedofauna produce escrementi che diventano elementi cementanti in grado di rallentare o frenare processi erosivi o di dispersione organica e minerale.

Azioni chimiche della pedofauna sul terreno

- Mineralizzazione – I processi digestivi degli animali si concludono con la produzione di escrementi che contribuiscono al mantenimento del regime minerale del terreno. Di particolare interesse da questo punto di vista è il ruolo dei lombrichi, che redistribuiscono con le loro feci, a fornire nuovi minerali al suolo come il fosforo e l’azoto.

Azioni biologiche della pedofauna sul terreno

- Espansione della microflora – Durante le operazioni di camminamento, di predazione e di digestione, la pedofauna traghetta con sé cellule batteriche e spore fungine che servono da fonte di inoculo in nuovi ambienti da colonizzare

LEGGI ANCHE: GLI STRATI DEL SUOLO

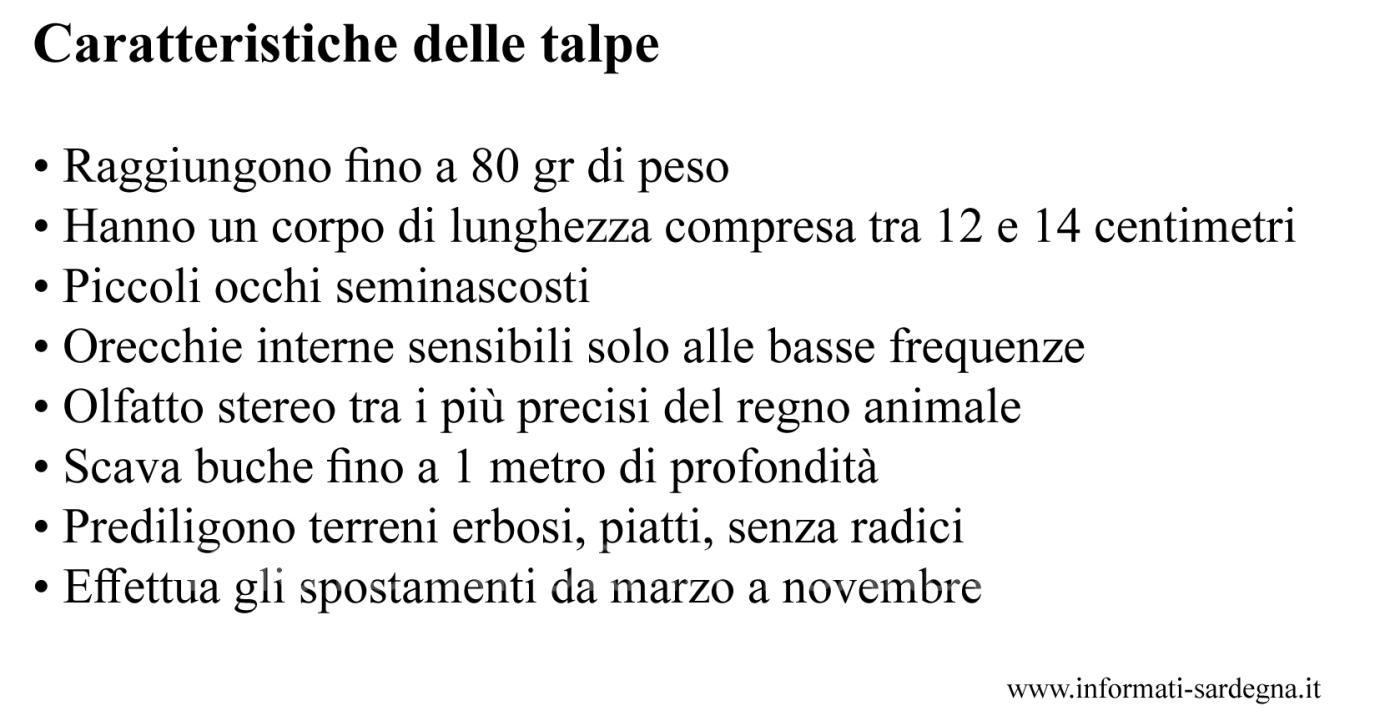

LE TALPE

Le talpe sono insettivori che possono raggiungere gli 80 grammi di peso e una lunghezza corporea compresa tra 12 e 14 centimetri. Grazie al loro corpo allungato e ricoperto di peli si adattano alla vita sotterranea con un’incredibile capacità di escavazione svolta dalle grandi zampe anteriori che usa come potenti badili. Le talpe non hanno orecchie esterne, hanno solo occhi piccoli e ricoperti di pelliccia, mentre sulla parte posteriore del corpo si trovano numerose vibrisse, peli sensibili che registrano le microvibrazioni del terreno e localizzano eventuali prede, anche piccoli insetti. La talpa scava gallerie profonde fino ad 1 metro per creare le sue tane e predare lombrichi, larve di insetto e insetti. Per contro, questo prezioso animale del sottoterra subisce la predazione di numerosi animali come l’ermellino, la volpe, il cane, il gatto, l’allocco e la poiana.

Per la loro voracità nel cibarsi soprattutto di insetti, le talpe sono eccezionali equilibratori della biodiversità animale del sottoterra. Sono particolarmente ghiotte di ferretti, maggiolini, oziorrinco, uova di lumaca, piccoli anfibi e piccoli rettili.

Le talpe prediligono come habitat i tappeti erbosi, dove non ci sono grosse radici che ostacolano le loro operazioni di scavo. La vita attiva la conducono dalla primavera all’autunno, mentre durante l’inverno riducono gli spostamenti alla vita nella tana. Le talpe prediligono terreni ricchi di humus e morbidi dove trovano cibo abbondante che localizzano registrando le vibrazioni del terreno o grazie al preciso olfatto stereo.

- L’olfatto eccezionale delle talpe

L‘orientamento olfattivo della talpa, molto simile a quello di altri animali che usano questo senso per trovare il cibo (cani, maiali), è tra i più precisi del regno animale, capace di individuare la preda a colpo sicuro registrando anche le più piccole concentrazioni di odore: unico inconveniente di questa dote è che le due narici devono essere contemporaneamente funzionanti perché, se una di esse si tappa, inconveniente frequente quando si vive sottoterra, l’animale può arrivare ad una congestione nasale in poco tempo. Le talpe conducono una vita solitaria ma scavano buche rifugio anche a distanza di 50 centimetri da quelle scavate da un altro esemplare.

** Le talpe sono diffuse su tutto il territorio nazionale e gran parte del continente europeo, ma non sono presenti in Sardegna.

IL TOPO DI CAMPAGNA

Il topo di campagna è un roditore di poco più grande del topo domestico che pesa 20-22 grammi, ha un corpo snello di 8-11 centimetri e una coda senza peli lunga da 7 a 11 centimetri. È un abilissimo corridore e nuotatore per andare alla ricerca vorace di cibo come frutta, bulbi, germogli, lumache, insetti. Animale intelligentissimo ha l’acutezza di fare dispensa di cibo per i periodi di magra, nascondendolo in appositi sotterranei. Ha abitudini notturne o al massimo crepuscolari e dà un contributo notevole al mantenimento delle normali condizioni biologiche del terreno, scavando tane articolate anche in varie stanze (per il riposo, per il magazzino, per il nido), subisce la predazione di rapaci, mustelidi, gatti e colubri.

Grazie alle sua capacità di scavatore il topo di campagna, come la talpa, è un prezioso bioperturbatore, in grado cioè di smuovere grandi quantitativi di terra, ridando ossigeno alle profondità e incidendo sul ricambio mineralogico.

LA CONSERVAZIONE DEL SUOLO: DAL NATUALE ALL’AGRICOLO

L’uomo da quando ha introdotto l’agricoltura come principale fonte di alimentazione ha modificato l’assetto naturale del suolo in moltissime parti del mondo. Il suolo naturale, vista la sua delicatezza compositiva che è frutto di una lunga serie di modificazioni mineralogiche e biologiche non è una risorsa rinnovabile; mentre il suolo agricolo grazie allo sviluppo delle tecniche di lavorazione, dell’introduzione di fertilizzanti, lo è parzialmente. Grazie infatti all’alterazione delle condizioni preesistenti del suolo, l’uomo ha trasformato il suolo naturale in suolo agricolo, orientando artificialmente la produzione verso una specie vegetale piuttosto che un’altra. Questo intervento dell’uomo nelle profondità della terra (20, 30 centimetri) ha in molti casi prodotto dei danni: alterazione dello stato di biodiversità, estinzione di numerose specie, inquinamento. Per contro in molte parti del mondo altrimenti destinate alla desertificazione naturale, l’intervento della mano dell’uomo ha fatto si che essere diventassero terreni produttivi a tutti gli effetti, con risultati molto spesso imprevisti per la qualità e la quantità della resa.

- L’aumento demografico e la povertà del suolo

L’aumento della popolazione mondiale tuttavia ha ridotto i vantaggi di questo progresso, perché è diminuita in proporzione la disponibilità di terreno agricolo, quanto numerosi ettari sono stati destinati alla costruzione di abitazione, servizi pubblici o alla realizzazione di bacini idrici.

A fronte di questo squilibrio indotto dall’attività umana si presenta allora il problema della conservazione del suolo agrario ancora disponibile e della sua migliore utilizzazione. Le irrazionali colture impiantate dall’uomo, il taglio eccessivo degli alberi, il pascolo, gli incendi, accelerano il processo di erosione portando il suolo a non riuscire a ricostruire il terreno perduto e le sostanze asportate.

Perché un suolo sia adatto alla crescita delle piante è necessario che contenga alcuni elementi minerali come azoto, fosforo, potassio e calcio.

Quando il contadino miete il suo raccolto (mietere = tagliare), impoverisce il suolo; un successivo raccolto risulterà meno redditizio se non si sarà provveduto a fertilizzare la terra e a prevenire l’erosione.

Lo strato superficiale che consente la crescita delle piante non supera la profondità di 20 centimetri, questo significa che se si vuole salvaguardare il “mantello” produttivo della terra è necessario impedirne l’erosione.

Quando un bosco scompare, la terra sottostante è destinata a morire: infatti senza le radici degli alberi, nel sottobosco non esiste più quell’intreccio tenace e spugnoso che trattiene le particelle di terra e permette un’aerazione lenta ma continua del suolo. Le foglie degli alberi di una foresta frenano la forza d’urto delle gocce d’acqua di pioggia, così l’acqua non cade al suolo con violenza ma dolcemente. L’humus allora ne assorbe gran parte e il terreno la conserva a lungo per restituirla nei periodi di siccità.

- LEGGI ANCHE: IL CALCIO IN AGRICOLTURA

- LEGGI ANCHE: IL TERRENO AGRICOLO