In una cellula sono presenti diversi tipi di atomi, ioni e molecole e tutte le attività cellulari si svolgono secondo sequenze ordinate di reazioni chimiche.

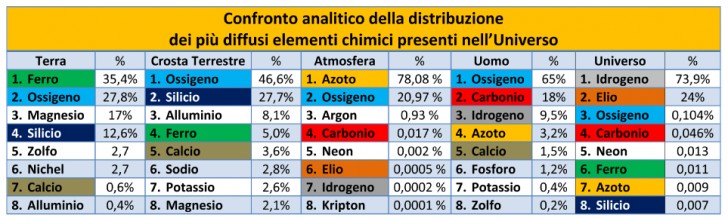

La struttura chimica degli esseri viventi è composta da sette elementi fondamentali (carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo, potassio e calcio) e da altri che variano in quantità molto ridotte o presenti in tracce (silicio, alluminio…).

- LEGGI ANCHE: Composizione chimica degli esseri viventi, test

I sette elementi fondamentali per la vita

- carbonio

- idrogeno

- ossigeno

- azoto

- potassio

- fluoro

- calcio

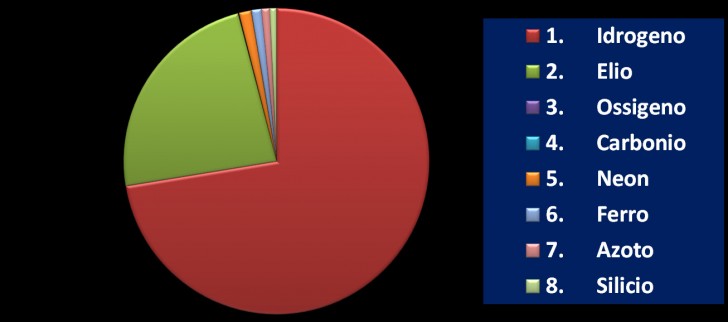

Composizione chimica dell’Universo

Composizione chimica dell’Essere umano

Molecole

La materia vivente non è solo un insieme di sistemi fisico-chimici, è una struttura molto complessa capace di un comportamento altrettanto complesso.

La biologia molecolare e la biochimica studiano l’architettura molecolare della vita. Uno dei più importanti successi della biologia molecolare è stato quello della scoperta del DNA, il depositario dell’informazione genetica, della sua struttura e della sua duplicazione.

DNA

- Scoperta

- Comprensione della struttura

- Comprensione del meccanismo di duplicazione

- Comprensione del processo di trasmissione ereditaria

Le molecole sono delle aggregazioni funzionali di atomi, che stabiliscono tra loro dei legami, più o meno forti.

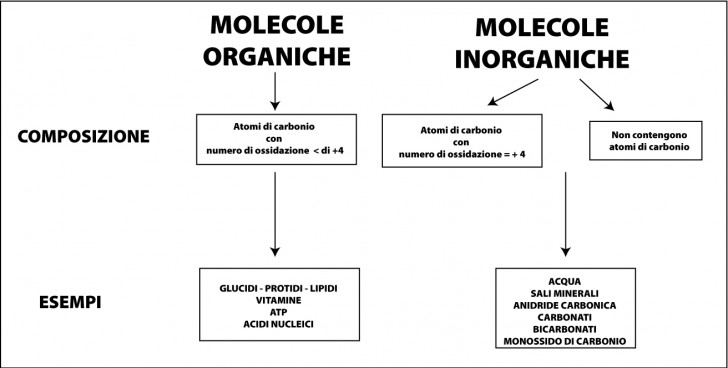

Le molecole si dividono in due tipologie principali:

- molecole organiche

- molecole inorganiche

Molecole organiche

Le molecole organiche sono aggregazioni di atomi in grado di costituire degli organi, ovvero delle unità anatomiche, fisiologiche e funzionali alla vita.

Molecole inorganiche

Le molecole inorganiche sono aggregazioni di atomi non in grado di costituire degli organi e quindi non in grado, da sole, di realizzare la vita.

Carbonio con numero di ossidazione < di +4

Le molecole organiche contengono atomi di carbonio con numero di ossidazione < di +4

Le molecole inorganiche non contengono atomi di carbonio o ne contengono con numero di ossidazione maggiore o uguale a +4.

Il carbonio con

numero di ossidazione < 4

è fondamentale per la vita

Da quanto detto si evince chiaramente che la differenza biochimica tra molecola organica e molecola inorganica è la presenza o meno del carbonio con numero di ossidazione < di +4. Questo perchè è tale atomo ad essere fondamentale per le funzioni fisiologiche degli esseri viventi.

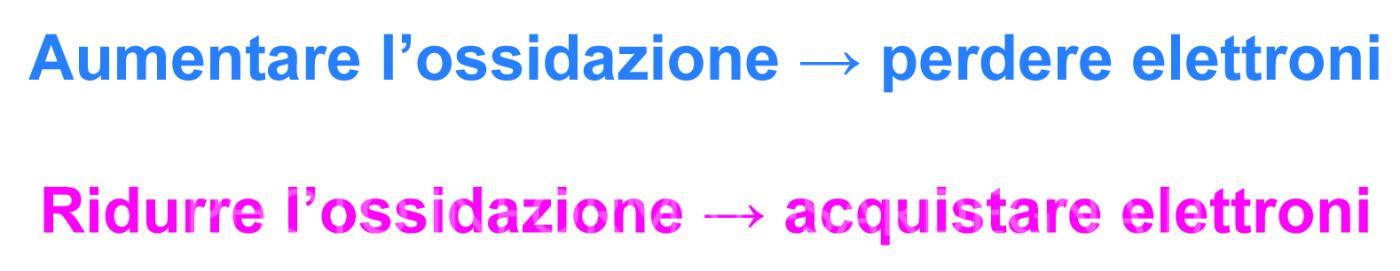

Numero di ossidazione

elettroni di valenza –

elettroni che rimangono

Elettroni di valenza

Gli elettroni dell’ultimo livello, quelli che patecipano alla formazione dei legami

Ossidare e ossidazione

Ossidare = In origine “ossidare” significava la reazione chimica che avveniva quando un elemento o un composto entrava in contatto con l’ossigeno. Il contatto determinava la perdita di elettroni.

Oggi “ossidare” indica la perdita di elettroni da parte di un atomo qualsiasi durante una reazione chimica che porta alla formazione di una molecola o di un composto.

Molecole organiche e inorganiche

Da un punto di vista della struttura chimica le molecole organiche sono più complesse di quelle inorganiche.

- Sono esempi di molecole inorganiche: l’acqua, i sali minerali, l’anidride carbonica, i bicarbonati, i carbonati e il monossido di carbonio.

- Sono esempi di molecole organiche: i protidi, i glucidi, le vitamine, l’ATP, gli acidi nucleici.

Le molecole organiche dunque sono caratterizzate soprattutto per la presenza dei legami carbonio-idrogeno che sono fondamentali per la generazione delle sostanze nutritive che servono a far vivere la cellula.

Chimica della vita sulla terra

La chimica della vita sulla Terra è fondamentalmente la chimica dell’acqua, che è la molecola inorganica più abbondante sul pianeta e la chimica del carbonio perchè è l’atomo che – all’interno della struttura organica – più di tutte ha la capacità di formare composti: circa il 95% del peso secco di una cellula è costituito dai composti del carbonio.

- LEGGI ANCHE: L’ORIGINE DELLA VITA

Molecole inorganiche

- L’acqua

- I sali minerali

Acqua

L’acqua è la molecola più abbondante negli esseri viventi. Questo perchè l’acqua ha determinate caratteristiche che la rendono funzionale al meccanismo della vita. Ovvero:

- 1) L’acqua è un ottimo solvente – ciò significa che gas come l’ossigeno e l’anidride carbonica, i Sali minerali, molte sostanze organiche si trovano frequentemente disciolti i in soluzione acquosa, l’acqua, è la fase disperdente delle macromolecole come i protidi e i lipidi.

- 2) L’acqua è un mezzo di trasporto - con l’acqua vengono trasportate dentro la cellula varie sostanze nutritizie e viceversa dall’interno possono essere portate via le sostanze di rifiuto.

- 3) L’acqua è sede di reazione – nell’ambiente acquoso si realizzano numerose reazioni chimiche cellulari.

- 4) L’acqua è un tonico cellulare – grazie alla presenza dell’acqua insieme ai Sali minerali nelle cellule, queste possono rimanere turgide.

- 5) L’acqua è un termoregolatore – l’acqua richiede per l’evaporazione una certa quantità di calore, ciò significa che attraverso di essa le cellule possono eliminare buona parte del calore in eccesso.

L’importanza dell’acqua sulla vita è data da tre fattori:

- 1) Il fatto che la vita si sia probabilmente originata nell’acqua dei mari;

- 2) Il fatto che le proprietà dell’acqua condizionino la chimica di tutti gli esseri viventi;

- 3) Il fatto che la maggior parte delle reazioni chimiche delle cellule si svolge in un ambiente acquoso.

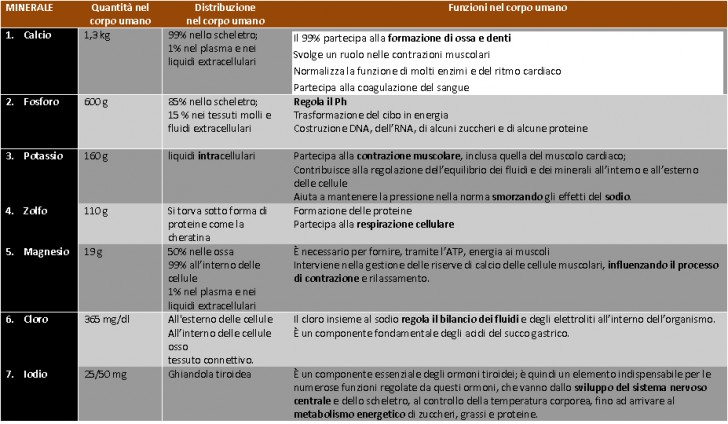

Sali minerali

Le sostanze minerali sono quella parte della materia vivente che rimane intatta anche dopo incenerimento. I Sali minerali sono presenti come cristalli di carbonato di calcio e di fosfato di calcio nella matrice inorganica delle parti scheletriche e dei denti degli animali o come sostanza impregnante nella parete cellulare di alcuni vegetali.

In una persona di genere maschile, di 70 kg, i sali minerali rappresentano il 5% del peso. Questi si trovano soprattutto nelle ossa (1,3 kg di calcio); nel sangue (potassio, zolfo, magnesio), nelle ghiandole (25 / 50 mg di iodio nella ghiandola tiroidea).

In forma ionica, i sali minerali sono poi presenti in soluzione nei liquidi cellulare e intercellulari degli organismi viventi, dove svolgono funzioni vitali. Tra i cationi più diffusi vi sono: Na +, K+, Ca ++, Mg++, Fe ++; tra gli anioni: Cl– SO4 — e PO 4 — .

Sali per la vita

I sali minerali fondamentali per la vita sono:

- calcio

- fosforo

- potassio

- zolfo

- magnesio

- cloro

- iodio

Molecole organiche

Per molecole organiche s’intendono quelle aggregazioni di atomi che determinano delle molecole in grado di costituire degli organi, ovvero delle unità anatomiche, fisiologiche e funzionali alla vita.

- LEGGI ANCHE: GLUCIDI, PROTIDI E LIPIDI

Le molecole organiche sono:

- i glucidi;

- i protidi;

- i lipidi;

- gli enzimi;

- le vitamine.

Macronutrienti

Glucidi, protidi e lipidi sono le molecole organiche che costituiscono i macronutrienti da cui l’organismo attinge attraverso l’alimentazione per avere l’energia necessaria a mantenersi in vita.

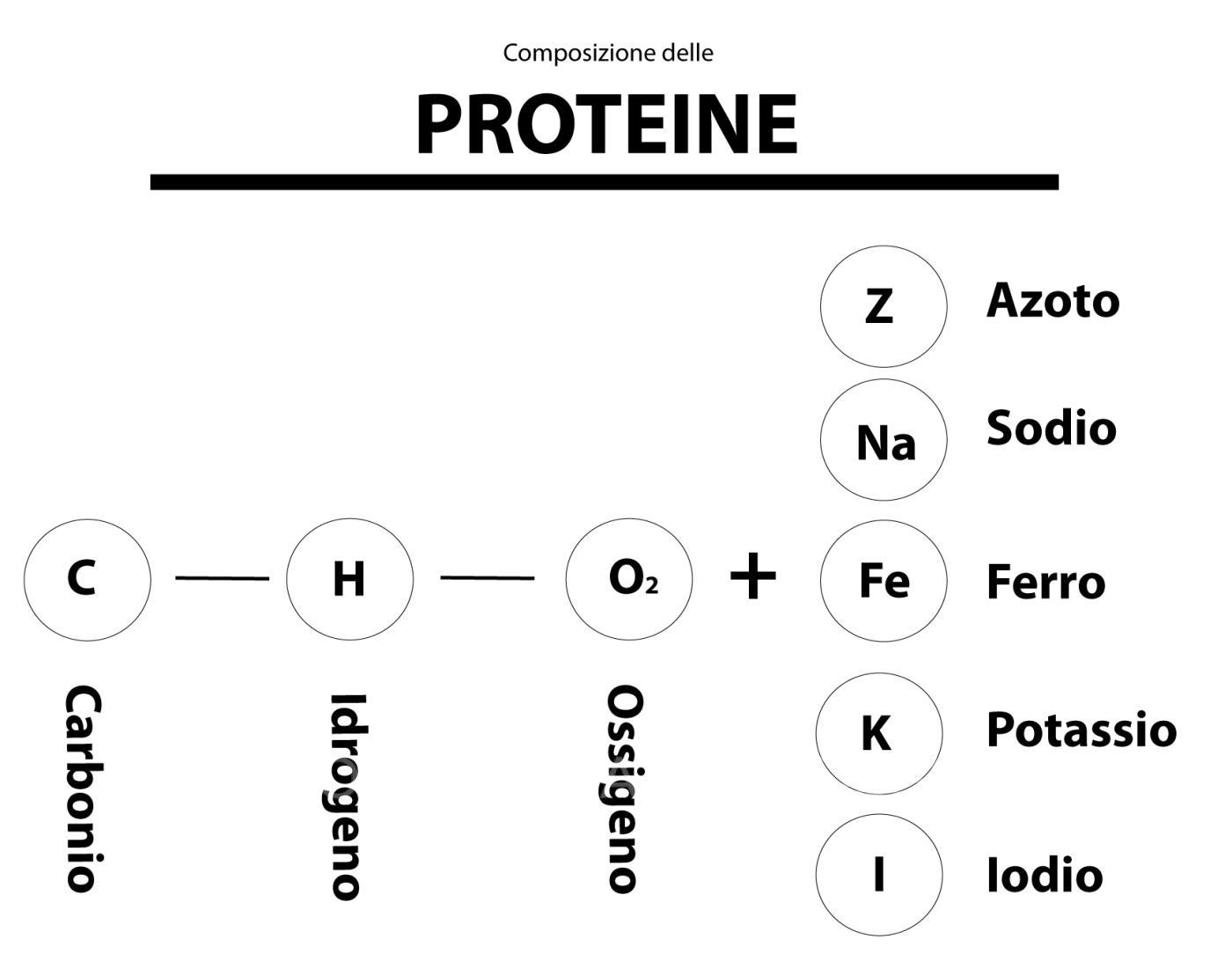

Si tratta di aggregazioni di atomi in cui tre di essi sono comune a tutti, il carbonio, l’idrogeno e l’ossigeno, mentre l’azoto, il ferro, il sodio, il magnesio e lo iodio sono atomi che compaiono solo nella costituzione delle proteine.

La formazione di queste molecole avviene con la eliminazione dell’acqua.

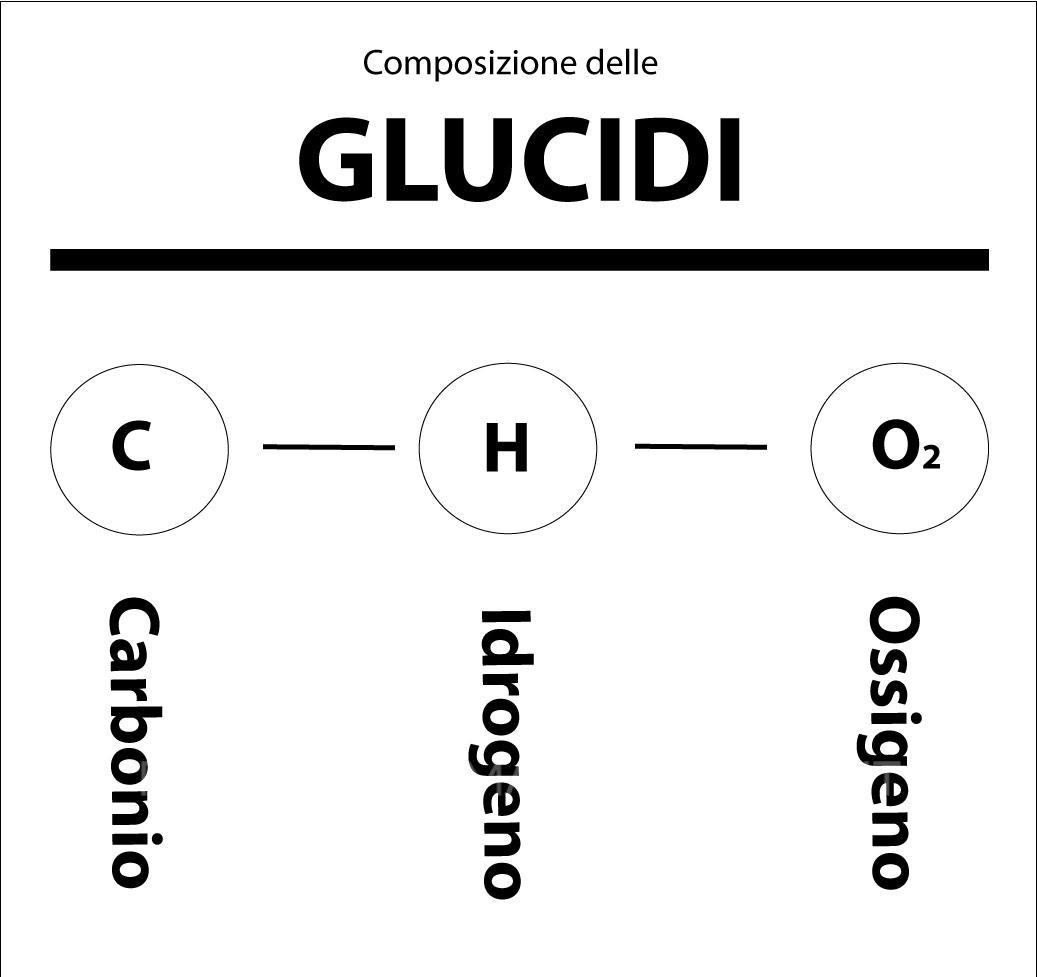

Glucidi

I glucidi, o carboidrati, sono considerati dei composti ternari, perchè le loro molecole sono costituite da atomi di carbonio (C), ossigeno (O) e idrogeno (H).

Ad essi appartengono diverse sostanze, come ad esempio gli zuccheri, l’amido, la cellulosa, il glicogeno. Alcune di esse sono solubili in acqua, come ad esempio gli zuccheri, altre non lo sono, come ad esempio la cellulosa.

I glucidi sono sintetizzati nei cloroplasti delle cellule vegetali durante la fotosintesi clorofilliana ed hanno due funzioni di fondamentale importanza:

- sono la principale sorgente di energia per la maggior parte degli esseri viventi

- costituiscono il materiale di partenza per la sintesi di molte altre molecole organiche

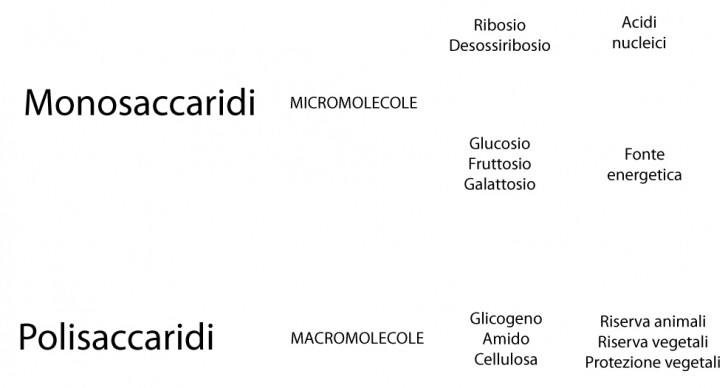

Monosaccaridi

I glucidi si possono distinguere in semplici e complessi. I glucidi semplici, detti monosaccaridi sono quelli formati da un’unica molecola di zucchero; tra essi i più diffusi negli esseri viventi sono gli zuccheri a 5 atomi di carbonio, costituenti degli acidi nucleici, e gli zuccheri a 6 atomi di carbonio come il glucosio, il galattosio, il fruttosio ecc.

Il glucosio è lo zucchero che sta alla base di gran parte del metabolismo delle cellule, è una molecola piccola, solubile in acqua e perciò facilmente utilizzabile dalle cellule.

Monosaccaride

Una molecola di zucchero

Polisaccaridi

I glucidi complessi, o polisaccaridi, sono quelli formati dall’unione di 2 o più molecole di monosaccaridi. Esempi di polisaccaridi sono l’amido, la riserva dei vegetali, la cellulosa, la costituente della parete cellulare dei vegetali, il glicogeno, riserva delle cellule animali.

Polisaccaride

Due o più molecole di zucchero

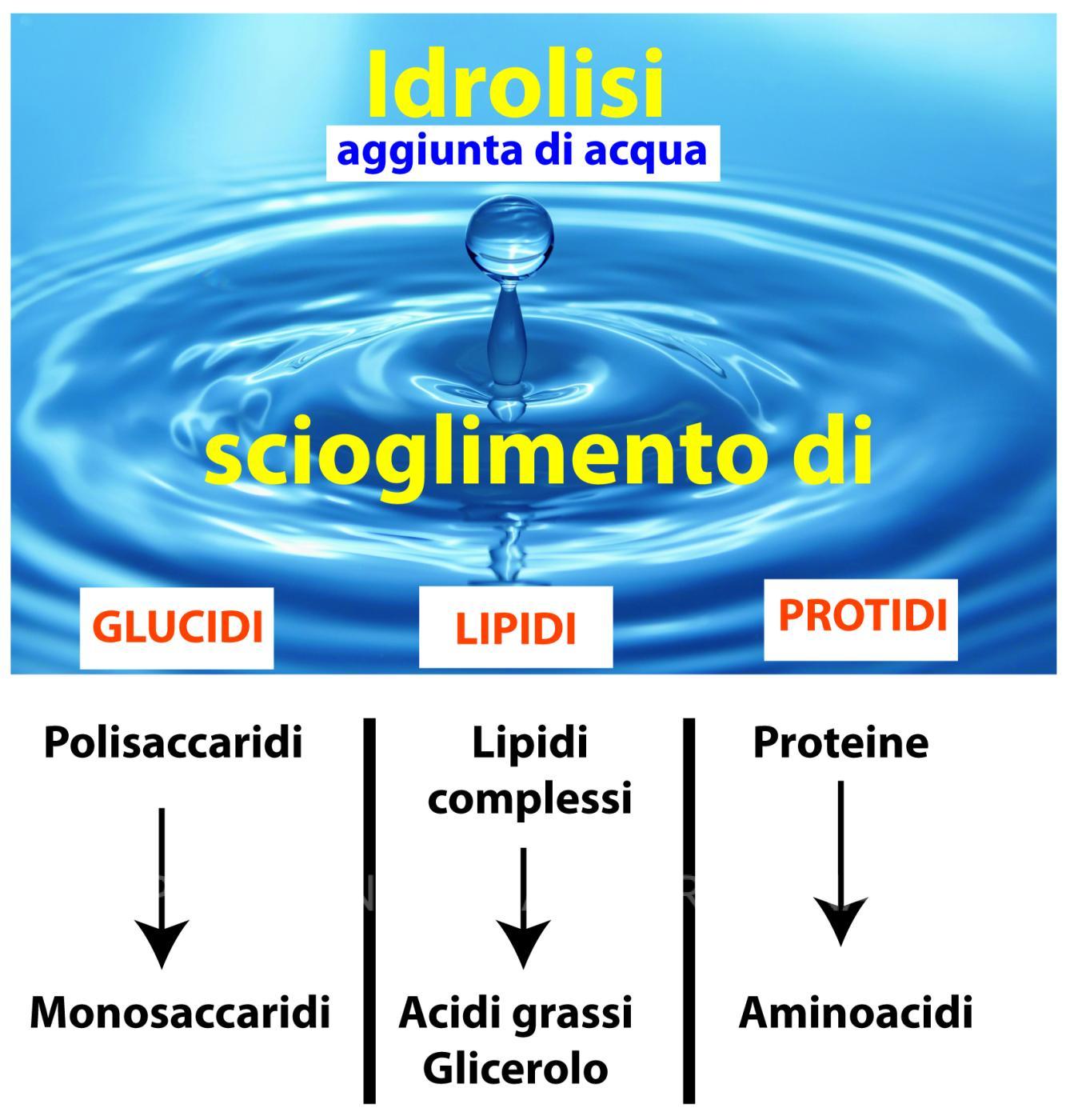

Idrolisi

Attraverso l’idrolisi, cioè con l’aggiunta di acqua che scioglie i legami, i polisaccaridi possono essere scomposti in monosaccaridi. Esempio di idrolisi è la digestione, dove per azione di alcuni enzimi, i glucidi complessi vengono idrolizzati in glucidi più semplici, i soli che, attraverso il torrente circolatorio, possono arrivare alle cellule.

A differenza dell’uomo alcuni altri animali sono capaci di idrolizzare l’amido; mentre gli erbivori possono idrolizzare la cellulosa.

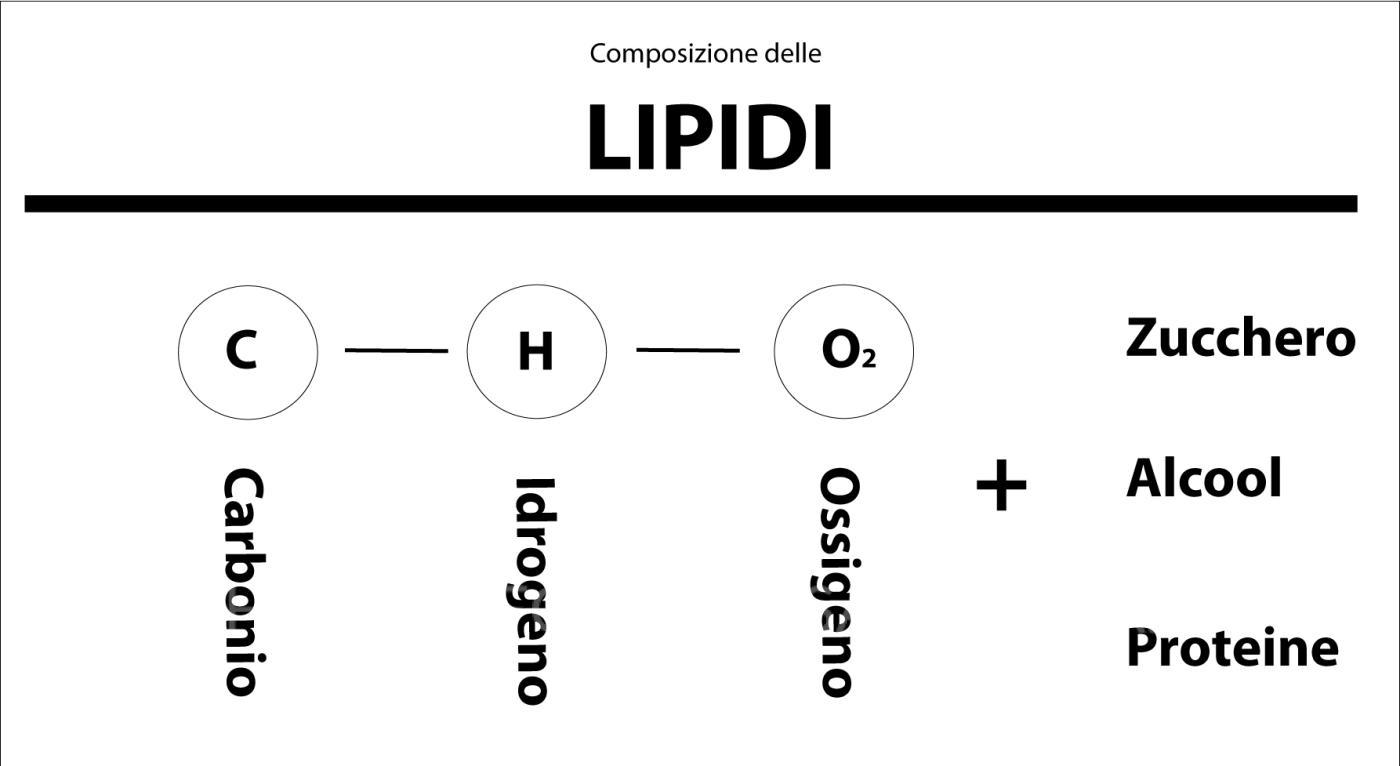

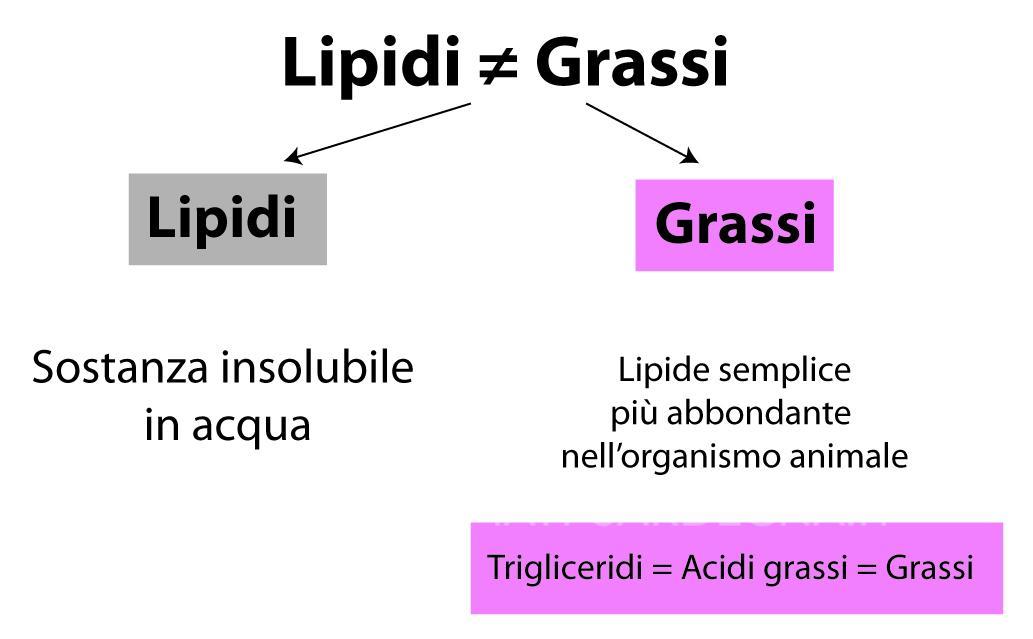

Lipidi

I lipidi, sono le sostanze energetiche di riserva degli organismi viventi.

I lipidi sono composti da carbonio, idrogeno e in misura notevolmente minore rispetto ai glucidi di ossigeno.

I lipidi si dividono in due tipoligie fondamentali:

- lipidi semplici

- lipidi complessi

I lipidi semplici sono semplicemente costituiti di grassi, mentre i lipidi complessi sono costituiti anche di glucidi, proteine, acido fosforico…

I lipidi complessi sono composti oltre che da carbonio e idrogeno, da altri elementi come zucchero, alcool e proteine, che apportano una maggiore quantità di ossigeno rispetto ai grassi semplici.

Esempi di lipidi semplici e complessi

Fanno parte dei lipidi semplici i trigliceridi, le cere e gli steroidi, mentre sono grassi complessi i fosfolipidi, i glicolipidi o le lipoproteine.

Solubilità

I lipidi sono insolubili in acqua con cui formano delle emulsioni; mentre sono solubili con solventi quali l’acetone o l’etere.

Energia lipidica

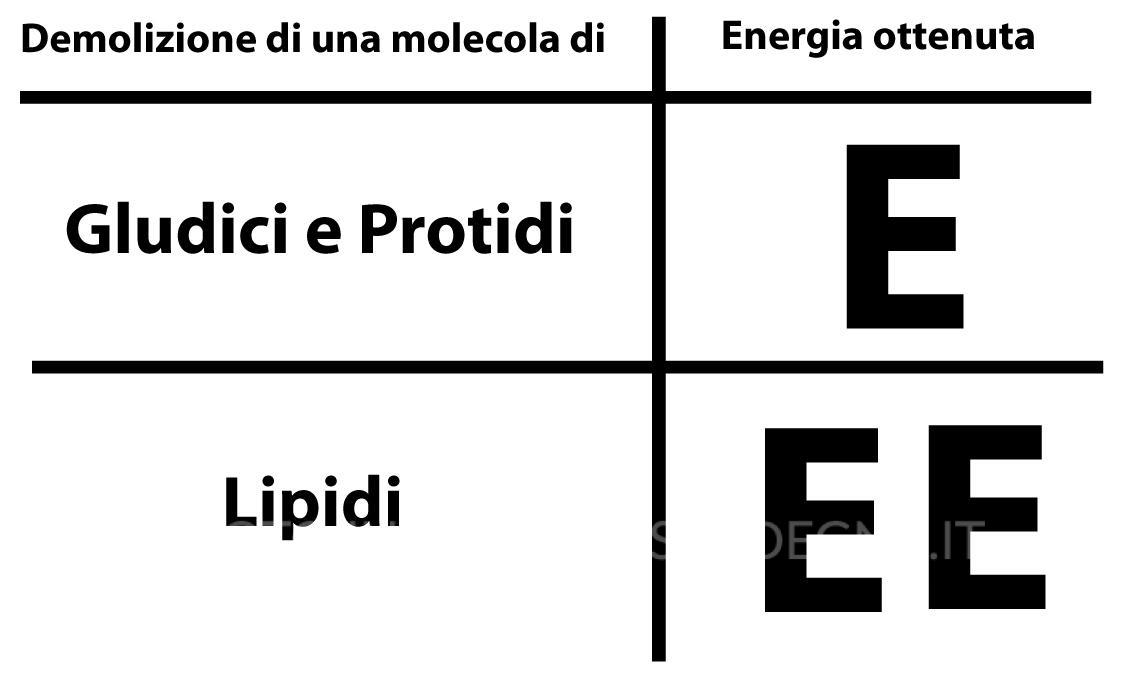

Dalla demolizione di una molecola di lipide la cellula ottiene il doppio dell’energia che si ricava dalla stessa quantità di glucidi e protidi.

Sostanze di riserva

Negli organismi viventi i lipidi rappresentano ottime sostanze di riserva che si accumulano nei tessuti adiposi a cui essi attingono quando il nutrimento si fa scarso.

I lipidi nel corpo umano servono a:

- mantenere il funzionamento regolare delle membrane cellulari e nucleari

- intervenire nel processo di fosforilazione ossidativa

- sono precursori nella sintesi delle postaglandine

Lipidi vegetali

Anche i vegetali accumulano notevoli quantità di lipidi nei semi e nei frutti, tanto da poter essere sfruttati per l’estrazione di olii commestibili e industriali (olio di oliva, di arachidi, di mais, di ricino, di lino…).

Trigliceridi

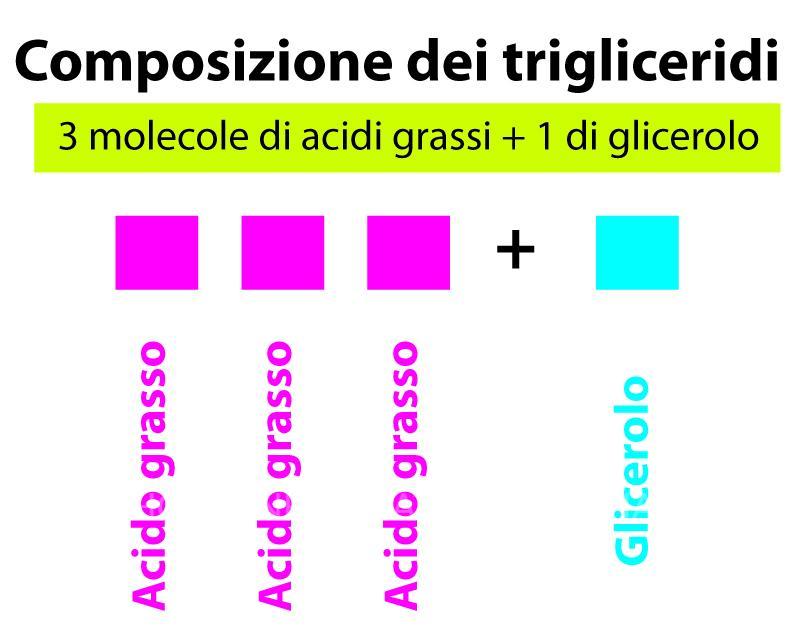

Negli animali i grassi più abbondanti (circa il 98%) sono i trigliceridi o acidi grassi, che sono grassi semplici. I trigliceridi sono formati dall’unione di tre acidi grassi e una molecola di glicerolo.

Trigliceridi = Acidi grassi = Grassi

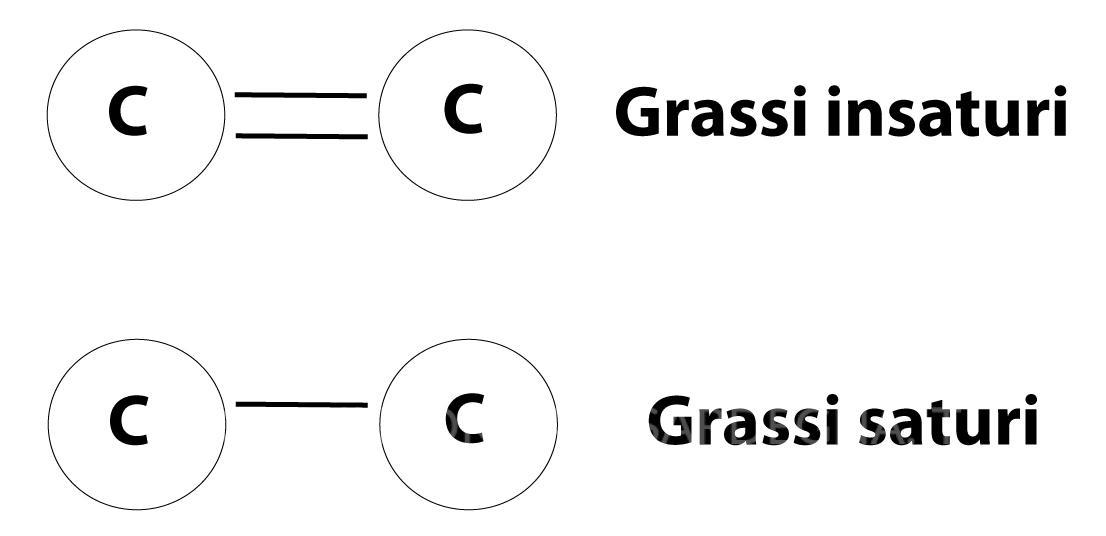

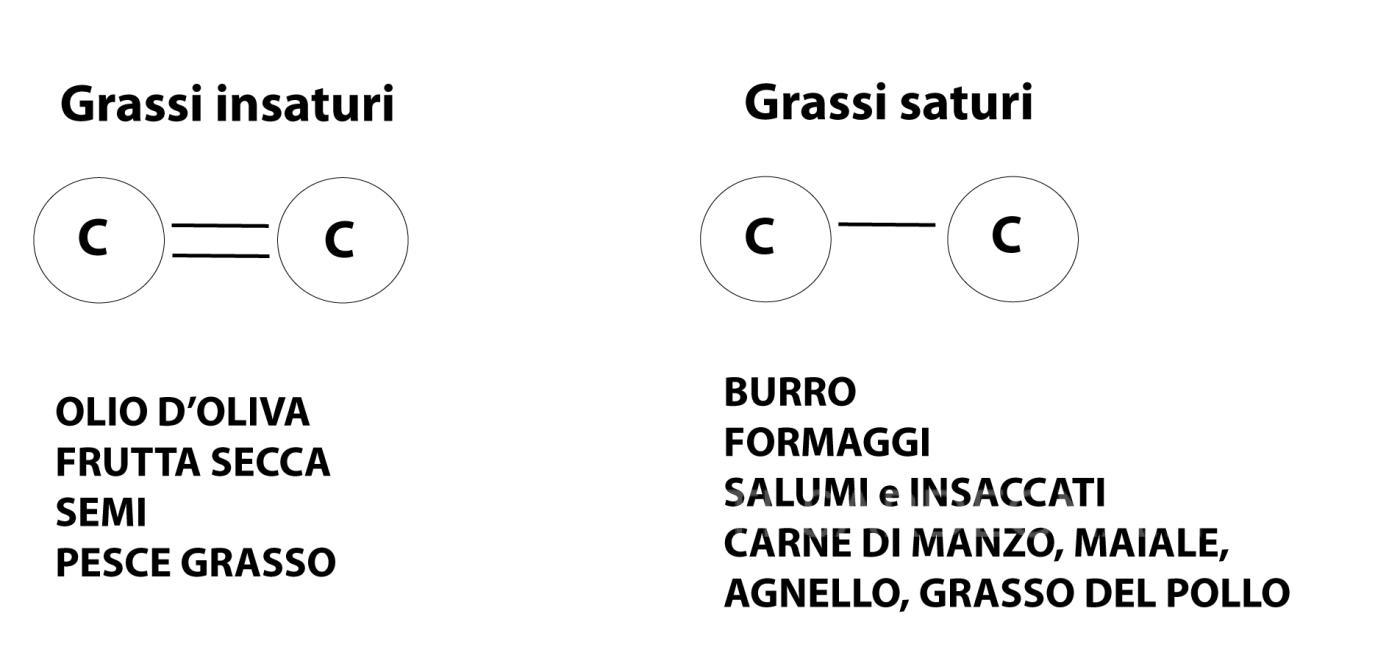

Grassi saturi e insaturi

- I grassi saturi sono quelli che hanno gli atomi di carbonio legati da un solo legame chimico

- I grassi insaturi sono quelli che hanno gli atomi di carbonio legati da due legami chimici

Monoinsaturi e polinsaturi

Gli acidi grassi insaturi si suddividono poi in due tipologie:

- grassi insaturi monoinsaturi – quando hanno un solo doppio legame di carbonio

- grassi insaturi polinsaturi – quando hanno più doppi legami di carbonio

Grassi solidi e liquidi

Gli acidi grassi saturi sono solitamente solidi, perché riescono facilmente ad assumere un impacchettamento ordinato.

- ESEMPIO – grasso saturo solido: la margarina

Gli acidi grassi insaturi sono solitamente liquidi, perché non riescono facilmente ad assumere un impacchettamento ordinato.

- ESEMPIO – grasso insaturo liquido: l’olio

Grassi buoni e cattivi

I grassi saturi sono prevalentemente di origine animale e sono più dannosi per il sistema cardiocircolatorio in quanto aumentano i livelli di colesterolo nel sangue.

I grassi insaturi sono prevalentemente di origine vegetale (presenti anche nel pesce) e non sono dannosi per la salute, anzi contribuiscono a regolare i livelli di colesterolo nel sangue.

- LEGGI ANCHE: Grassi buoni e grassi cattivi

Protidi

I protidi, o proteine, sono i composti organici più diffusi nelle cellule viventi.

La loro molecola è di grandi dimensioni ed è costituita da un composto quaternario costituito oltre che da carbonio, idrogeno e ossigeno, come nel caso dei glucidi e dei lipidi, anche di azoto oppure, talvolta, di sodio, potassio, ferro, magnesio o iodio.

Funzione plastica e di normalizzazione metabolica

La funzione principale dei protidi è plastica cioè sono essi il materiale principale di cui sono costituite le strutture cellulari; mentre, una funzione secondaria ma non meno importante è quella di normalizzazione metabolica. Sono infatti proteine gli enzimi (funzione di controllo); gli ormoni (funzione di regolazione) o l’emoglobina (funzione di trasporto).

Aminoacidi

Come detto le proteine sono molecole di grandi dimensioni costituite a loro volta da unità più piccole, dette aminoacidi.

Gli aminoacidi si combinano per formare le proteine attraverso il legame peptidico che si realizza con l’eliminazione di una molecola d’acqua. Viceversa la rottura delle proteine avviene per aggiunta di una molecola d’acqua.

Il processo di sintesi proteica avviene all’interno delle cellule, mentre quello di distruzione, detto anche idrolisi o digestione può avvenire sia all’interno che all’esterno della cellula. Questi processi ovviamente avvengono sotto l’azione catalizzatrice degli enzimi.

Solubilità

Gli aminoacidi, a differenza delle proteine, sono solubili in acqua. Questo perchè le loro ridotte dimensioni gli consentono di attraversare la membrana cellulare.

Identità di specie

L’importanza delle proteine oltre all’aspetto plastico e metabolico è legata anche all’identità specifica di un individuo o di una specie. Ciò significa che conoscere l’identità di una proteina che è presente all’interno di un organismo, molto spesso è un tratto distintivo unico di esso perchè le proteine dispongono di tale specificità.

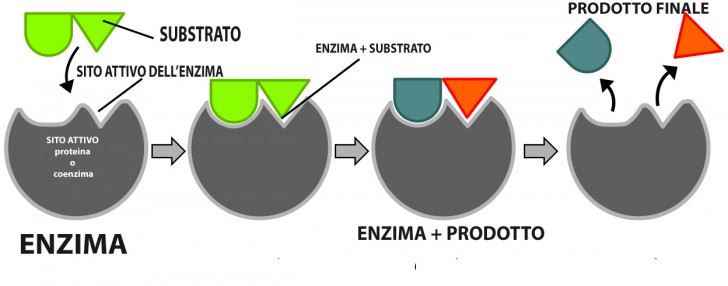

Enzimi

Ogni organismo è un sistema chimico vivente in cui le sostanze che lo compongono si modificano in continuazione. Le molecole dunque interagiscono continuamente tra loro, in un susseguirsi di processi di generazione, rigenerazione e distruzione delle sostanze: sono i cosiddetti processi metabolici.

- Processo metabolico: generazione, rigenerazione, distruzione delle sostanza

All’interno della cellula non esistono fonti di energia, come il calore, per lo svolgimento dei processi metabolici, che avrebbe effetti distruttivi sul protoplasma.

Per cui gli esseri viventi hanno risolto tale mancanza provvedendo ad assorbire il calore dall’esterno della cellula (reazioni endotermiche) e ad assegnare a speciali proteine, gli enzimi, il compito di abbassare l’energia di attivazione dei processi è il momento di massima richiesta energetica.

Un processo ha infatti tre fasi principali: una di attivazione, una di mantenimento e una di disattivazione o spegnimento. Di queste la prima, richiede una maggiore disponibilità di energia rispetto alla seconda e alla terza fase.

Gli enzimi sono dunque dei catalizzatori dei processi metabolici: sono agenti esterni che provvedono a velocizzare il processo senza farne parte direttamente. La presenza degli enzimi fa si che i processi avvengano a temperature più basse e più tollerabili dalla cellula.

Specificità degli enzimi

Gli enzimi hanno la caratteristica di essere specifici per ogni reazione. Ogni reazione ha dunque uno specifico enzima che “aiuta” quel processo e non altri. Non ha infatti le caratteristiche chimiche per essere compatibile con altri processi. La molecola della sostanza su cui agisce l’enzima si chiama substrato che può essere un liquido cellulare o un prodotto di scissione degli elementi.

Il prodotto finale risultato dall’interazione substrato + enzima è il prodotto finale che entra nelle cellule attraverso il sangue (in alcune cellule avviene un’ulteriore lavorazione che porta ad un’ulteriore scissione).

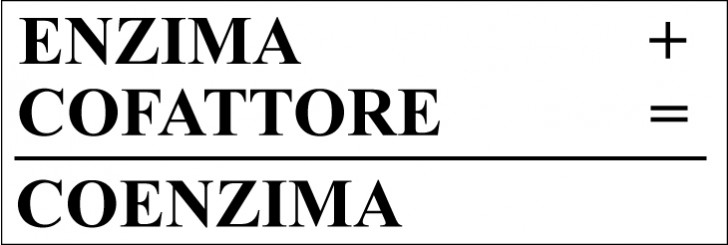

- L’area attiva dell’enzima deputata alla “cattura” del substrato non sempre è la porzione proteica dell’enzima, ma può essere anche quella non proteica, di natura organica (ad esempio il derivato di una vitamina) o minerale, che si chiama “cofattore“.

Cofattore + enzima = coenzima.

Vitamine

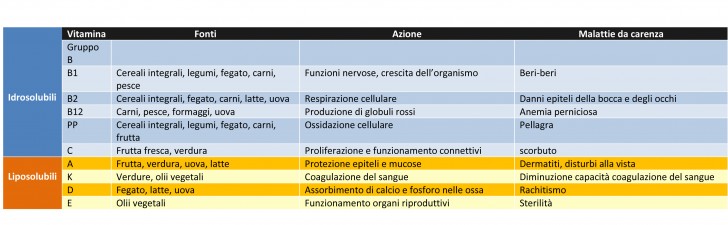

Le vitamine sono sostanze organiche di varia natura e più o meno complesse; ciascuna di esse ha una propria costituzione chimica ben definita e una propria attività specifica.

Non sono considerate delle sostanze nutritizie, in quanto non apportano materia che possa essere utilizzata direttamente nella costruzione dell’organismo, nè come sostanze energetiche, eppure sono indispensabili alla vita anche se in piccolissime quantità .

Le vitamine funzionano come catalizzatori e, sotto certi aspetti, sono simili agli enzimi. Le vitamine assicurano il normale svolgimento di svariate reazioni biologiche indispensabili per la sopravvivenza degli esseri viventi. Poichè molte vitamine non possono essere sintetizzate dagli organismi viventi, devono essere introdotte con l’alimentazione.

Quantità ridotte o eccessive di vitamine possono alterare certe funzioni fondamentali per la vita. Le vitamine hanno strutture complesse e generalmente vengono suddivise in due gruppi:

- le vitamine idrosolubili

- le vitamine liposolubili

Unità dei costituenti degli esseri viventi

Tutti gli esseri viventi, sia vegetali che animali, sono costituiti da:

- Acqua

- Sali minerali

- Glucidi

- Protidi

- Lipidi

- Enzimi

- Vitamine

- Acidi Nucleici

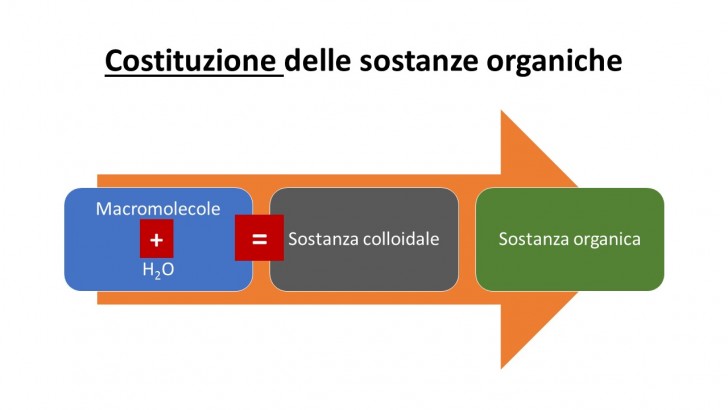

Le sostanze organiche sono spesso costituite da grosse molecole o da aggregati di molecole che danno con l’acqua delle soluzioni colloidali.

Le macromolecole allo stato colloidale rappresentano l’organizzazione fondamentale della materia vivente; questo stato di dispersione ha un ruolo fondamentale negli scambi e nelle reazioni che reggono la vita cellulare.

Differenze tra animali e vegetali

Tra gli organismi animali e vegetali ci sono alcune fondamentali differenze per quanto riguarda la composizione chimica.

-

Concentrazione di ioni sodio e potassio: gli animali contengono più sodio che potassio

-

Glucidi: alcuni glucidi, come l’amido e la cellulosa sono caratteristici dei vegetali, mentre il glicogeno è un glucide tipico degli animali

-

Specificità genetica assoluta: ciascun individuo di una determinata specie ha una propria individualità chimica dovuta al proprio patrimonio genetico (il DNA)

-

Proteine e DNA uguali: le unità fondamentali che costituiscono le proteine e il DNA sono sempre le stesse: una ventina di aminoacidi, cinque nucleotidi e pochi zuccheri caratteristici.

Questa profonda unità fisico-chimica, anche se nascosta da una prodigiosa diversità di forme, spiega perchè certi processi cellulari sono tanto simili sia negli esseri più semplici sia in quelli più complessi, animali e vegetali.

Praticamente quanto è vero per un batterio, è anche vero per una quercia o un elefante o una balena.

- LEGGI ANCHE: IL CARBONIO

- LEGGI ANCHE: IL CICLO DEL CARBONIO

- LEGGI ANCHE: GLUCIDI, PROTIDI E LIPIDI

Autore dell’articolo: Pierpaolo Spanu

Foto di copertina: National Cancer Institute on Unsplash