L’Età comunale è quel periodo del Medioevo, tra il 1000 e il 1300, in cui nascono e si sviluppano i “comuni”, ovvero l’aggregazione spontanea di persone che vivevano in uno stesso luogo e appartenevano ad una stessa classe sociale, generalmente quella dei mercanti e artigiani.

Il fenomeno dei Comuni nasce nell’Italia centro settentrionale intorno al Mille e poi si diffonde prima nella Germania centro-meridionale, quindi in Francia, nelle Fiandre e, tra il 1100 e il 1300 arriva, seppur con modalità diverse, arriva anche nella Penisola Iberica e in Inghilterra.

I Comuni rappresentano un tentativo di autonomia e, nei casi più felici, di indipendenza dai poteri centrali, che allora erano l’Impero, il Papato e i grandi feudatari. In Italia, queste nuove forme amministrative che estendono il potere politico anche ai ceti subalterni all’aristocrazia, entrarono in crisi già agli inizi del 1100, quando cedettero gradualmente il passo alle varie signoria cittadina.

LE PREMESSE ALLA NASCITA DEI COMUNI

- Il fattore demografico

Nell’anno Mille in Europa si ebbe un ritorno alla pacifica convivenza e alla prosperità che fece da sostegno all’incremento demografico. Dopo il lungo periodo delle invasioni barbariche che avevano provocato la fuga delle genti nelle campagne per scampare alle persecuzioni e alle sottomissioni, il processo di integrazione, tra indigeni e nuovi arrivati, si era ormai compiuto. Tale condizione spinse nuovamente le persone a riaggregarsi e a ritrovarsi per cooperare, sia per rispondere ad una nuova esigenza di socialità, sia perché attraverso la collaborazione con gli altri era possibile realizzare migliori guadagni dal proprio lavoro e usufruire di una protezione sociale interna e dalle minacce esterne.

- LEGGI ANCHE: L’ALTO MEDIOEVO

Nell’anno Mille dunque la città tornò ad essere il pungolo al progresso civile. All’interno delle sue mura ricominciarono a concentrarsi diverse tipologie di soggetti appartenenti a varie classi sociali, ma tutte rimaste subalterne alla grande aristocrazia feudale, al potere ecclesiastico e all’Imperatore. Nei Comune vi erano pertanto:

- i contadini esclusi dalla mano d’opera agricola;

- i piccoli feudatari che tentano fortuna lontano dal giogo dei grandi feudatari;

- i mercanti che nelle piazze e nelle strade cittadine possono allestire le proprie rivendite usufruendo di una maggiore concentrazione di potenziali clienti;

- gli artigiani che aprono laboratori dove la richiesta dei loro manufatti è maggiore che nelle desolate campagne;

- gli uomini di “cultura”, come medici, giudici e notai che prestano le loro competenze di studio a una società più articolata ed esigente di quella contadina.

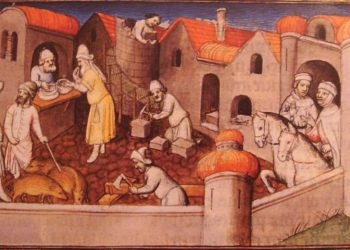

NASCE IL BORGO E NASCONO I BORGHESI

Sebbene a rifondare o a fondare le città vi siano sempre ricchi feudatari, dentro di esse trovarono spazio vitale quei rappresentanti di classi sociali intermedie tra i servi e i grandi feudatari, in grado di produrre un guadagno non dallo sfruttamento della proprietà terriera, ma dalla loro prestazione lavorativa. Essi diventavano così gli abitanti del “borgo”, ovvero quelli che poi saranno nominate “borghesi”, per distinguerli dagli “aristocratici” i ricchi proprietari di terre e appartenenti di casta alla classe superiore (in questa categoria sono da comprendere anche gli alti gradi della nomenclatura ecclesiastica, come i vescovi) e dai “servi”, a cui appartengono le persone sottoposte definitivamente ad una vita di subalternità senza possibilità di riscatto e che rimanevano in campagna a disposizione dei grandi feudatari, fornendo la loro mano d’opera in cambio di cibo e protezione.

Le tre classi sociali durante l’Età comunale erano dunque:

- l’Aristocrazia, proprietaria dei grandi feudi di campagna che esercitavano il controllo del territorio su mandato dell’Imperatore o della Chiesa (quest’ultima delegava la mansione di controllo economico, culturale e politico, ai Vescovi);

- la Borghesia, costituita dagli abitanti dei Comuni, i “borghi”. Costoro vivevano vendendo i loro servizi di mercanti e di uomini di cultura e acquisendo potere economico attraverso l’arricchimento di denaro (bene mobile), costituivano un contrappeso politico agli aristocratici con cui emerse gradualmente un conflitto per il dominio del potere;

- i Servi, costituiti dai più poveri delle società, sia feudale/aristocratica che comunale/borghese. Si trattava di persone escluse dal godimento di beni, sia immobiliari che mobiliari, costretti per questo a vivere in condizioni di disagio e subalternità sia in città che in campagna.

![]()

IL COMUNE E LA PRESA DI COSCIENZA DEL POTERE DI CLASSE (BORGHESE)

Finita una prima fase embrionale della ricomposizione delle città nell’anno Mille, si entra nel secolo successivo con la presa di coscienza delle genti che vi abitano, le quali, comprendono una volta di più che unendosi possono fare peso specifico sia a livello economico che, soprattutto politico, nei confronti dello strapotere aristocratico: l’obiettivo è svincolarsi dalle autorità feudali e imperiali. Nasce così il “Comune”, ovvero un organismo politico autonomo che rappresenta i cittadini, ovvero gli abitanti di una stessa città. Il Comune riprende per certi versi le fattezze dell’antica città-stato greca perché all’autonomia economica si affiancano lo sviluppo di magistrature e leggi proprie che diventano identitarie e lo distinguono dagli altri.

L’ARISTOCRAZIA MANTENNE IL POTERE

Tuttavia, il regime di autonomia dei Comuni non sfociò mai nell’indipendenza assoluta in quanto i vincoli di proprietà dei feudatari e i controlli della massima autorità (re o imperatore), erano perfettamente operativi: i membri delle famiglie aristocratiche entravano spesso nei luoghi di produzione e amministrazione delle leggi nonché nei gangli economici della città.

I COMUNI SI DIFFUSERO MENO AL SUD

I Comuni ebbero maggior possibilità di formarsi e rendersi indipendenti tra i centri dell’Italia settentrionale e delle Fiandre, perché per i poteri centrali (l’Imperatore), queste zone appartenevano a territori periferici ed era difficile controllarli. Nell’Italia meridionale invece il potere centrale (Chiesa, grandi feudatari, Normanni) riuscì a mantenere il controllo politico dei territori e questo smorzò i tentativi di autonomismo e indipendenza delle città. Non a caso, sul fronte marinaresco, Amalfi e Gaeta furono le prime Repubbliche Marinare che persero l’indipendenza.

- La figura del Vescovo

Una delle figure cardine per la nascita del Comune era quella di un rappresentante che fosse sia un capo spirituale che un’autorità politica riconosciuta a priori. Tale figura non poteva che corrispondere a quella del “vescovo” che divenne il collante di riferimento per l’aggregazione cittadina. Ad esso si chiedevano legittimazione e protezione.

LE ISTITUZIONI

Un ulteriore passo verso l’autonomia i Comuni lo compirono con la nascita delle istituzioni di rappresentanza come il Parlamento, il Consiglio Maggiore e il Consiglio Minore, nonché del “Console”. Si trattò dei primi rudimentali gangli di rappresentanza verticistica che chi accumulava potere economico esigeva di avere per amministrare meglio le ricchezze e tutelarle sia dalla concorrenza interna che dalle ruberie di genti straniere.

Il Parlamento – Il Parlamento comunale nel Medioevo era detto l’ “Arengo” (dal germanico “hring” che voleva dire “cerchio”, “anello”, “circolo”, “assemblea”, “riunione”) e fu la prima istituzione aggregante della cittadinanza per organizzare azioni di insorgenza contro il potere dei feudatari. Il Parlamento rimase poi in vita quando sorsero le istituzioni di Console, di Consiglio Maggiore e di Consiglio Minore, ma non ebbe mai un potere elettivo.

Il Console – Era il “governatore” della città, ovvero un magistrato scelto tra i membri del Consiglio Maggiore o Minore, che aveva la funzione di “capo del consiglio” e in un primissimo tempo era il rappresentante politico del vescovo. Come estrazione sociale proveniva dalle classi nobiliari; poteva essere più di uno (in una stessa città se ne potevano contare fino a 24, come fu il caso di Milano) perché si occupava di uno specifico settore della vita pubblica, a seconda delle caratteristiche della città: a Pisa ad esempio vi era il “Console del Mare” che sovraintendeva ai rapporti tra padroni delle navi e mercanti; a Perugia c’era il “Console delle Arti” la cui giurisdizione ricadeva sulle corporazioni di artigiani e mercanti…etc-

La carica del Console era annuale. Egli aveva incarichi di comando militare in caso di guerra e di mantenimento dell’ordine pubblico interno. La figura del Console sorse in quasi tutte le città dell’Italia comunale tra la fine del XI° secolo e l’inizio del XII°, quando venne soppiantata. introno al 1150. da nuove istituzioni, tra cui il Priore, il Podestà e poi la Signoria.

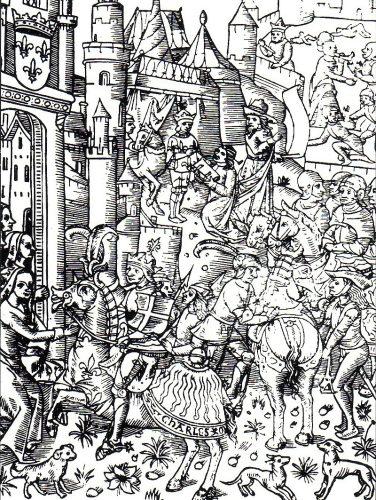

Il Consiglio Maggiore – Il Consiglio Maggiore era una assemblea di cittadini a cui potevano partecipare anche alcune centinaia di persone, provenienti da vari i ceti sociali, purché avessero potere economico all’interno della città e quindi potevano avere diritti politici riconosciuti, come mercanti, banchieri, artigiani, notai, giudici, letterati e anche membri delle famiglie feudali. A queste riunioni erano esclusi i cittadini più poveri.

I compiti del Consiglio Maggiore erano molto vasti: emanava la legislazione ordinaria, dichiarava guerra o decretava la pace in caso di conflitto con altri Stati, stabiliva le relazioni esterne ed infine emanava lo Statuto cittadino, cioè aveva potere costituente.

Il Consiglio Maggiore aveva diverse denominazioni a seconda delle città, come ad esempio il Consiglio dei Trecento (Treviso) o il Maggior Consiglio (Venezia) e le sedi erano i palazzi delle autorità, come ad esempio Palazzo Vecchio a Firenze.

Il Consiglio Minore – Il Consiglio Minore rappresentava un distaccamento di quello Maggiore e ad esso vi partecipava una cerchia più ristretta di cittadini (qualche decina). Il peso specifico della loro consulenza al Console era superiore al Consiglio Maggiore. Il Consiglio Minore era denominato anche Consiglio di Credenza o Senato perché solitamente era composto dai capi delle famiglie più influenti della città e la sua funzione era specificamente quella di controllare l’operato del Console.

L’ASCESA BORGHESE E L’ISTITUZIONE DEL PODESTA’

Le continue discordie tra aristocratici e borghesi portarono i membri del Consiglio Minore a cercare un’altra figura di rappresentanza che potesse essere “terza” rispetto ai rapporti sociali ed economici con la cittadinanza locale. Questa figura venne individuata nel “podestà” che tra il 1200 e il 1300 sostituì quella del “console”.

In pratica si trattava di un “curatore forestiero” , ovvero di un “rappresentante del potere esecutivo” scelto non tra i cittadini del posto ma tra quelli di un’altra città, così da avere una maggiore garanzia di “terzietà“.

Il “Podestà” dal latino “potestatem”, da cui poi deriverà la parola “potis”, ovvero il ‘signore’, aveva come il console un incarico variabile da un minimo di un semestre a un massimo di due anni; proveniva anch’egli dalle famiglie nobiliari o di alta borghesia, ma poteva anche essere un giurista o un alto funzionario militare che si faceva coadiuvare nel suo esercizio di potere giudiziario da uno staff di notai, giudici e militari pagato a sue spese. La figura del potestà nacque anche per rispondere alle esigenze di “mercato” della borghesia, la quale si spinse ad allargare i propri commerci anche fuori dalla città di origine e la figura del potestà poteva essere un ponte diplomatico in grado di facilitare le nuove relazioni con altre realtà e altri mercati.

LE CORPORAZIONI

Intorno al 1050 sorgono in Italia le Corporazioni delle Arti e dei Mestieri che erano delle associazioni di lavoratori (medici, avvocati, banchieri, mercanti, artigiani) le quali avevano i seguenti compiti:

- rappresentare politicamente le istanze dei soci;

- regolare la produzione;

- curare la qualità dei prodotti;

- impedire la concorrenza;

- fissare i prezzi;

- fissare i salari e le ore di lavoro degli eventuali operai.

Per entrare in una corporazione era necessario seguire la trafila formativa e curricolare che consisteva nell’esordio come garzone/apprendista, lavorando gratuitamente per un padrone/maestro; poi diventare compagno/socio e assistere il padrone partecipando agli utili; quindi diventare maestro/padrone dell’azienda.

Le Corporazioni, dette in francese anche “Gilde”, esistevano in molte città non solo italiane ma anche del resto del continente europeo.

Il termine “corporazione” è stato coniato nel ‘700 quando le si voleva abolire. Il nome originale era infatti “corpi di mestieri” che già esistevano nell’Antica Roma ai tempi di Diocleziano dove vennero consentite le corporazioni ereditarie con lo scopo di mantenere una certa stabilità sociale alla luce del disfacimento dell’Impero.

In epoca medievale invece le Corporazioni raggiunsero alcuni picchi di importanza politica diventando perno di numerose azioni da parte della classe dirigente, come fu il caso del Corpo dei Notai. In altri settori invece la loro azione rimase influente perché la capacità di reddito non faceva peso specifico sulla realtà politica del momento.

L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

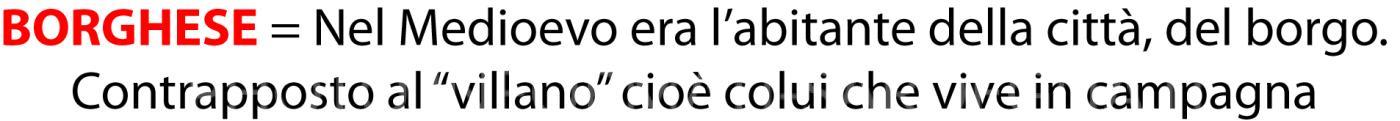

La convivenza tra Comuni non era pacifica. La concorrenza in settori commerciali, la contiguità territoriale di risorse idriche (ad esempio un fiume, un lago, uno sbocco al mare) a cui avevano contemporaneo accesso e le esigenze di espandere gli spazi di influenza, furono alla base dei numerosi conflitti tra Comuni. Inoltre, il rapporto con i grandi feudatari che vivevano nelle campagne era spesso in conflitto anche per un risentimento di classe. Tutto ciò faceva sì che le città per sopravvivere dovevano avere un corpo militare con cui difendersi o attaccare.

I Comuni a differenza dei grandi feudatari avevano i loro corpi militari costituiti prevalentemente di fanti, quindi cittadini a piedi; mentre i grandi feudatari potevano disporre della cavalleria. I primi potevano contare sulla forza del numero di tanti soldati improvvisati; i secondi sulla forza di pochi cavalieri abili e addestrati.

LA DIVARICAZIONE DELL’ITALIA ALLE ORIGINI DEI COMUNI

La nascita e la diffusione dei Comuni fu maggiore nei territori dell’Italia centro-settentrionale rispetto al resto della penisola. Ciò fu dovuto ai seguenti fattori:

- il centro-nord era sotto la giurisdizione dell’imperatore tedesco che mal riusciva a controllare regioni così periferiche. Questo favorì lo sviluppo di realtà autonomistiche via via sempre più indipendenti;

- in queste regioni d’Italia esistevano ancora solide identità cittadine nate in epoca romana che, con la ripresa del processo di urbanizzazione, si trasformarono in vere e proprie “piccole patrie” ;

- al Sud Normanni e grandi feudatari disponevano di una capacità di controllo militare dei territori superiore all’imperatore tedesco e questo soffocava ogni tentativo autonomistico.

Questa differente situazione geopolitica tra nord e sud d’Italia fu alla radice di una prima disgregazione identitaria e territoriale della Penisola che si trascinerà, sommandosi a successivi fattori, per tutta la sua storia fino alla contemporaneità.