I Giudicati Sardi rappresentano un’esperienza politica unica nel panorama medievale europeo. Nati tra il IX e il X secolo, questi stati indipendenti della Sardegna medievale si svilupparono in risposta al declino del potere bizantino e alla necessità di difendere l’isola dalle incursioni esterne. A differenza del feudalesimo, i giudicati si caratterizzarono per una forte autonomia territoriale, un’amministrazione centralizzata e una struttura sociale articolata, dando vita a una forma di governo profondamente radicata nella cultura locale. Comprendere la storia dei Giudicati Sardi significa esplorare una delle pagine più affascinanti e originali del Medioevo sardo.

L’Era dei Giudicati in Sardegna è il periodo storico compreso tra la fine del dominio bizantino e l’inizio del controllo aragonese-spagnolo, ovvero dal 1000 al 1420.

Cartina dei giudicati sardi dal 1000 al 1300 – Fonte: MapMaster

Siamo nel pieno del Medioevo, quando la conquista araba della Sicilia isola definitivamente la Sardegna dall’Impero bizantino. In questo contesto, l’isola entra in una fase di relativa autonomia politico-amministrativa, che precede nuove ondate di conquista da parte di Pisa, Genova, Aragona e infine della Spagna.

Durante questa fase, i sardi riorganizzano i propri territori: da un lato recuperano elementi dell’antica organizzazione nuragica, dall’altro adattano le strutture bizantine alle nuove esigenze difensive. Questa ristrutturazione interna nasce per rispondere con efficacia alla minaccia saracena, che dopo aver preso la Sicilia mira anche alla Sardegna.

Approfondimento consigliato: Arabi in Sardegna

La Sardegna, tuttavia, non cadrà mai sotto il dominio arabo-musulmano. Le incursioni saracene si limitano a saccheggi sulle coste (Caralis, Sulcis, Gallura, Oristano), ma non degenerano mai in una vera e propria occupazione stabile.

Nel frattempo, mentre i rapporti con Bisanzio si affievoliscono, la Chiesa romana riprende gradualmente la sua influenza sull’isola. Le regioni settentrionali, come Gallura, Anglona e Logudoro, grazie alla vicinanza con Corsica e Toscana, subiscono le prime influenze carolinge, pisane e genovesi.

L’età giudicale rappresenta dunque un raro esempio di indipendenza sarda. In un’epoca di transizione e instabilità in tutta Europa, la Sardegna riesce per un certo periodo a mantenere una forma di autogoverno, evitando il pieno controllo da parte di potenze esterne.

Tuttavia, il periodo non fu privo di conflitti interni. I quattro giudicati, nati da una matrice aristocratica e bizantina comune, si evolvono in entità autonome, entrando spesso in competizione per il potere, i confini e il prestigio.

Il ciclo storico si conclude ufficialmente nel 1420, con la caduta del Giudicato di Arborea, l’ultimo a resistere, che passa sotto il controllo della Corona d’Aragona.

Già prima di questa data, però, le ingerenze esterne (Pisa, Genova, il Papato) avevano progressivamente indebolito l’equilibrio dei giudicati, contribuendo alla loro frammentazione politica e culturale.

🏰 I quattro giudicati della Sardegna

Durante l’età giudicale, la Sardegna era suddivisa in quattro stati indipendenti, ciascuno guidato da un giudice (iudex) con poteri simili a quelli di un re:

Giudicato di Caralis – Capitale: Santa Igia

Giudicato di Torres (o Logudoro) – Capitale: Ardara

Giudicato di Arborea – Capitale: Oristano

Giudicato di Gallura – Capitale: Civita (Olbia)

Giudicati sardi

1000 – 1420

📖 Indice degli argomenti

- 🔹 La conquista araba della Sicilia e l’isolamento della Sardegna

- 🔹 Allontanamento da Bisanzio e rientro della Sardegna nell’orbita occidentale

- 🔹 L’organizzazione politica della Sardegna giudicale

- 🔹 I Regni giudicali

- 🔹 La società giudicale

- 🔹 Specificità dei giudicati sardi

- 🔹 Giudicati sardi e feudalesimo europeo

- 🔹 Glossario dell’era giudicale

1) Giudicati Sardi

La conquista araba della Sicilia

e l’isolamento della Sardegna

🏺 I Bizantini in Sardegna

Nel 534 d.C., la Sardegna fu sottratta al dominio dei Vandali grazie all’intervento dell’Impero Bizantino, che ne assunse il controllo stabile per circa due secoli. Durante questo lungo periodo, nonostante l’isola fosse considerata una terra periferica, l’influenza bizantina riuscì a lasciare un segno profondo nella cultura e nella struttura politica locale.

Approfondimento consigliato: Impero bizantino

L’Impero Romano d’Oriente, legittimo erede dell’antica Roma, nel VII secolo raggiunse la massima espansione nel Mediterraneo occidentale. Il dominio bizantino si estendeva ben oltre l’Italia meridionale: superò lo Stretto di Gibilterra e arrivò fino alle coste dell’attuale Marocco e Portogallo. Oltre al Nord Africa, furono poste sotto controllo anche molte delle principali isole mediterranee: Cipro, Creta, Sicilia, Sardegna e le Baleari.

🗺️ Il Mediterraneo bizantino (VI–VII secolo)

Durante i secoli VI e VII, l’Impero Bizantino estende il proprio controllo su gran parte del Mediterraneo occidentale. Dopo la riconquista della Sardegna nel 534 dai Vandali, l’impero raggiunge la massima espansione nel 602. Le isole maggiori – Cipro, Creta, Sicilia, Sardegna e le Baleari – diventano presidi strategici del potere imperiale.

📅 Cronologia essenziale

- 534: Riconquista della Sardegna dai Vandali

- 602: Massima espansione dell’Impero Bizantino nel Mediterraneo

🌊 L’espansione araba nel Mediterraneo e la crisi del potere bizantino

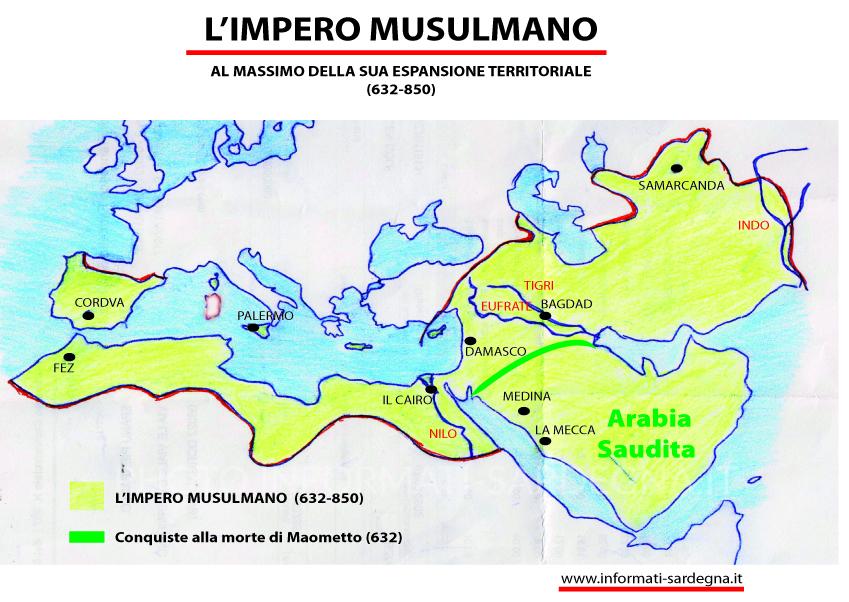

A mettere in crisi il predominio bizantino nel Mediterraneo fu l’avvento dell’Islam e l’ascesa del potere arabo. Tra il 622 e il 740 d.C., le popolazioni arabe passarono da realtà regionali, circoscritte alla penisola arabica, a veri e propri imperi coloniali capaci di scalzare ogni potere preesistente.

In meno di un secolo, il nuovo impero arabo-musulmano si estese rapidamente lungo le coste del Nord Africa, conquistando territori chiave e assumendo un ruolo dominante nelle rotte del Mediterraneo. Le grandi isole – come Cipro, Creta, Sicilia e le Baleari – furono coinvolte in questa espansione.

A differenza dei Bizantini, però, gli Arabi non riuscirono a penetrare nella penisola italiana, dove l’influenza bizantina e longobarda resisteva ancora. In compenso, conquistarono l’intera penisola iberica, arrivando fino alle pendici dei Pirenei.

- Approfondimento consigliato: L’Impero musulmano

🌍 L’espansione araba nel Mediterraneo

- Periodo storico: 622 – 740 d.C.

- Origine: Penisola Arabica

- Religione fondante: Islam (proclamato da Maometto nel 622)

- Strategia: Espansione militare e religiosa, con conquista di territori costieri e insulari

- Aree conquistate: Nord Africa (Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco), Spagna (Al-Andalus), Sicilia, Baleari

- Confini massimi: Fino ai Pirenei, soglia del mondo franco

- Effetti sul Mediterraneo: Riduzione del potere bizantino a Oriente; isolamento strategico della Sardegna

⚔️ Gli Arabi in Sardegna: incursioni senza conquista

A differenza di quanto avvenne in Sicilia e nella penisola iberica, gli Arabi non riuscirono mai a conquistare completamente la Sardegna. Tuttavia, durante tutto il Medioevo si registrarono incursioni e tentativi di invasione, soprattutto lungo le coste.

La prima spedizione araba documentata risale al 705 d.C., quando una flotta partita dall’Egitto attaccò le coste dell’isola di Sant’Antioco. Si trattò di un’incursione marittima che colpì un territorio ancora sotto il controllo dell’Impero Bizantino.

Alcuni storici riportano che, dopo la conquista della Spagna nel 700, gli Arabi tentarono di espandere la loro influenza anche sulla Sardegna, compiendo ulteriori scorrerie lungo le coste. Tuttavia, non riuscirono mai a stabilirsi in maniera stabile sull’isola né a dar vita a un controllo amministrativo o politico duraturo.

La Sardegna, pur essendo vulnerabile sul fronte costiero, resistette all’occupazione permanente araba, mantenendo la propria autonomia interna, almeno fino alla nascita dei Giudicati.

🕌 Gli Arabi in Sicilia e le conseguenze per la Sardegna

Nel 827 d.C., gli Arabi, dopo aver consolidato il proprio dominio su gran parte dell’Africa mediterranea, sbarcarono in Sicilia, precisamente nella zona di Marsala. Da quel momento ebbe inizio un lungo processo di conquista dell’isola, che si concluse quasi ottant’anni dopo, nel 902, con la completa occupazione del territorio.

La presa della Sicilia rappresentò un evento cruciale per gli equilibri del Mediterraneo. Per la Sardegna, significò un totale isolamento da Bisanzio, che fino a quel momento aveva mantenuto un ruolo di controllo e difesa sull’isola. Venuta meno la protezione imperiale, i Sardi si trovarono costretti a provvedere autonomamente alla propria difesa contro le incursioni straniere, in particolare contro i continui attacchi saraceni provenienti dal mare.

Questo mutamento politico e militare sarà uno dei fattori decisivi che porterà, nel giro di qualche decennio, alla nascita dei Giudicati sardi come forma di autogoverno locale.

🛡️ L’inizio dell’autonomia sarda: la “debisantizzazione”

Con la conquista araba della Sicilia e l’interruzione dei collegamenti con Costantinopoli, la Sardegna si scollegò progressivamente da Bisanzio. Questo isolamento forzato segnò l’inizio di un lungo processo di autonomia culturale, politica e istituzionale dall’Impero romano d’Oriente.

Privata della protezione e del controllo bizantino, l’isola si trovò costretta a gestire da sola la propria sicurezza e amministrazione. In questo contesto, le autorità locali – inizialmente semplici funzionari imperiali inviati da Bisanzio – assunsero gradualmente un ruolo sempre più indipendente.

Nel corso del tempo, questi funzionari divennero sovrani di fatto, dando origine ai primi embrioni dei futuri Giudicati. L’affrancamento dall’autorità imperiale fu dunque un passaggio fondamentale verso la formazione di uno stato sardo autonomo, in grado di organizzarsi secondo esigenze interne.

📜 La debisantizzazione della Sardegna

- Periodo: Tra l’827 (conquista araba della Sicilia) e il X secolo

- Evento scatenante: Isolamento dell’isola dai collegamenti con Bisanzio

- Conseguenza politica: Gli ex funzionari bizantini si trasformano in autorità indipendenti

- Conseguenza culturale: Progressivo allontanamento dalla liturgia greca e dall’apparato orientale

- Effetto strutturale: Nascita delle prime forme di autogoverno che porteranno ai Giudicati

- Significato: La Sardegna avvia un percorso autonomo che sfocerà nella creazione di stati locali sovrani

🛡️ La Sardegna come confine meridionale dell’Europa cristiana

Un importante segnale della crescente autonomia della Sardegna dall’Impero bizantino si ebbe nell’838 d.C., quando una spedizione militare franca attraversò il Mediterraneo dalla Corsica verso le coste del Nord Africa.

A guidare l’operazione fu il conte Bonifacio, su mandato dell’imperatore franco. La spedizione si appoggiò alla Sardegna come base logistica, senza alcuna autorizzazione da parte di Bisanzio. Questo episodio dimostrò chiaramente che l’isola era ormai fuori dal controllo bizantino e doveva fare affidamento solo su se stessa per difendersi dagli assalti arabi.

L’impiego strategico della Sardegna come testa di ponte verso l’Africa fu visto come un gesto di solidarietà “anti-araba”, ma anche come un riconoscimento geopolitico. L’isola iniziava ad assumere un nuovo ruolo: quello di confine meridionale dell’Europa cristiana, non più semplice provincia imperiale, ma punto avanzato di resistenza e di appoggio per le potenze occidentali.

2) Giudicati Sardi

Allontanamento da Bisanzio

e rientro della Sardegna

nell’orbita occidentale

🏛️ Il ritorno dell’arconte bizantino in Sardegna

Nel tentativo di mantenere il controllo sull’isola, Bisanzio reintrodusse la figura dell’arconte, il governatore imperiale. La sede principale di questo funzionario fu inizialmente Cagliari, ma in seguito vennero istituiti altri presidi in punti strategici come Tharros, Turris (Porto Torres) e Civita (Olbia).

La scelta di rafforzare la presenza amministrativa imperiale era legata al timore che gli Arabi potessero tentare la conquista della Sardegna, proprio come accaduto con la Sicilia e le altre isole del Mediterraneo.

✝️ Il Papato reintroduce la liturgia cattolica

Nel frattempo, mentre il legame con Bisanzio si indeboliva, la Chiesa di Roma tornava a interessarsi attivamente alla Sardegna. Il Papato iniziò a reintrodurre la liturgia cattolica latina, sostituendo progressivamente quella greco-bizantina. Questo processo segnò anche un cambiamento culturale profondo, riportando l’isola nell’orbita religiosa e politica dell’Occidente.

🤝 Nuovi rapporti tra Sardegna e Roma

I contatti tra la Sardegna e Roma, mai del tutto interrotti neppure sotto il dominio bizantino, si intensificarono tra l’VIII e il IX secolo. Un episodio emblematico fu la richiesta di Papa Leone IV, che nell’851 domandò ai giudici sardi l’invio di un contingente militare e una fornitura di lana marina. Un gesto che attestava la collaborazione militare e commerciale tra l’isola e la Santa Sede.

💍 Matrimoni incestuosi e rottura con l’Impero

Un ulteriore segnale della rottura con Bisanzio fu rappresentato dalla trasmissione ereditaria del potere all’interno delle famiglie aristocratiche locali. Questo modello familistico, in contrasto con la prassi bizantina, prevedeva il passaggio del potere da una generazione all’altra, spesso senza coinvolgimento esterno.

Tale sistema si rafforzò anche attraverso i matrimoni tra consanguinei, pratica che venne apertamente condannata da Papa Nicolò I nel 864. Questo costume, però, serviva a preservare la continuità dinastica all’interno delle famiglie dominanti.

🏰 Dal potere imperiale all’aristocrazia locale

Con il progressivo ritiro dell’autorità bizantina e la perdita del controllo diretto sull’isola, il potere passò nelle mani di dinastie aristocratiche autoctone. Famiglie che si erano radicate nel territorio iniziarono a governare in modo autonomo, dando origine alla struttura giudicale.

Questa trasformazione non fu esclusiva della Sardegna: fenomeni simili si verificarono anche in altre ex province bizantine d’Occidente, come Venezia e Napoli, che seguirono percorsi simili di affrancamento e autonomia.

🏛️ Dal dominio bizantino ai poteri locali

- Periodo di transizione: VIII – IX secolo

- Contesto: Fine dei collegamenti con Bisanzio e isolamento politico della Sardegna

- Azioni di Bisanzio: Reintroduzione della figura dell’arconte per mantenere il controllo

- Intervento del Papato: Ritorno della liturgia cattolica latina e intensificazione dei rapporti con Roma

- Segni di autonomia: Richieste dirette del Papa ai giudici sardi (es. Leone IV, 851)

- Trasformazione interna: Passaggio del potere da funzionari imperiali a famiglie aristocratiche locali

- Pratiche familiari: Trasmissione ereditaria del potere e matrimoni tra consanguinei

- Conseguenza: Nascita di un sistema politico indipendente che porterà alla formazione dei Giudicati

👑 Un’unica origine dinastica per i quattro Giudicati

Secondo diverse fonti storiche, i quattro giudicati della Sardegna – Caralis, Torres, Arborea e Gallura – avrebbero avuto un unico ceppo originario. Tutti e quattro, infatti, sarebbero nati da una stessa dinastia aristocratica locale: quella dei Lacon-Gunale di Caralis.

Questa famiglia, secondo alcuni studiosi, rappresentava la fusione tra l’eredità bizantina e l’aristocrazia autoctona sarda. Una volta che il potere imperiale si indebolì, i discendenti di questa stirpe iniziarono a governare le varie aree dell’isola, dando origine ai quattro regni indipendenti dell’epoca giudicale.

Per garantire la continuità dinastica all’interno dello stesso ramo familiare, fu largamente praticata la consuetudine dei matrimoni tra consanguinei, già precedentemente criticata dal papato, ma considerata strategica per mantenere la legittimità del potere.

Tra i sostenitori di questa tesi vi è anche il medievalista sardo Francesco Ciusa Romagna, che ha sottolineato il ruolo della famiglia Lacon-Gunale come punto di partenza della successiva frammentazione politica in giudicati.

- Leggi anche: Lacon-Gunale, la famiglia aristocratica sarda

Tra l’800 e il 1100

la Sardegna contava

circa 300.000 abitanti

3) Giudicati Sardi

L’organizzazione politica

della Sardegna giudicale

🏛️ Le specificità politiche dei Giudicati sardi

L’organizzazione politica dei Giudicati sardi presentava caratteristiche originali, non del tutto assimilabili al feudalesimo europeo coevo. Si trattava infatti di sistemi istituzionali autonomi, con tratti che li rendevano unici nel panorama medievale.

A differenza dei feudi europei, dove il potere era concesso dal re a nobili vassalli e trasmesso ereditariamente in modo privatistico, i Giudicati sardi erano monarchie elettive semi-ereditarie. Il sovrano, chiamato giudice (iudex), veniva scelto all’interno di una famiglia aristocratica, ma la sua nomina doveva essere ratificata dal parlamento locale, la Corona de Logu.

Da un punto di vista istituzionale, questo sistema può essere considerato un preludio agli Stati nazionali moderni, con elementi di autogoverno, controllo parlamentare e distinzione tra patrimonio pubblico e privato.

👑 La successione: prima gli uomini, poi le donne

La trasmissione del potere all’interno dei Giudicati seguiva una linea ereditaria maschile, ma con la possibilità di passaggio alla discendenza femminile in assenza di eredi maschi diretti. Questo meccanismo garantiva una certa continuità dinastica, senza però trasformare il potere in un diritto assoluto.

Il sistema giudicale, pur fortemente aristocratico, manteneva un certo grado di flessibilità e legittimazione pubblica, che lo distingueva dai modelli di monarchia patrimoniale tipici del feudalesimo europeo.

- Leggi anche: Differenza tra feudalesimo europeo e giudicati sardi

⚖️ Tabella comparativa – Giudicati sardi vs Feudalesimo europeo

| Caratteristiche | Giudicati sardi | Feudalesimo europeo |

|---|---|---|

| Tipo di governo | Monarchia elettiva semi-ereditaria | Monarchia assoluta patrimoniale |

| Figura sovrana | Giudice (iudex) | Re (per diritto divino o ereditarietà) |

| Approvazione popolare | Richiesta tramite la Corona de Logu | Non necessaria |

| Successione | Primato maschile, apertura al ramo femminile | Ereditaria maschile per diritto feudale |

| Gestione del territorio | Distinzione tra beni pubblici e privati | Feudi personali, concessi dal re ai vassalli |

| Controllo amministrativo | Decentrato, tramite Curatorie | Gerarchico e centralizzato |

🏛️ La Corona de Logu: il parlamento dei Giudicati sardi

Al vertice del potere nei Giudicati sardi si trovava il Giudice (iudex), sovrano eletto secondo le disposizioni lasciate dal suo predecessore. Tuttavia, l’attribuzione formale dell’incarico non era automatica: doveva essere ratificata dalla Corona de Logu, ovvero il parlamento giudicale, formato dai rappresentanti delle Curatorie, le suddivisioni amministrative del territorio.

⚖️ Separazione tra beni pubblici e beni privati

Uno degli aspetti più avanzati dell’organizzazione giudicale era la netta distinzione tra il patrimonio personale del Giudice e i beni pubblici. Il giudice non era proprietario assoluto del territorio, ma agiva come curatore della cosa pubblica: gestiva terre, imposte e risorse per conto del parlamento. Questo evitava derive privatistiche e rafforzava la natura istituzionale dello Stato.

🗂️ Una burocrazia complessa ma efficace

A supporto dell’amministrazione esisteva un apparato burocratico articolato, in grado di garantire equilibrio tra potere centrale e periferico. Il giudice non governava da solo: era affiancato da funzionari, notai, consiglieri e rappresentanti locali, che contribuivano alla gestione politica e giuridica del giudicato. Questo sistema serviva a prevenire abusi e a distribuire in modo più equo le responsabilità di governo.

📜 Le origini incerte dei Giudicati

Non esiste alcun documento ufficiale che certifichi la nascita dei Giudicati sardi. La loro origine è dedotta da fonti indirette, in particolare da testi del X secolo, che descrivono una Sardegna già suddivisa in giudicati. Per questo, la formazione dei regni giudicali è considerata il risultato di un’evoluzione progressiva e non di un atto fondativo preciso.

🏰 L’arrivo del feudalesimo con i Catalani

L’epoca giudicale ebbe una durata di circa quattro secoli e mezzo, dal 1000 al 1420. A sancirne la fine fu la caduta del Giudicato di Arborea, l’ultimo a resistere, che passò sotto il controllo della Corona d’Aragona.

Con l’arrivo dei Catalani prima e degli Spagnoli poi, la Sardegna entrò a far parte del sistema feudale europeo. I Giudicati vennero gradualmente soppressi e sostituiti da una nuova struttura amministrativa, fondata sulla concessione di feudi e sul potere assoluto dei nobili.

🏛️ Competenze e funzioni della Corona de Logu

La Corona de Logu era molto più di un semplice organo consultivo: rappresentava il parlamento centrale del giudicato ed era composto dagli aristocratici delle diverse Curatorie. A questo consiglio spettavano decisioni fondamentali per la vita dello Stato.

Le principali funzioni della Corona de Logu:

Ratificare trattati e alleanze

Dichiarare guerra

Firmare la pace

Deporre un giudice in caso di abuso di potere

Giudicare e, nei casi più estremi, condannare a morte il sovrano

Il Giudice, pur essendo la figura centrale dell’amministrazione, non aveva pieni poteri: non poteva agire senza l’approvazione della Corona, né intraprendere autonomamente decisioni militari o diplomatiche.

Tuttavia, la trasmissione ereditaria del titolo rimaneva attiva: il giudice veniva scelto all’interno della famiglia regnante, salvo casi eccezionali di reggenza o deposizione.

Corona de Logu

Consiglio aristocratico

🏛️ Scheda riassuntiva – La Corona de Logu

- Cos’è: Parlamento giudicale composto dagli aristocratici delle Curatorie

- Funzioni principali: Ratifica trattati, dichiarazioni di guerra, deposizione e condanna del Giudice

Il ruolo del giudice nel sistema dei giudicati sardi

Nei sigilli in piombo utilizzati durante il periodo dei giudicati sardi, il termine Rex compariva dopo il nome del giudice, ma è importante chiarire che il giudice non era un re assoluto, bensì un supervisore delle operazioni amministrative della Corona. Il suo potere era fortemente limitato e controllato da altri organi del sistema giudicale, in particolare dalla Corona del Logu.

Successione dinastica e reggenze nei giudicati

La successione al trono nei giudicati sardi avveniva generalmente per diritto dinastico. Tuttavia, in casi eccezionali, poteva instaurarsi una reggenza di fatto tramite elezione da parte della Corona del Logu. Il successore veniva spesso designato quando il giudice era ancora in vita, privilegiando sempre la linea ereditaria maschile per garantire la continuità della dinastia.

Patrimonio personale e relazioni familiari dei giudici

Sebbene i giudici della Sardegna medievale non disponessero del patrimonio pubblico, avevano accesso a ricchezze ereditate dalla propria famiglia. Parte di queste potevano essere concesse per via demaniale a militari e funzionari fedeli, in cambio di sostegno e lealtà politica. Inoltre, i giudici intrattenevano spesso legami di parentela con altri rappresentanti delle curatorie, consolidando così il potere territoriale attraverso le alleanze familiari.

Le corti giudicali: sedi itineranti e autorità riconosciuta

Le corti giudicali, ovvero le sedi residenziali dei giudici, non erano fisse ma itineranti, spostandosi di curatoria in curatoria. La legittimazione del potere del giudice (Iudex) non derivava dal diritto divino, ma dall’approvazione della Corona del Logu, un consiglio aristocratico che rappresentava i territori del giudicato.

I compiti del giudice (Iudex)

Il giudice aveva tre mandati principali:

Coordinare le operazioni militari nei territori del giudicato.

Garantire il rispetto degli ordinamenti giuridici e amministrativi.

Nominare i Majores de villa, ovvero i rappresentanti delle comunità rurali.

Le cancellerie giudicali e l’influenza del clero

Nel periodo giudicale, le cancellerie giudicali (chiamate anche Camera Scribaniae) avevano un ruolo cruciale nella gestione documentale. Sebbene la Chiesa non avesse ancora un controllo diretto sui territori, vescovi e alti esponenti del clero occupavano spesso posizioni chiave all’interno dell’amministrazione delle curatorie, redigendo gli atti ufficiali e garantendo la continuità legale.

Differenze regionali nella legittimazione dell’autorità giudicale

L’origine della legittimazione dell’autorità giudicale variava in base alla posizione geografica del giudicato:

Nel Giudicato di Caralis, l’influenza principale era quella greco-bizantina, e il giudice assumeva il titolo di Arconte di Sardegna.

Nel Giudicato di Torres, con sede ad Ardara, la legittimazione proveniva dal contesto carolingio e dal Papato, tramite contatti con la Corsica e la Toscana.

Le milizie giudicali sarde: struttura e composizione dell’esercito

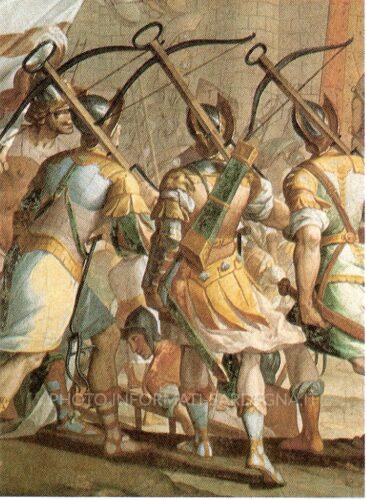

L’esercito dei giudicati sardi era organizzato in modo articolato e comprendeva soldati professionisti, cittadini liberi arruolati periodicamente e, in situazioni d’emergenza, anche servi sottoposti ad arruolamento forzato. Questo sistema militare misto garantiva la difesa del territorio in ogni circostanza, unendo la professionalità alla mobilitazione popolare.

I Bujakesos: i cavalieri guardiani del giudicato

Al vertice della gerarchia militare si trovavano i Bujakesos, noti anche come guardiani del giudicato. Questi erano cavalieri scelti, spesso proprietari terrieri, che prestavano servizio militare in modo volontario. Nella documentazione storica, vengono definiti “lieros de caballu”, ovvero uomini liberi a cavallo. Il loro impiego seguiva una turnazione settimanale nota come Kita de Bujakesos (Settimana dei guardiani), durante la quale fornivano anche supporto alle Iskolka, le truppe locali al servizio del Curatore.

I comandanti militari: Majore de Janna e Birrudos

Il comando delle truppe scelte era affidato al Majore de Janna, responsabile della sicurezza del giudice e figura equivalente a un comandante militare. Per la fanteria, il compito era assegnato ai Birrudos, soldati a piedi incaricati della difesa ravvicinata e delle manovre di terra.

Le truppe di emergenza: Lantzeris e Caddigatores

In caso di pericolo, l’esercito dei giudicati si ampliava con truppe reclutate tra la cittadinanza maschile libera. Questi soldati venivano mobilitati tramite coscrizione obbligatoria:

I Lantzeris combattevano a piedi.

I Caddigatores, invece, disponevano di cavallo e costituivano una cavalleria leggera d’appoggio.

Armamento dei cavalieri e delle milizie sarde

I cavalieri giudicali, in particolare i Bujakesos, erano dotati di un equipaggiamento personale altamente specializzato. Le principali armi e protezioni includevano:

Spada

Cotta di maglia

Scudo

Elmo

Birrudu lungo: arma da lancio e da taglio, ispirata al pilum romano, usata dalla cavalleria

Birrudu corto: utilizzato dalle milizie di terra (i Birrudos)

Virga sardesca: giavellotto pesante, distribuito ai cittadini coscritti in caso di emergenza

Leppa: tipica sciabola sarda a lama ricurva, lunga 50–70 cm con manico in osso

Arco in legno di tasso: arma a lunga distanza usata per il tiro rapido

Balestra: impiegata dai Balisteris, i balestrieri dell’esercito giudicale

Truppe mercenarie nei giudicati sardi

Durante le guerre più complesse, i giudici sardi facevano spesso ricorso a truppe mercenarie, ingaggiate da territori esterni alla Sardegna. Tra queste spiccavano i balestrieri genovesi, considerati tra i combattenti più letali del Medioevo per la loro abilità nell’uso della balestra. Questi soldati professionisti prestavano servizio in cambio di compensi, offrendo un supporto determinante nelle operazioni militari condotte dai giudicati sardi.

Le curatorie: distretti amministrativi del giudicato

L’organizzazione amministrativa dei giudicati sardi si basava su un sistema territoriale articolato in curatorie, veri e propri distretti locali attraverso cui il giudice esercitava il controllo sui sos logos (i territori).

Attraverso le curatorie, il giudice gestiva:

la fiscalità (prelievo delle imposte),

le azioni giudiziarie e legali,

i servizi di polizia locale,

l’arruolamento militare dei cittadini.

Il ruolo del Curatore e della Corona de Curadoria

Ogni curatoria aveva un capoluogo, sede amministrativa centrale in cui risiedevano:

il Curatore (o curadore), ovvero il funzionario incaricato del governo del distretto,

la Corona de Curadoria, un’assemblea di rappresentanti locali,

i jurados, giudici locali che affiancavano il curatore nella gestione della giustizia amministrativa.

La nomina del curatore era prerogativa del Giudice, anche se avveniva su proposta del judike e aveva carattere temporaneo, a garanzia di un sistema dinamico e controllato.

Il governo assembleare nei giudicati sardi

L’organizzazione politica dei giudicati sardi si basava su un modello assembleare, che secondo alcuni studiosi richiamava lo spirito comunitario e parlamentare dei villaggi dell’età nuragica. Le decisioni territoriali e amministrative venivano prese attraverso assemblee locali, mantenendo una partecipazione diffusa e un controllo condiviso sul potere.

Le curatorie: distretti con popolazione equilibrata

Le curatorie, suddivisioni amministrative dei giudicati, non avevano un’estensione fissa, ma venivano adattate in base alla densità demografica, così da garantire una distribuzione omogenea della popolazione nei diversi distretti. Questo sistema consentiva una gestione più equa delle risorse e delle competenze territoriali.

Il Major de Bidda: l’amministratore del villaggio

Sotto l’autorità del curadore, ogni villaggio era amministrato da un funzionario chiamato Major de Bidda, che si occupava della gestione giudiziaria e amministrativa locale. Questa figura, per funzioni e responsabilità, può essere considerata l’equivalente dell’attuale sindaco.

Demografia e benessere nell’età giudicale

Durante il periodo giudicale, la popolazione sarda registrò un lieve incremento, raggiungendo circa 300.000 abitanti. Questo periodo fu caratterizzato da un certo benessere sociale, interrotto solo successivamente da eventi come la peste e la guerra sardo-catalana, che causarono un marcato calo demografico.

Tipologie di insediamento abitativo

Nella Sardegna medievale giudicale, si distinguono sei principali tipologie di insediamento:

Capoluoghi giudicali – grandi centri politico-religiosi e commerciali come Caralis, Torres, Ardara, Tharros, Civita.

Ville – centri minori, sedi amministrative delle curatorie.

Domus – complessi rurali abitati da servi al servizio dei “donnu”, i proprietari terrieri.

Domestiche – frazionamenti delle domus con funzioni simili.

Curtis – ulteriori frazionamenti, sempre con funzione agricola e pastorale.

Saltus – terreni incolti destinati al pascolo libero, gestiti come latifondi comunitari.

Uso e gestione del territorio: il “fundamentu”

Il territorio della curatoria, chiamato “fundamentu”, era suddiviso in due macro-aree:

La zona vicina alla villa era soggetta a privatizzazione, riservata ad aristocratici e militari.

La zona periferica era invece demaniale e poteva essere sfruttata liberamente dalla cittadinanza, secondo due modalità:

Paberile: uso per l’allevamento

Biddatzone: uso per l’agricoltura

Queste forme di gestione alternata del suolo richiamano modelli già attivi in epoca nuragica, secondo l’interpretazione di alcuni studiosi.

La circolazione monetaria in Sardegna durante il Medioevo

Durante il periodo giudicale, i traffici commerciali interni in Sardegna avvenivano prevalentemente attraverso il baratto, che rappresentava il principale sistema di scambio nelle transazioni quotidiane. Non sono stati rinvenuti documenti ufficiali o reperti numismatici in grado di dimostrare l’esistenza di una monetazione autoctona sarda nel Medioevo.

Una circolazione monetaria più strutturata si registrò solo in epoca successiva, con l’arrivo e l’influenza di potenze straniere come gli Aragonesi, i Pisani e i Genovesi. Tuttavia, l’uso della moneta rimase limitato a specifiche aree dell’isola, in particolare:

la Gallura,

il Logudoro,

alcuni centri del Campidano, come Arborea e Caralis (Cagliari).

In queste zone, più esposte ai traffici marittimi e all’influenza politico-economica esterna, si diffuse l’impiego di monete forestiere per facilitare i commerci.

📜 Organizzazione dei Giudicati Sardi

- 🗳️ Governo Assembleare: ispirato ai modelli comunitari nuragici, tramite assemblee locali.

- 🗺️ Curatorie: distretti amministrativi con popolazione bilanciata, governati da un curatore.

- 🏛️ Major de Bidda: funzionario locale assimilabile all’attuale sindaco.

- 👥 Popolazione: circa 300.000 abitanti durante l’età giudicale, in crescita rispetto ai periodi precedenti.

- 🏘️ Tipi di insediamento:

- – Capoluoghi giudicali (es. Caralis, Tharros)

- – Ville (centri minori, sedi delle curatorie)

- – Domus, Domestiche, Curtis (abitazioni rurali e frazioni)

- – Saltus (terreni a pascolo libero)

- 🌾 Uso del territorio: diviso tra area privata (aristocrazia, militari) e area demaniale (uso libero per agricoltura biddatzone e allevamento paberile).

Questo modello sociale e territoriale riflette una complessa eredità storica, con richiami all’età nuragica e una forte vocazione comunitaria.

4) Giudicati Sardi

I regni giudicali

La nascita dei quattro giudicati sardi: una scelta politica e militare

La suddivisione della Sardegna in quattro regni giudicali fu una decisione politica strategica, maturata durante il periodo bizantino, per garantire una gestione più efficace dell’isola. L’intero territorio era troppo esteso e complesso per essere controllato da un unico centro amministrativo, come Caralis (l’attuale Cagliari), originariamente designata come sede del potere bizantino.

Un’esigenza di difesa: dividersi per resistere

Dopo la conquista musulmana della Sicilia, emerse con urgenza la necessità di difendere la Sardegna dai ripetuti tentativi di invasione provenienti dal mare. Il controllo militare centralizzato su Caralis si dimostrò insufficiente, poiché la città era decentrata rispetto alle coste settentrionali e centrali dell’isola, più esposte agli sbarchi nemici.

Per questo motivo, la suddivisione in quattro giudicati autonomi (Cagliari, Torres, Arborea e Gallura) fu una risposta funzionale sia per la sicurezza militare sia per l’autonomia amministrativa dei territori, permettendo un governo locale più reattivo e presente.

I quattro giudicati sardi: nascita degli stati medievali indipendenti

Con il progressivo declino del potere bizantino e la necessità di una gestione più capillare del territorio, la Sardegna fu suddivisa in quattro grandi entità politiche, inizialmente concepite come circoscrizioni amministrative:

Giudicato di Arborea

Giudicato di Torres

Giudicato di Gallura

Giudicato di Cagliari (Caralis)

Nel tempo, questa ripartizione evolse in un vero e proprio frazionamento statale, trasformando le curatorie principali in stati indipendenti, ciascuno dotato di sovranità territoriale, sistemi giuridici autonomi e propri apparati amministrativi.

Le sedi dei giudici nei quattro stati giudicali

Ogni giudicato aveva una o più sedi giudicali, centri politico-amministrativi da cui il giudice esercitava il potere:

🏛️ Giudicato di Caralis (Cagliari) – sedi principali: Santa Igia e Pluminos

🏰 Giudicato di Torres – sedi: Porto Torres, Torres, Ardara

⚖️ Giudicato di Arborea – sedi: Tharros (iniziale), poi Oristano

🏞️ Giudicato di Gallura – sede: Civita (l’attuale Olbia)

Entità statali indipendenti nel cuore del Mediterraneo

Già alle soglie dell’anno Mille, i quattro giudicati sardi erano territorialmente definiti, politicamente autonomi e pienamente funzionanti come stati medievali. Le loro strutture si ispiravano in parte alle precedenti circoscrizioni bizantine, ma acquisirono peculiarità locali che li resero unici nel panorama politico mediterraneo.

📖 I Quattro Giudicati della Sardegna Medievale

Nel Medioevo, la Sardegna fu divisa in quattro giudicati, veri e propri stati indipendenti con proprie leggi, sovranità e sedi amministrative.

- 🏛️ Giudicato di Caralis – Sedi: Santa Igia, Pluminos

- 🏰 Giudicato di Torres – Sedi: Porto Torres, Torres, Ardara

- ⚖️ Giudicato di Arborea – Sedi: Tharros (iniziale), poi Oristano

- 🏞️ Giudicato di Gallura – Sede: Civita (attuale Olbia)

Queste entità politiche, nate per ragioni difensive e amministrative, ricalcarono in parte le suddivisioni bizantine ma svilupparono un’identità autonoma nel contesto del Mediterraneo medievale.

5) Giudicati Sardi

La società giudicale

La struttura sociale nella Sardegna giudicale

Durante il periodo giudicale, la società sarda medievale era fortemente gerarchizzata e suddivisa in classi sociali con ruoli e diritti ben distinti. Alla base di questa organizzazione c’era il dominio fondiario, con il donno al vertice e la classe servile alla base.

Donnos majorales: l’aristocrazia fondiaria

I Donnos majorales erano i signori della terra, aristocratici fondiari concessionari di territorio da parte del giudice. Questi latifondisti formavano l’élite economica e politica dell’isola e spesso erano imparentati con la famiglia giudicale. Oltre alla gestione agricola, erano responsabili del reclutamento dei cavalieri per l’esercito del giudice, da cui si selezionavano anche le guardie giudicali, militari di fiducia a diretto servizio del sovrano locale.

I servos: la classe servile

I servos rappresentavano circa un terzo della popolazione sarda e vivevano in condizioni di subalternità economica e sociale. Lavoravano quattro giorni alla settimana per il signore, mentre i restanti due giorni erano destinati al lavoro personale, spesso utilizzato per costruire una forma di autosufficienza che in alcuni casi poteva portare all’affrancamento.

I servi non potevano allontanarsi liberamente dal territorio, e il signore aveva potere anche su matrimoni, spostamenti e libertà individuali. Questa condizione perdurò fino all’epoca della giudicessa Eleonora d’Arborea, che introdusse una maggiore libertà civile, poi nuovamente limitata con l’arrivo del dominio catalano.

Livertados: libertà conquistata

I Livertados erano ex servos affrancati che avevano conquistato la libertà accumulando beni e risorse proprie. Costituivano una classe intermedia tra i nobili e la servitù, ed erano spesso coinvolti in attività economiche indipendenti.

Lieros de cavallu: i cavalieri sardi

I Lieros de cavallu erano cavalieri sardi al servizio militare del donno o del giudice. In cambio del loro servizio, ricevevano un piccolo appezzamento di terra e godevano dell’esenzione dai tributi. Questi guerrieri a cavallo rappresentavano una componente fondamentale dell’esercito giudicale, con alcuni che riuscivano ad accedere ai gradi più alti dell’apparato militare.

6) Giudicati Sardi

Giudicati sardi

e feudalesimo europeo

Differenze tra giudicati sardi e feudalesimo europeo

A una prima analisi, l’organizzazione politico-sociale della Sardegna giudicale potrebbe sembrare simile al feudalesimo europeo, sistema dominante in gran parte dell’Europa occidentale nel Medioevo. Tuttavia, i giudicati sardi rappresentavano una forma statale autonoma, con radici bizantine, che si discostava profondamente dalla logica feudale.

Un modello ispirato all’amministrazione bizantina

Mentre il feudalesimo europeo era basato su una gerarchia piramidale rigida, in cui il potere derivava da investiture ereditarie e divine, i giudicati sardi si rifacevano al modello amministrativo dell’Impero bizantino. Da quest’ultimo ripresero elementi come la centralizzazione del potere, la divisione in circoscrizioni (curatorie) e una concezione non patrimoniale della sovranità.

La figura del giudice: tra re e governatore

Il sovrano nei giudicati era chiamato “judike” (giudice), una figura paragonabile a un re, ma profondamente diversa dal re feudale europeo:

Il giudice sardo poteva essere eletto o designato per via dinastica, ma non era proprietario assoluto della terra, bensì rappresentante della comunità e della Corona del Logu.

Il re feudale, invece, era formalmente proprietario di tutto il regno, investito per diritto divino o ereditario, e concedeva porzioni di terra ai suoi vassalli come feudi.

Il concetto di proprietà: tra sovranità e concessione

Nel feudalesimo la terra non era una proprietà privata come la intendiamo oggi, ma un beneficio concesso in cambio di fedeltà militare. Si trattava di “stati patrimoniali”, dove il potere era legato al possesso della terra e trasmesso per via ereditaria lungo la catena dei vassalli.

Nei giudicati sardi, invece, il territorio non apparteneva al giudice per diritto personale, ma era amministrato nell’interesse della collettività, con una logica più vicina al diritto pubblico che non al possesso feudale.

Feudo = Concessione

Cos’è il feudo: la base del sistema feudale

Nel feudalesimo, il feudo era una porzione di terra o un diritto concesso da un signore feudale (detto suzerano) a un vassallo, in cambio di servizi militari o amministrativi. Questo sistema si basava su un rapporto di mutuo obbligo: il vassallo giurava fedeltà al suo signore e, in cambio, riceveva il beneficio di gestire il territorio, ricavandone profitti e prestigio.

Il feudo non era una proprietà privata nel senso moderno, ma una concessione temporanea, trasmissibile in eredità solo con l’approvazione del suzerano.

Il ruolo del re nella gerarchia feudale

Nel sistema feudale, il re occupava il vertice della gerarchia piramidale. Il suo potere era giustificato da un mandato divino o da diritto ereditario, e veniva riconosciuto come sovrano legittimo su tutto il regno.

Tuttavia, il re non governava direttamente ogni porzione del territorio. Egli distribuiva le terre ai vassalli (duchi, conti, marchesi), che a loro volta le gestivano sotto la sua autorità, mantenendo con lui un rapporto di fedeltà e servizio.

In pratica, il re era spesso più un simbolo di unità nazionale e un arbitro tra i grandi signori feudali, piuttosto che un sovrano centralizzatore come nelle monarchie moderne.

- LEGGI ANCHE: Castelli di Sardegna

⚖️ Tabella comparativa – Giudicati sardi vs Feudalesimo europeo

| Caratteristiche | Giudicati sardi | Feudalesimo europeo |

|---|---|---|

| Tipo di governo | Monarchia elettiva semi-ereditaria | Monarchia assoluta patrimoniale |

| Figura sovrana | Giudice (iudex) | Re (per diritto divino o ereditarietà) |

| Approvazione popolare | Richiesta tramite la Corona de Logu | Non necessaria |

| Successione | Primato maschile, apertura al ramo femminile | Ereditaria maschile per diritto feudale |

| Gestione del territorio | Distinzione tra beni pubblici e privati | Feudi personali, concessi dal re ai vassalli |

| Controllo amministrativo | Decentrato, tramite Curatorie | Gerarchico e centralizzato |

- Guarda anche l’Origine dei Giudicati su Sardegna Cultura

📚 Glossario dei Giudicati Sardi

- Donno majorales 🏰

- Signori terrieri aristocratici concessionari di feudi, imparentati coi giudici, vertice della nobiltà fondiaria sarda.

- Servos 🧑🌾

- Coloni legati alla terra del Donno. Lavoravano 4 giorni su 6 per il signore; i restanti giorni dedicati a perseguire l’affrancamento.

- Livertados 🕊️

- Ex‑servi affrancati che avevano accumulato risorse proprie, diventando cittadini liberi e capaci di autosostentamento.

- Lieros de cavallu 🐎

- Cavalieri al servizio del giudice o del signore, esentati da tributi e titolari di piccoli appezzamenti a titolo di premio.

- Bujakesos 🛡️

- Guardiani del giudicato: cavalieri scelti (anche tra i lieros), con servizio a rotazione settimanale (Kita de bujakesos).

- Judikes (giudice) ⚖️

- Sovrano del Giudicato, figura elettiva/dinastica, con potere legislativo, giudiziario e amministrativo, diverso dal re feudale per origine bizantina.

- Curatoria 🏛️

- Distretti amministrativi del giudicato, governati da un curatore assistito dai jurados e dalla Corona de Curadoria.

- Major de bidda 🏘️

- Responsabile del villaggio all’interno della curatoria: equivalente al sindaco moderno, gestiva giustizia e ordine locale.

Glossario utile per comprendere le figure e le istituzioni centrali nei Giudicati Sardi durante il Medioevo mediterraneo.