“Sos Cuiles”, letteralmente “gli ovili” in lingua sarda, rappresentano una delle ultime e più autentiche testimonianze della vita pastorale tradizionale nelle asperità montuose del Supramonte.

Fino agli anni ’50-’60 del Novecento, i pastori dei paesi di Urzulei, Baunei, Dorgali, Oliena e Orgosolo avevano organizzato nelle zone più impervie un vero e proprio sistema economico autosufficiente basato sull’allevamento di capre e maiali. In questi territori isolati e difficili, dove l’agricoltura era quasi impossibile, i cuiles erano abitazioni stagionali e centri produttivi, fondamentali per la sopravvivenza e la gestione del bestiame.

Queste strutture rurali, oggi spesso abbandonate ma ancora riconoscibili nella loro forma originaria, raccontano la storia di un adattamento ingegnoso e tenace alla natura più selvaggia della Sardegna, offrendo al visitatore moderno uno spaccato unico della cultura agro-pastorale sarda.

- Guarda anche l’articolo di approfondimento: Il Supramonte: che cos’è e perché visitarlo

Sos Cuiles del Supramonte

Scheda Informativa

| Voce | Dettaglio |

|---|---|

| Localizzazione | Massiccio del Supramonte (Urzulei, Baunei, Dorgali, Oliena, Orgosolo) |

| Funzione | Insediamenti pastorali stagionali: ricovero per pastori, capre e maiali; trasformazione e conservazione dei prodotti |

| Struttura principale | Su pinnettu / su barracu: capanna circolare (Ø ~4 m) in pietra e legno con volta conica, focolare (su forghile), nicchie e mensole |

| Materiali | Pietra calcarea a secco, travi di ginepro e leccio, copertura in frasche (su cugumale) |

| Strutture ausiliarie | Capanna attrezzi; recinti sa corte (capre); cerinas/cherinas (capretti); ricoveri cumbulas (maiali) |

| Epoca e origini | Origini protostoriche e continuità con la tradizione nuragica; uso intensivo fino agli anni ’50-’60 del ’900 |

| Uso attuale | Testimonianze etnografiche; alcune strutture recuperate per didattica, escursioni e turismo rurale |

Sos Cuiles del Supramonte: architettura pastorale di origine nuragica

Secondo numerose analisi storiche e archeologiche, i cuiles del Supramonte rappresentano una straordinaria opera di ingegneria rurale sarda, ereditata direttamente dalla tradizione nuragica. La struttura della capanna principale mostra infatti una chiara somiglianza con le antiche capanne nuragiche, a testimonianza della continuità culturale tra la civiltà nuragica e le popolazioni pastorali sarde dei secoli successivi.

Gli antichi abitatori della Sardegna, oltre a essere abili guerrieri, erano soprattutto pastori e agricoltori che dovettero adattarsi alla durezza del territorio montano per sopravvivere. I cuiles — piccoli insediamenti pastorali stagionali — rappresentano la risposta più ingegnosa e funzionale a queste condizioni ambientali estreme.

📍 La scelta del luogo

La costruzione di un cuile iniziava con un’attenta scelta del punto strategico. I pastori selezionavano di preferenza:

uno spiazzo naturale al centro di un altopiano, ideale per la gestione del gregge;

oppure una posizione leggermente sopraelevata, che permetteva di controllare visivamente i pascoli e avvistare tempestivamente eventuali minacce.

Non era raro, infatti, che il Supramonte fosse utilizzato come rifugio da fuorilegge e banditi: la posizione dominante garantiva una certa sicurezza e controllo del territorio.

La capanna principale: dormitoio e dispensa

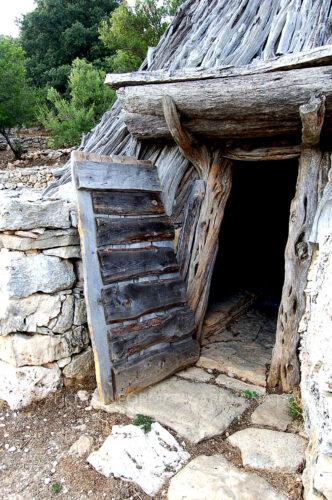

Il cuore del cuile era la capanna principale, chiamata in sardo “su pinnettu” o “su barracu”.

Si trattava di una costruzione circolare con:

muro perimetrale in pietra calcarea del diametro di circa 4 metri;

copertura conica in travi di ginepro o leccio, alte circa 3–4 metri.

All’interno si trovava “su forghile”, il focolare domestico, attorno al quale si svolgeva la vita quotidiana. Nelle pareti erano ricavate nicchie e mensole per conservare formaggi, utensili e viveri. Le travi superiori servivano anche per appendere e far stagionare prodotti come prosciutti, cagli e formaggi, sfruttando il calore costante del fuoco.

🌿 La coibentazione naturale

La parte superiore della capanna era rivestita da una copertura di frasche intrecciate, che fungeva da isolamento termico e impermeabilizzazione naturale.

Sulla sommità si trovava “su cugumale”, una sorta di cappello vegetale che impediva l’ingresso di acqua piovana e neve, mantenendo l’ambiente interno asciutto.

Il fumo del focolare usciva attraverso interstizi tra le travi, creando un sistema di ventilazione naturale che garantiva una temperatura costante e un ottimo grado di asciutto anche durante l’inverno.

La capanna degli attrezzi e i recinti per gli animali

Accanto alla capanna principale veniva costruita una struttura più piccola con funzione di ripostiglio per gli attrezzi da lavoro.

Nelle vicinanze si trovavano:

“sa corte”, il recinto per le capre, realizzato con muri a secco secondo tecniche antiche;

le “cerinas” o “cherinas”, piccoli spazi destinati ai capretti appena nati;

le “cumbulas”, ricoveri spartani per i maiali, suddivisi in piccoli box per separare i maialetti.

Tutto l’insediamento era concepito per garantire massima efficienza produttiva, sfruttando in modo intelligente le risorse animali e ambientali disponibili, senza sprechi.

- Guarda anche l’articolo di Orgosolo, ovile e peonie nel Supramonte, sul sito di SardegnaForeste