Sassari è la seconda città più grande della Sardegna e uno dei centri culturali e storici più importanti dell’isola. Situata su un altopiano affacciato sul Golfo dell’Asinara, rappresenta il cuore politico, universitario e istituzionale del nord-ovest sardo. Con le sue piazze monumentali, i palazzi nobiliari, le chiese secolari e una tradizione civica radicata, Sassari conserva un patrimonio identitario unico che affonda nel Medioevo, quando divenne uno dei principali comuni autonomi del Mediterraneo. Città vivace, sede di un ateneo storico fondato nel XVIII secolo, Sassari oggi unisce identità, cultura, gastronomia e spazi urbani eleganti, offrendo al visitatore un punto di partenza privilegiato per scoprire il territorio del nord Sardegna e le sue eccellenze.

- LEGGI ANCHE: il Castello di Sassari

Scheda informativa di Sassari

Nome della città: Sassari

Origine del nome: probabilmente derivato dal latino Tatharessi o antico sassarese „Tàtari“, collegato al nome dell’antico borgo o alla popolazione turritana

Nome degli abitanti: sassaresi (o in dialetto sassarese “turritani”)

Subregione di appartenenza: area nord-occidentale della Sardegna

Provincia di appartenenza: Provincia di Sassari (SS)

Numero di abitanti: circa 120.000-130.000 abitanti

Economia: prevalentemente terziaria (servizi pubblici e privati, università, commercio), con anche industrie moderate e attività agricole-coltivazioni intorno al territorio urbano

Siti turistici principali da visitare:

Il Duomo di San Nicola, in stile misto medievale-barocco

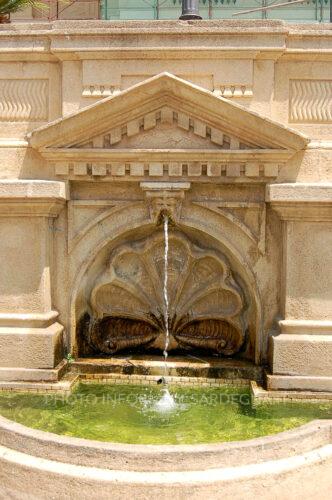

La Fontana di Rosello, simbolo storico della città

Il centro storico con edifici medievali e mura antiche e le eleganti piazze come Piazza d’Italia

Le aree naturali nei dintorni, colline e valli che circondano la città

Origine del nome Sassari

Le radici del nome Sassari affondano nella preistoria sarda. Il primo insediamento nell’area dove oggi sorge la città risale all’epoca nuragica, quando il luogo veniva identificato come “tataroju”. Il termine deriverebbe da aro e dalla pianta arum pictum, specie endemica molto diffusa in Sardegna e nelle isole del Mediterraneo centrale (Corsica, Baleari, Montecristo), conosciuta in italiano come gigaro.

Nel Medioevo, l’antico toponimo iniziò a trasformarsi: nei documenti compaiono nomi come “Thathari”, poi evoluti in Sasser, Sassaris, Sassaro (secondo le ricostruzioni di Massimo Pittau) fino all’attuale Sassari. La progressiva mutazione linguistica testimonia l’incontro tra tradizioni locali, influssi latini e vari passaggi amministrativi che hanno segnato la storia cittadina.

Capo di Sopra e Capo di Sotto

La Provincia di Sassari, pur avendo ridotto la sua estensione a seguito della creazione della provincia di Olbia-Tempio nel 2005, rimane una delle aree amministrative più vaste della Sardegna. Sassari è il capoluogo della storica regione definita “Capo di Sopra”, appellativo che riflette l’antica contrapposizione con Cagliari, il “Capo di Sotto” situato all’estremo meridionale dell’isola.

La rivalità fra le due città ha radici profonde, alimentata nei secoli da dinamiche politiche, economiche e culturali che hanno segnato lo sviluppo della Sardegna. Sassari ha sempre rivendicato un ruolo autonomo e competitivo rispetto al capoluogo regionale.

Sassari città regia: tra Aragona e Barcellona

Sassari è una delle storiche sette città regie della Sardegna, insieme a Cagliari, Oristano, Bosa, Alghero, Castelsardo e Iglesias. Il riconoscimento formale arrivò grazie al re Alfonso V d’Aragona, detto il Magnanimo, che conferì alla città il prestigioso titolo e attribuì titoli nobiliari alle famiglie sassaresi di maggiore rilievo.

I solidi rapporti con Barcellona, allora cuore pulsante della Corona d’Aragona, portarono a Sassari un notevole sviluppo politico ed economico. Proprio grazie a questa centralità, nel 1438 la sede episcopale della diocesi di Torres fu trasferita a Sassari, rafforzandone il ruolo religioso e istituzionale.

Nel 1456, Sassari ospitò anche i Parlamenti del popolo sardo, assemblee che riunivano nobiltà e clero con l’obiettivo – mai pienamente realizzato – di arginare il predominio politico di Cagliari. Questo episodio conferma l’importanza strategica di Sassari nel panorama politico dell’isola e la sua costante aspirazione a un’autonomia decisionale.

Le origini della città

Le origini della città di Sassari non sono documentate con certezza, ma l’ipotesi più accreditata è che l’abitato sia sorto dall’ampliamento progressivo di diversi villaggi medievali situati sulle colline che dominano il Golfo dell’Asinara. Le prime testimonianze storiche risalgono intorno all’anno Mille, quando i giudici di Torres iniziarono a soggiornare stabilmente nella zona, rafforzandola con un castello – il Castrum Sassaris o Saxi – già citato in un documento del 1118.

Con l’aumento della sua importanza politica e strategica, Sassari venne coinvolta nelle lotte per il predominio sulla Sardegna, teatro di scontri tra Pisa, Genova e i Giudici dei quattro antichi Regni isolani.

Genova e Pisa: nasce la borghesia sassarese

Nel Medioevo, Pisa e Genova ambivano al controllo della Sardegna e diedero avvio a una penetrazione prima economica e poi politica. In questo contesto, Sassari sviluppò una vivace borghesia mercantile e artigiana, aperta ai nuovi traffici e insofferente verso l’autorità dei giudici, percepita come antiquata rispetto alle esigenze di una città in crescita.

Le tensioni aumentarono al punto che nel 1236 i Sassaresi giunsero all’uccisione del giudice Barisone III, evento che accelerò la disgregazione del Giudicato di Torres e favorì l’autonomia del centro turritano. Pisa e Genova si contesero a lungo il controllo della città, ma dopo la vittoria genovese alla Battaglia della Meloria (1284), Sassari passò sotto l’influenza ligure.

Sassari sotto Genova: autonomia vigilata

Con un accordo formale, Genova garantì a Sassari protezione e difesa, mantenendo però ampi margini di autonomia interna. La città era governata da un podestà genovese e da un Consiglio Maggiore di cento membri, affiancato da un Consiglio degli Anziani.

Intanto, il Regno di Aragona avanzava nel Mediterraneo. Nel 1297 papa Bonifacio VIII assegnò a Giacomo II d’Aragona il titolo di Re di Sardegna, preparando le basi per una nuova fase politica.

Sassari vassalla di Barcellona

I rapporti con Genova divennero presto conflittuali, alimentando un movimento filo-aragonese guidato dal notabile Guantino Catoni. Nel 1321 Sassari offrì vassallaggio alla Corona d’Aragona, che inviò immediatamente un governatore.

Il dominio aragonese non fu ben accolto e nel 1325 scoppiò una ribellione repressa duramente. Gli Aragonesi costruirono una fortezza in città per mantenere il controllo, mentre Genova e il Giudicato di Arborea continuarono a contendersi Sassari. L’occupazione di Mariano IV d’Arborea nel 1369 segnò un nuovo capitolo della lotta per il potere, che si concluse solo a fine secolo con il consolidamento definitivo del dominio aragonese (1420).

Il controllo spagnolo portò all’affermazione di famiglie nobili iberiche che, gestendo feudi e traffici commerciali del nord dell’isola, divennero un potere economico di rilievo, in diretta competizione con Cagliari.

Tra rotte perdute, pestilenze e invasioni

Nel Cinquecento, la crescente minaccia turca e barbaresca spostò le rotte commerciali del Mediterraneo, marginalizzando la Sardegna. Sassari attraversò una fase di depressione economica, aggravata da frequenti epidemie di peste, tra cui quella devastante del 1528 che – secondo le fonti – provocò circa 15.000 morti solo in città.

Tra il 1527 e il 1528 Sassari venne anche occupata e saccheggiata dai Francesi, prima di tornare sotto dominio spagnolo.

I Gremi e la tradizione dei Candelieri

In questi secoli nacquero i Gremi, corporazioni di artigiani e lavoratori che ancora oggi rappresentano la tradizione identitaria della città. A loro si deve la storica Discesa dei Candelieri, processione del 14 agosto dedicata alla Madonna, nata come voto per la fine della peste del 1582 e oggi patrimonio immateriale UNESCO.

Settecento: Sassari tra Austria e Piemonte

All’inizio del XVIII secolo, durante la guerra di successione spagnola, Sassari conobbe una breve dominazione austriaca, ricordata per il malcontento popolare verso l’imposizione dell’“estanco”, una tassa sul tabacco.

Nel 1718, con il trattato di Londra, la Sardegna passò ai Savoia. Sotto Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III si ebbero alcune riforme fiscali e la conferma degli Statuti sassaresi. Nel 1764 venne riorganizzata l’Università di Sassari, che diventerà una delle istituzioni culturali più importanti dell’isola.

La spinta riformista rallentò sotto Vittorio Amedeo III, e una grave carestia provocò nel 1780 una ribellione repressa con durezza, dando avvio al cosiddetto decennio rivoluzionario. Nel 1796 fece il suo ingresso in città l’Alternos Giovanni Maria Angioy, il cui tentativo di abolire il sistema feudale fallì rapidamente.

Ottocento: modernizzazione e crescita urbana

Durante i regni di Carlo Felice e Carlo Alberto, Sassari ottenne importanti benefici:

trasferimento della prefettura,

sviluppo dei traffici con la penisola,

costruzione della nuova strada Cagliari–Porto Torres,

autorizzazione all’espansione edilizia fuori dalle mura (1836).

Alla fine dell’Ottocento la città conobbe una forte crescita economica, con lo sviluppo dell’industria agricola e l’ascesa della borghesia locale. Tra le figure più importanti spicca Gavino Soro Pirino, sindaco dal 1877 al 1915, vicino alle idee mazziniane.

Nel 1891 nacque anche La Nuova Sardegna, fondata da giovani avvocati come Enrico Berlinguer (omonimo e parente del futuro leader politico), Pietro Moro e Pietro Satta Branca.

Novecento: autonomia politica e infrastrutture

Dopo la Prima Guerra Mondiale, Sassari partecipò al movimento dei reduci e alla nascita del Partito Sardo d’Azione, grazie a Camillo Bellieni e Luigi Battista Puggioni.

Nei decenni precedenti la Seconda Guerra Mondiale sorsero edifici simbolo come il Palazzo di Giustizia, il Liceo classico e scientifico e le scuole di San Giuseppe. La città fu risparmiata dai bombardamenti, pur soffrendo carestie e difficoltà.

Nel dopoguerra Sassari riprese a crescere e divenne il secondo centro urbano della Sardegna per importanza politica, culturale ed economica.

La crisi contemporanea

Oggi Sassari affronta una fase di crisi economica e politica, dovuta alla perdita di competitività rispetto a poli dinamici come Olbia, potenziata da uno dei porti più importanti del Mediterraneo e da un aeroporto internazionale. La città soffre inoltre una scarsa valorizzazione turistica e una connessione debole con il vicino scalo di Porto Torres, che ne limita il pieno sviluppo.

- Guarda anche il sito di Turismo Sassari per conoscere i servizi del territorio