🔹 Il Campidano, la grande pianura della Sardegna

Con i suoi 1.850 chilometri quadrati di estensione, il Campidano rappresenta la più vasta e importante pianura della Sardegna. Si sviluppa da Cagliari, nella parte meridionale dell’isola, fino a San Vero Milis e Milis, in provincia di Oristano, attraversando un’ampia fascia di territorio compresa tra le montagne del Gennargentu a est e quelle dell’Iglesiente a ovest.

Questa grande conca alluvionale, formatasi in epoche geologiche antiche, costituisce oggi il cuore agricolo e demografico della Sardegna. La sua posizione centrale, la fertilità dei suoli e la vicinanza ai principali centri urbani hanno reso il Campidano una delle aree più produttive e popolate dell’isola.

Nel paesaggio, ampi campi coltivati, canali irrigui e piccoli centri rurali si alternano a zone industriali e insediamenti moderni, testimoniando un territorio che da sempre unisce tradizione, natura e sviluppo.

- LEGGI ANCHE: L’uso dei mattoni in paglia e fango nei paesi del Campidano, i ladiri e “is lardiraius”

Origine del nome “Campidano”

- Il nome Campidano deriva dal latino campus, “campo”, con riferimento alla natura pianeggiante del territorio.

🌾 Scheda informativa: Il Campidano – la grande pianura della Sardegna

- Superficie: ~ 1.850 km²

- Estensione geografica: Da Cagliari (sud) a San Vero Milis e Milis (prov. di Oristano)

- Confini naturali: Gennargentu a est · Iglesiente a ovest

- Origine: Pianura tettonico–alluvionale, colmata da sedimenti fluviali in età recente

- Altitudine media: 0–100 m s.l.m. (conca pianeggiante a debolissima pendenza)

- Fiumi principali: Tirso, Flumini Mannu, Riu Mogoro, Flumini di Quartu e rete di canali irrigui

- Lagune e zone umide: Stagni e oasi costiere (area oristanese e golfo di Cagliari)

- Centri maggiori: Cagliari, Oristano, Assemini, Elmas, San Sperate, Serramanna, Sanluri, Mogoro, Uras

- Uso del suolo: Agricoltura intensiva (cereali, ortaggi, agrumi, vite), allevamento e poli produttivi

- Clima: Mediterraneo; estati calde e secche, inverni miti; regime pluviometrico autunno–invernale

- Valore economico: Cuore agricolo e insediativo dell’isola; corridoio naturale tra sud e centro-ovest

- Curiosità: Il nome deriva dal latino campus (“campo”); in epoca romana era tra i granai della Sardegna

🌾 Il Campidano, la grande pianura della Sardegna

Con i suoi 1.850 chilometri quadrati di estensione, il Campidano è la pianura più vasta e importante della Sardegna. Si sviluppa da Cagliari, nella parte meridionale dell’isola, fino a San Vero Milis e Milis, in provincia di Oristano, attraversando un’ampia fascia di territorio compresa tra le montagne del Gennargentu a est e quelle dell’Iglesiente a ovest.

Questa grande conca alluvionale, di origine antichissima, rappresenta il cuore agricolo e insediativo della Sardegna, un’area fertile dove si sono sviluppati i principali centri urbani e produttivi dell’isola. Grazie ai terreni ricchi di minerali e alla presenza di corsi d’acqua, il Campidano è stato per millenni una delle zone più favorevoli all’agricoltura, oggi specializzata nella coltivazione di cereali, ortaggi, viti e agrumi.

Il paesaggio è ampio e aperto: campi dorati, canali irrigui e piccoli borghi rurali si alternano a centri moderni e infrastrutture, testimoniando il profondo legame tra natura, lavoro e tradizione.

🌋 Origine geologica e fiumi del Campidano

Il Campidano è di origine tettonico-alluvionale: la pianura si è formata a seguito dello sprofondamento di un’antica depressione geologica, poi colmata nel tempo da sedimenti e depositi trasportati dai fiumi. Le sue origini risalgono al Terziario, quando le spinte vulcaniche e le successive erosioni modellarono il territorio fino a creare la grande valle che oggi separa il Gennargentu dall’Iglesiente.

Tra i corsi d’acqua principali che solcano il Campidano spiccano il Tirso, il Flumini Mannu, il Riu Mogoro e il Flumini di Quartu, che contribuiscono a mantenere fertile il suolo e alimentano un importante sistema di canali irrigui e lagune costiere.

Sul piano ambientale, il Campidano è una zona di grande valore naturalistico, dove zone umide, stagni e oasi ornitologiche convivono accanto alle aree agricole. È un paesaggio in continua evoluzione, che riflette la storia geologica della Sardegna e la capacità dell’uomo di adattarsi ai ritmi della terra.

In epoca romana, la pianura era uno dei granai dell’isola, grazie ai fertili depositi alluvionali del Tirso e dei fiumi minori.

Il territorio è oggi suddiviso in due grandi aree: il Campidano di Cagliari, a sud, e il Campidano di Oristano, a nord.

🔹 Una grande pianura alluvionale tra due golfi

Il Campidano collega in un’unica e ampia piana il Golfo di Cagliari con quello di Oristano, estendendosi per quasi 100 chilometri nel cuore della Sardegna. Dal punto di vista geologico, questa vasta porzione dell’isola è una vera e propria fossa tettonica, formatasi tra 4 e 2 milioni di anni fa a seguito della distensione di un sistema di faglie che provocò lo sprofondamento della crosta terrestre.

Nel corso dei millenni, il lento accumulo dei sedimenti trasportati dai fiumi e dai corsi d’acqua provenienti dai rilievi circostanti ha dato origine a una pianura alluvionale fertile e pianeggiante, che oggi rappresenta una delle aree più produttive e abitate della Sardegna.

La combinazione tra origine geologica, morfologia dolce e suoli ricchi di minerali spiega l’importanza storica e agricola del Campidano, autentico cuore della vita rurale sarda.

🔹 Geografie campidanesi

Dal punto di vista amministrativo, il Campidano si estende su un’area ampia che coinvolge più province della Sardegna: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Oristano. Questa grande pianura rappresenta non solo una regione geografica, ma anche una zona di identità linguistica e culturale comune, dove tradizioni, architettura e dialetto campidanese costituiscono elementi unificanti.

Nella parte settentrionale del Campidano rientrano i comuni di San Vero Milis e Narbolia, considerati i confini naturali della pianura verso il Montiferru.

A San Vero Milis (2.494 abitanti) l’identità campidanese è evidente anche nell’architettura tradizionale: le abitazioni più antiche sono realizzate con i tipici mattoni in ladiri, impasto di terra cruda e paglia che caratterizza da secoli le costruzioni rurali della piana.

Narbolia (circa 1.800 abitanti), pur trovandosi geograficamente nell’area del Montiferru, mantiene tratti culturali e linguistici riconducibili al Campidano, in particolare nella parlata locale campidanesofona. Questa sfumatura linguistica testimonia come il concetto di “Campidano” non sia solo territoriale, ma anche storico, culturale e identitario, in cui confini amministrativi e tradizioni popolari si intrecciano profondamente.

🌾 Scheda informativa: Geografie campidanesi

- Regione geografica: Campidano – grande pianura alluvionale tra Golfo di Cagliari e Golfo di Oristano

- Province coinvolte (storico-amministrative): Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano

- Confini naturali: Catena del Gennargentu (E) · Monti dell’Iglesiente (W) · Mar di Sardegna (S/W) · Montiferru (N)

- Comuni di confine settentrionale: San Vero Milis e Narbolia (prov. Oristano)

- Identità campidanese di San Vero Milis: architettura tradizionale con ladiri (mattoni in terra cruda e paglia)

- Narbolia: campidanesofona per parlata locale; geograficamente afferente al vicino Montiferru

- Lingua e cultura: prevalenza del sardo campidanese; tradizioni agro-pastorali e architetture rurali

- Paesaggio: piana a debolissima pendenza con coltivi, canali irrigui, case a corte e centri rurali

- Economia tipica: agricoltura (cereali, ortaggi, agrumi, vite), allevamento, trasformazioni agro-alimentari, servizi

- Note identitarie: il “Campidano” è insieme spazio geografico e area culturale-linguistica; i confini culturali non sempre coincidono con quelli amministrativi

🔹 La zanzara Anopheles e le paludi del Campidano

La pianura del Campidano, abitata sin dalla preistoria, ha conosciuto nel tempo una lunga e complessa relazione tra uomo e ambiente. La sua grande fertilità, dovuta ai suoli alluvionali, ne fece un’area di intenso sfruttamento agricolo già con i Fenici e, successivamente, con i Romani, che vi fondarono importanti centri rurali e infrastrutture.

Nonostante la sua ricchezza naturale, per secoli il Campidano è stato anche un territorio difficile e insalubre, a causa della presenza della zanzara Anopheles, vettore della malaria. Questo insetto, probabilmente introdotto in Sardegna attraverso i traffici marittimi fenici, trovò un habitat ideale nelle paludi e nelle zone umide della pianura, in particolare nelle aree di Terralba e Arborea.

La malaria rese per lungo tempo la vita nel Campidano faticosa e pericolosa, limitando la crescita degli insediamenti e influenzando l’organizzazione sociale ed economica. Solo a partire dalla prima metà del XX secolo, con le grandi opere di bonifica idraulica e sanitaria promosse durante il periodo della Bonifica di Arborea, la zanzara fu definitivamente debellata e l’area divenne uno dei poli agricoli più produttivi dell’isola.

Oggi, la memoria di quell’antico problema sanitario sopravvive nei racconti locali e nei toponimi legati alle paludi e agli stagni bonificati, testimonianza della capacità dell’uomo di trasformare un ambiente ostile in una risorsa vitale per la Sardegna.

Foto di Егор Камелев su Unsplash

- LEGGI ANCHE: Arborea

🔹 Una delle più grandi concentrazioni di ovini al mondo

La Sardegna è una delle regioni europee con la più alta densità di ovini per abitante e per superficie: circa 4 milioni di capi, una delle concentrazioni più elevate del pianeta.

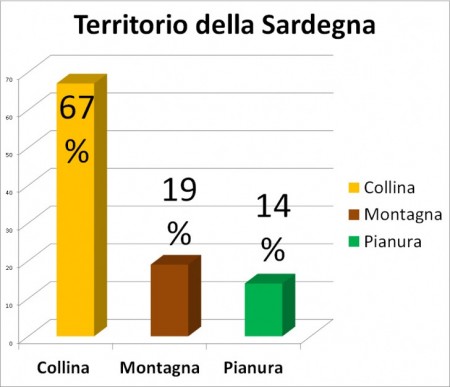

Nonostante solo il 20% del territorio sia destinato all’agricoltura, oltre il 60% dell’isola è impiegato per l’allevamento estensivo, soprattutto ovino, che da secoli rappresenta il cuore dell’economia rurale sarda.

Questo modello di sviluppo è il risultato di una scelta naturale e storica: le condizioni geologiche e climatiche della Sardegna favoriscono più la pastorizia che la coltivazione intensiva. I terreni dell’isola, infatti, presentano caratteristiche che ne limitano la produttività agricola:

poca profondità del suolo, spesso roccioso o sabbioso;

scarsa permeabilità, che riduce la capacità di trattenere acqua;

bassa fertilità naturale, dovuta alla composizione minerale dei substrati;

falde sotterranee modeste e disomogenee;

presenza diffusa di terre salmastre e suoli aridi;

ridotte riserve di acqua dolce, concentrate in poche aree collinari e montane.

In questo contesto ambientale, l’allevamento ovino ha saputo adattarsi perfettamente, modellando il paesaggio e la cultura dell’isola. I pascoli naturali e la transumanza stagionale hanno dato origine a una delle più forti identità pastorali del Mediterraneo, dalla quale derivano eccellenze come il formaggio pecorino sardo, oggi riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

🔹 Le bonifiche che hanno dato respiro all’agricoltura sarda

Nonostante le difficoltà legate alla povertà dei suoli e alla scarsità d’acqua, la Sardegna è riuscita nel corso del Novecento a trasformare profondamente il proprio paesaggio agricolo grazie alle grandi opere di bonifica.

Le prime, avviate agli inizi del XX secolo, e quelle successive, più mirate e diffuse negli ultimi trent’anni, hanno permesso di recuperare ampie aree paludose e improduttive, soprattutto nel Campidano e nelle zone costiere di Terralba, Arborea e Oristano.

Questi interventi hanno dato nuovo respiro all’agricoltura sarda, favorendo l’espansione delle coltivazioni ortofrutticole – oggi tra le più produttive dell’isola – che si sono affiancate a quelle tradizionali dell’olivo e della vite, più diffuse nelle aree collinari.

La trasformazione del territorio ha avuto anche un forte impatto economico e sociale, segnando il passaggio da un’agricoltura di sussistenza a una più organizzata e specializzata, capace di dialogare con i mercati nazionali e internazionali.

Oggi, le zone bonificate rappresentano un patrimonio ambientale e produttivo fondamentale: paesaggi pianeggianti, fertili e ordinati che raccontano il secolo in cui la Sardegna moderna è nata, tra tradizione rurale e innovazione agricola.

- LEGGI ANCHE: LA CITTA’ TERMALE DI SARDARA

- LEGGI ANCHE: IL CASTELLO DI SANLURI

🌾 Scheda informativa: Le principali pianure della Sardegna

- 1️⃣ Pianura del Campidano

Estensione: ~1.850 km²

Origine: Alluvionale e tettonica

Province: Cagliari · Oristano · Medio Campidano

Uso prevalente: Agricoltura intensiva e allevamento ovino

Note: Cuore agricolo dell’isola, collega il Golfo di Cagliari con quello di Oristano.

- 1️⃣ Pianura del Campidano

- 2️⃣ Pianura di Ozieri

Estensione: ~200 km²

Origine: Alluvionale

Provincia: Sassari

Uso prevalente: Cereali e foraggi

Note: Conca fertile circondata da rilievi calcarei del Logudoro.

- 2️⃣ Pianura di Ozieri

- 3️⃣ Piana di Ottana

Estensione: ~150 km²

Origine: Alluvionale e vulcanica secondaria

Provincia: Nuoro

Uso prevalente: Agricoltura e industria agroalimentare

Note: Area centrale, importante polo produttivo della Sardegna interna.

- 3️⃣ Piana di Ottana

- 4️⃣ Nurra di Alghero

Estensione: ~250 km²

Origine: Alluvionale

Provincia: Sassari

Uso prevalente: Cereali, vite, olivo e pascolo

Note: Pianura costiera a nord-ovest, bonificata nel XX secolo.

- 4️⃣ Nurra di Alghero

- 5️⃣ Piana del Cedrino

Estensione: ~100 km²

Origine: Alluvionale

Provincia: Nuoro

Uso prevalente: Agrumeti, orticoltura e allevamento

Note: Valle fluviale nel cuore della Baronia.

- 5️⃣ Piana del Cedrino

- 6️⃣ Piana di Campu Giavesu

Estensione: ~70 km²

Origine: Vulcanica

Provincia: Sassari (Giave, Logudoro)

Uso prevalente: Pascolo e cereali

Note: Unica pianura sarda di origine vulcanica, su colate basaltiche antiche.

Pianure della Sardegna

Le grandi pianure sarde sono in tutto 6, ovvero:

- La pianura del Campidano – Provincie di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e di Oristano

- La pianura della Nurra – Provincia di Sassari

- La piana del Cedrino – Provincia di Nuoro

- La piana del Posada – Provincia di Nuoro

- La piana del Flumendosa – Provincia di Cagliari

- La piana di Campu Giavesu – Provincia di Sassari.

🔹 Dal granaio di Roma alla “carciofiera d’Italia”

Fin dall’antichità, il Campidano è stato il cuore agricolo della Sardegna, una pianura fertile e produttiva che i Romani definirono “il granaio di Roma” per la sua straordinaria capacità di fornire cereali all’Impero.

Qui, l’agricoltura ha sempre rappresentato una componente essenziale della vita economica e sociale dell’isola, sostenuta da un clima favorevole e da suoli ricchi di sedimenti alluvionali.

Negli ultimi cinquant’anni, il Campidano ha conosciuto una profonda trasformazione: da area di colture estensive e tradizionali, si è evoluto verso una produzione agricola specializzata e di qualità, dando origine a vere e proprie eccellenze agroalimentari.

Tra queste spicca il carciofo sardo, fiore all’occhiello dell’orticoltura regionale, tanto da valere al Campidano l’appellativo di “carciofiera d’Italia” per la sua ampia produzione e la diffusione del prodotto anche nei mercati nazionali ed esteri.

🌾 Le principali colture del Campidano

Oggi le coltivazioni prevalenti nella pianura campidanese riflettono un equilibrio tra tradizione e innovazione agricola. Tra i prodotti più diffusi troviamo:

Avena – utilizzata per foraggi e cereali da consumo;

Orzo – base per mangimi e produzione birraria;

Frumento – antica coltura cerealicola, retaggio romano;

Carciofi – prodotto simbolo del Campidano, anche esportato fuori regione;

Arance – tipiche degli agrumeti del Campidano di Oristano e di Cagliari;

Barbabietole – coltura industriale legata alla filiera saccarifera.

Grazie alle bonifiche e alle moderne tecniche di irrigazione, l’agricoltura campidanese si è consolidata come una delle più produttive e diversificate del Mediterraneo, continuando a essere una risorsa economica e identitaria per la Sardegna.