Il classico piatto della cucina pastorale sarda, noto come il “porcetto sardo” sta vivendo in questi anni uno dei momenti più difficili della sua storia.

Le normative igienico sanitarie, imposte dall’Unione Europea, che in parte sono un adeguamento alle nuove conoscenze in materia di protezione della salute e in parte sono pilotate dalle industrie multinazionali alimentari che gestiscono il business mondiale dell’alimentazione umana, impongono a paesi membri disciplinari in linea con moderni (e spesso discussi) parametri di qualità, e, a livello locale, condizionano la commerciabilità di questa importante risorsa della gastronomia sarda.

Le normative igienico-sanitarie imposte dall’Unione Europea, nate per garantire maggiore sicurezza e tutela della salute dei consumatori, hanno introdotto standard di qualità molto rigorosi per tutti i Paesi membri.

Queste regole, se da un lato rappresentano un adeguamento alle più moderne conoscenze scientifiche in materia di sicurezza alimentare, dall’altro vengono talvolta percepite come strumenti che favoriscono le grandi industrie alimentari a discapito delle piccole produzioni artigianali.

In Sardegna, tali direttive influenzano in modo significativo la commerciabilità dei prodotti tipici locali, imponendo disciplinari tecnici complessi anche a quei produttori che tramandano metodi tradizionali di lavorazione — spesso più genuini, ma non sempre conformi agli standard industriali europei.

Il risultato è un equilibrio difficile tra tutela della salute pubblica e difesa dell’identità gastronomica sarda: una sfida che coinvolge pastori, artigiani del cibo e piccoli produttori che continuano, con passione, a preservare sapori antichi in un mondo che cambia.

🐖 La peste suina in Sardegna: emergenza sanitaria o ostruzionismo commerciale?

🔬 Un’emergenza che ha cambiato la storia del porcetto sardo

La peste suina africana è una delle emergenze sanitarie più gravi che abbia colpito la Sardegna negli ultimi decenni.

Le misure di contenimento adottate — in particolare il divieto di allevamento dei maiali a pascolo brado, il blocco delle esportazioni e le rigide restrizioni sanitarie imposte dall’Unione Europea — hanno avuto un impatto devastante sull’economia agroalimentare isolana.

Queste norme hanno colpito in particolare la filiera del porcetto sardo, simbolo della cucina tradizionale, che per anni non ha potuto essere commercializzato al di fuori dei confini regionali.

La diffusione sul mercato di prodotti contraffatti e l’aumento dei costi di allevamento hanno aggravato ulteriormente la crisi.

Molti piccoli allevatori non sono riusciti a sostenere le nuove condizioni e hanno dovuto chiudere le proprie aziende, segnando la fine di una parte importante della pastorizia sarda legata al suino.

📊 I numeri dell’allevamento suino in Sardegna

Nonostante le difficoltà, il settore resta vitale.

Nel 2023 si contano in Sardegna circa 164.000 maiali da allevamento e 12.900 aziende attive, distribuite soprattutto nelle aree del Nuorese, Ogliastra e Medio Campidano.

Questi numeri dimostrano una lenta ma costante ripresa del comparto, favorita anche dalle nuove misure di biosicurezza e dai programmi regionali per la lotta alla peste suina africana.

⚖️ La normativa di restrizione: l’isolamento dell’isola

L’11 novembre 2011, con un apposito provvedimento comunitario, l’Unione Europea ha vietato alla Sardegna l’esportazione di suini vivi e macellati verso il resto d’Italia e dell’UE.

Il provvedimento è stato una diretta conseguenza della presenza, sull’isola, del virus della peste suina africana (PSA), comparso per la prima volta nel 1978.

L’origine del contagio, secondo gli esperti, potrebbe essere legata a un inquinamento della filiera suina attraverso prodotti di scarto provenienti dalla Spagna.

Le restrizioni europee hanno comportato anche il divieto di macellazione e lavorazione delle carni suine destinate alla vendita extra-isolana, determinando una forte perdita di competitività per il comparto.

Il porcetto sardo, prodotto simbolo della gastronomia regionale, ha così perso per anni il suo valore commerciale sui mercati nazionali e internazionali.

🌱 Tra salute pubblica e identità culturale

Oggi, dopo decenni di restrizioni, la Sardegna è vicina all’eradicazione completa della peste suina africana.

Tuttavia, il dibattito resta aperto: per molti allevatori, le misure sanitarie europee, pur necessarie, hanno rappresentato anche una forma di ostruzionismo commerciale che ha penalizzato l’economia locale e favorito le grandi filiere continentali.

La sfida per il futuro sarà conciliare sicurezza alimentare, tutela della salute pubblica e valorizzazione dei prodotti sardi, restituendo al porcetto sardo il ruolo che merita: quello di ambasciatore della tradizione culinaria dell’isola.

Nel 2023 si contano in Sardegna 164.000 maiali da allevamento e 12.900 aziende attive nel settore.

🔥 La specificità territoriale del porcetto sardo

Il porcetto sardo, o maialino da latte arrosto, rappresenta uno dei piatti simbolo della tradizione gastronomica sarda.

La sua unicità nasce da un insieme di fattori ambientali, culturali e tecnici che rendono questo prodotto inimitabile al di fuori dell’isola.

Tre elementi in particolare ne definiscono l’identità e la qualità, frutto di una tradizione secolare tramandata da generazioni di allevatori sardi.

🐖 1. Allevamento naturale e pascolo semibrado

Il primo segreto del porcetto sardo autentico risiede nel tipo di allevamento.

I maialini vengono cresciuti in pascoli semibradi, cioè con ampia libertà di movimento all’interno di aree naturali che si estendono anche per diversi ettari.

Qui gli animali si nutrono di ciò che il bosco sardo offre naturalmente — radici, ghiande, erbe spontanee e bacche — elementi che conferiscono alla carne aromi e sapori unici, impossibili da riprodurre in allevamenti intensivi.

Questa pratica, oltre a rispettare il benessere animale, contribuisce a mantenere viva la connessione tra allevamento e ambiente mediterraneo, un equilibrio millenario tipico della Sardegna.

⚒️ 2. Macellazione secondo la tradizione agropastorale

La macellazione del maialino segue ancora oggi protocolli di lavoro ereditati dalla cultura agropastorale sarda.

Si tratta di procedure che uniscono tecnica e ritualità, dove nulla viene sprecato e ogni parte dell’animale viene valorizzata.

La selezione del maialino è accurata: si utilizza un esemplare giovane, da latte, con un peso compreso tra i 4 e i 5 chilogrammi, in modo da ottenere una carne morbida, succosa e delicata.

Queste caratteristiche rendono il porcetto sardo diverso da qualsiasi altra preparazione di maiale arrosto nel panorama gastronomico italiano ed europeo.

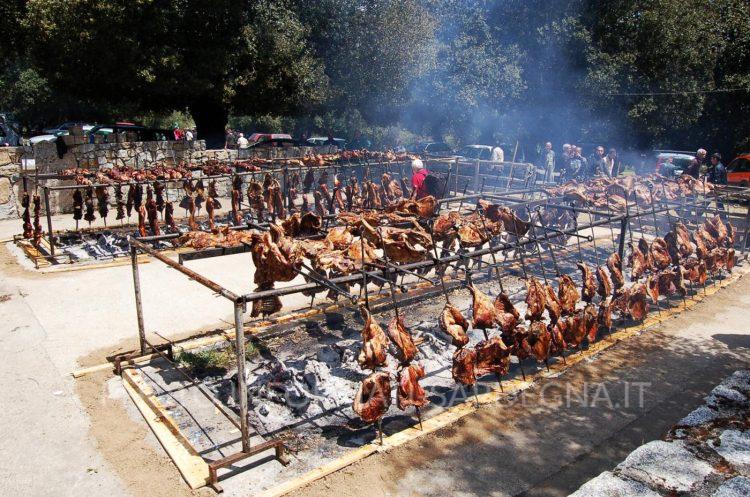

🔥 3. Cottura lenta allo spiedo e aromi del territorio

La cottura del porcetto è un’arte che richiede tempo, pazienza e maestria.

Tradizionalmente avviene davanti a un fuoco vivo, con il maialino allo spiedo o su graticole artigianali, girato lentamente per assicurare una cottura uniforme.

Durante la cottura, la carne viene aromatizzata con erbe locali come mirto, rosmarino o timo sardo, che esaltano il profumo del fumo e donano note balsamiche al gusto.

A fine cottura, la superficie viene spennellata con gocce di grasso naturale (ricavate dal lardo dello stesso animale) e insaporita con sale marino, per ottenere una crosta croccante e dorata che racchiude un cuore tenero e saporito.

🌿 Il porcetto sardo: simbolo di territorio e identità

Il porcetto sardo tradizionale non è soltanto un piatto, ma un rito collettivo, un gesto di convivialità e di legame con la terra.

Ogni passaggio — dall’allevamento al fuoco finale — riflette la sapienza antica dei pastori sardi, che hanno saputo trasformare un semplice maialino in un capolavoro gastronomico riconosciuto in tutto il mondo.

Il suo profumo, il colore ambrato e il sapore deciso raccontano l’anima autentica della Sardegna, fatta di equilibrio tra natura, tradizione e cultura del cibo.

🐖 Cos’è il porcetto sardo

Il porcetto sardo, conosciuto anche come su porceddu o proceddu, è il maialino da latte tipico della Sardegna, un simbolo gastronomico e culturale dell’isola.

Si tratta di un piccolo suino che pesa al massimo 5 chilogrammi e non supera i venti giorni di età.

Questo animale appartiene alla razza suina sarda autoctona, allevata sull’isola da secoli e riconosciuta ufficialmente come razza nazionale italiana nel 2006, grazie al lavoro del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali dell’Agenzia Agris Sardegna.

Il porcetto sardo è dunque molto più di un piatto: è un elemento identitario che racchiude secoli di tradizione agropastorale, legata al territorio e ai suoi ritmi naturali.

🐷 Il maiale sardo: una razza autoctona

Il maiale sardo si distingue per caratteristiche genetiche uniche, sviluppate nel corso dei secoli in armonia con l’ambiente isolano.

Si tratta di una razza rustica e resistente, perfettamente adattata al clima mediterraneo e alle risorse naturali del territorio.

Questa specie vive in pascoli aperti e aree boscose, dove si nutre di ghiande, radici, erbe e bacche, elementi che donano alla carne un aroma intenso e un gusto autentico.

Secondo i dati di Sardegna Agricoltura, le peculiarità del porcetto derivano non solo dal patrimonio genetico, ma anche da fattori geografici, culturali e antropologici propri dell’isola, che rendono questa carne unica e inimitabile.

🌿 L’allevamento del maiale in Sardegna

L’allevamento suino in Sardegna è fortemente legato alla tradizione rurale e familiare.

La maggior parte dei maiali sardi cresce all’aperto o in pascolo semibrado, godendo di ampia libertà di movimento e di un’alimentazione naturale.

Tuttavia, proprio questa pratica, pur rispettosa dell’ambiente e del benessere animale, ha suscitato nel tempo pregiudizi commerciali e restrizioni sanitarie, specialmente durante le campagne contro la peste suina africana.

Nonostante le difficoltà, i produttori sardi hanno continuato a credere nella qualità e nell’autenticità del loro prodotto.

Il mercato, infatti, ha sempre premiato il porcetto sardo tradizionale, tanto che oggi è considerato uno dei prodotti italiani più contraffatti, a testimonianza della sua fama e del suo valore economico e culturale.

🍽️ Un simbolo della gastronomia sarda

Il porcetto sardo arrosto allo spiedo è il piatto più rappresentativo delle feste popolari e delle grandi occasioni in Sardegna.

Servito caldo, con la crosta croccante e la carne tenera, viene aromatizzato con mirto, rosmarino o timo sardo, profumi che evocano i boschi e le colline dell’isola.

Ogni porzione racconta una storia di sapienza contadina e identità territoriale, e rappresenta un legame profondo tra uomo, natura e tradizione.

- LEGGI ANCHE: IL CARCIOFO SARDO

🌍 Il porcetto sardo deve rimanere unico

Osservando il fenomeno da una prospettiva più ampia, appare chiaro che il porcetto sardo non ha potuto resistere pienamente all’impatto del mercato globale.

Le dinamiche industriali moderne impongono ritmi di produzione rapidi e volumi elevati, difficilmente compatibili con i tempi lenti e la cura artigianale richiesti da un prodotto tipico tradizionale.

La conseguenza è che, spesso, la vendita del porcetto sardo risente della scarsa disponibilità di capi da macellare, una carenza che ha favorito la diffusione di imitazioni e prodotti contraffatti.

Un fenomeno che danneggia non solo l’economia locale, ma anche l’immagine di uno dei simboli più autentici della gastronomia sarda.

⚖️ Tradizione contro globalizzazione: un equilibrio difficile

Oggi la principale critica rivolta all’allevamento suino sardo riguarda la mancanza di dati strutturati sulle prestazioni produttive e sui costi di allevamento.

Tuttavia, questa “inefficienza” è anche il riflesso della natura artigianale e territoriale del prodotto: il porcetto non nasce per seguire logiche industriali, ma per preservare un sapere antico.

Un prodotto tipico come il porcetto sardo non può – e non deve – diventare globale, perché la sua forza risiede proprio nella specificità del territorio, nei pascoli, nelle erbe aromatiche e nel fuoco lento che lo cuoce.

Tentare di standardizzarlo significherebbe snaturarne l’essenza.

Nel mondo gastronomico, qualità e quantità non possono andare di pari passo.

La vera ricchezza del porcetto sardo sta nella sua autenticità, nel suo legame con la terra e nel sapere di chi lo prepara ancora secondo tradizione.

- Guarda anche: la ricetta del Porceddu su Arborea.it