🌳 Parchi e Viali della Rimembranza: memoria vivente dei caduti

I Parchi e Viali della Rimembranza in Sardegna e nel resto d’Italia furono istituiti a partire dal 1922, come luoghi dedicati alla commemorazione dei caduti della Prima Guerra Mondiale.

La loro realizzazione fu promossa dal governo fascista come forma di sacralizzazione laica del sacrificio bellico, diffusa in molte città italiane, tra cui Cagliari.

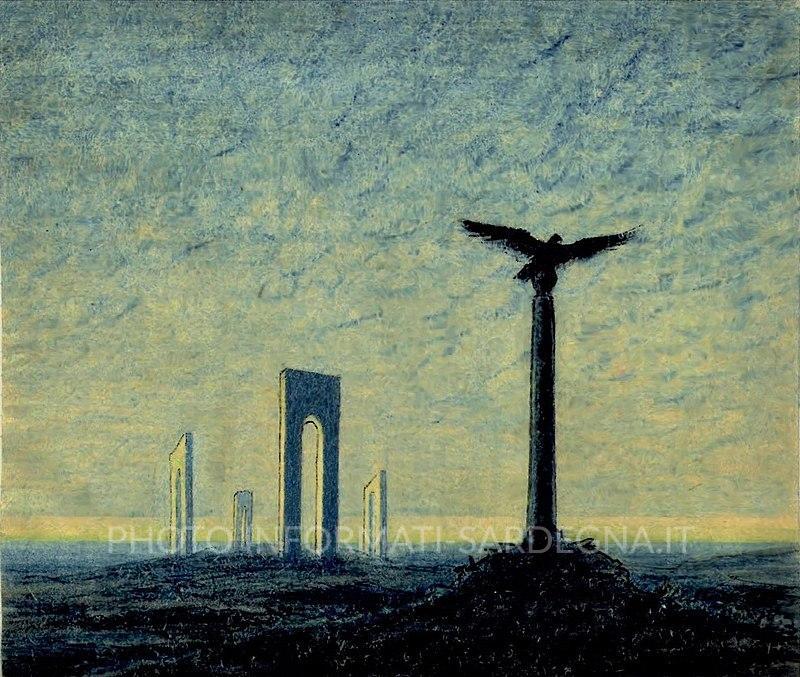

Il significato simbolico di questi spazi è affidato agli alberi piantati in onore dei caduti: ogni albero rappresenta un soldato morto in guerra, proveniente dalla città o dal territorio in cui sorge il parco.

A ciascuna pianta veniva apposta una targa commemorativa, spesso con il nome del caduto e, in alcuni casi, anche una fotografia.

Questi luoghi costituiscono una forma di memoria collettiva e visiva, capace di unire natura, urbanistica e ricordo in un unico paesaggio commemorativo.

- LEGGI ANCHE: Memoriale ai Caduti nella Grande Guerra

🌿 Parchi della Rimembranza in Sardegna

Anche in Sardegna, come nel resto d’Italia, furono istituiti luoghi della memoria dedicati ai caduti della Prima Guerra Mondiale, secondo il progetto nazionale dei Parchi e Viali della Rimembranza avviato nel 1922.

Nell’isola si conservano ancora oggi due importanti spazi commemorativi:

📍 Parco della Rimembranza – Cagliari

Situato tra via Sonnino e via San Lucifero, ospita il Memoriale ai Caduti della Grande Guerra progettato da Ubaldo Badas, oltre a una piantumazione storica di alberi, ciascuno dedicato a un soldato sardo caduto.📍 Viale della Rimembranza – Iglesias

Un viale alberato che si snoda nella città mineraria del Sulcis, anch’esso nato come luogo simbolico per ricordare i giovani soldati iglesienti morti durante il conflitto.

Questi spazi uniscono architettura, paesaggio e memoria, mantenendo vivo il ricordo dei caduti attraverso elementi naturali (alberi dedicati) e installazioni commemorative.

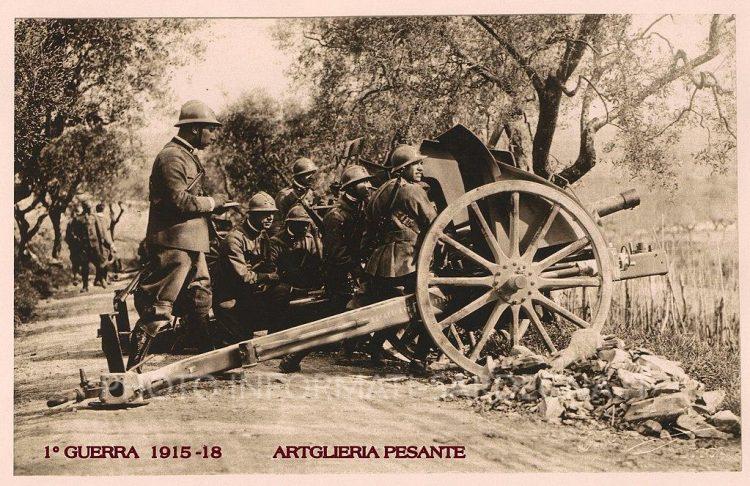

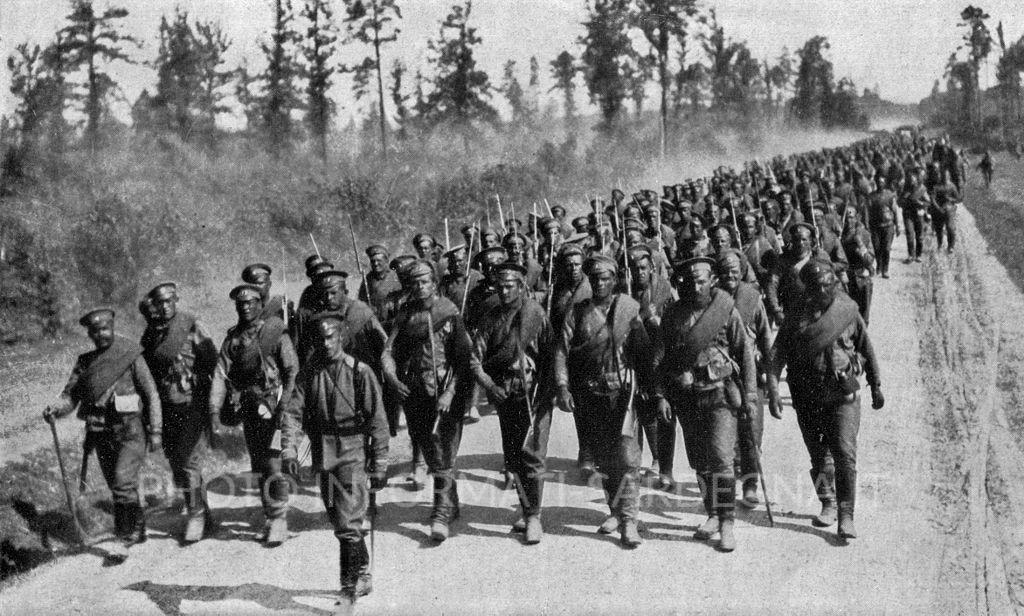

⚰️ I caduti italiani nella Prima Guerra Mondiale

Nel corso della Prima Guerra Mondiale (1915–1918), l’Italia subì un tributo di sangue altissimo: si stima che tra 650.000 e 750.000 soldati italiani morirono sul campo o per le conseguenze dirette del conflitto.

Se si includono anche le vittime civili, i dispersi e i deceduti per ferite, malattie o prigionia, il numero complessivo può avvicinarsi al milione di morti.

Questo bilancio tragico segnò profondamente la storia del Paese e diede origine a una vasta rete di monumenti, lapidi, parchi e viali della Rimembranza, realizzati in tutta Italia per onorare la memoria dei caduti.

13.800 sardi morti durante

la Prima Guerra Mondiale

⚰️ I sardi morti nella Prima Guerra Mondiale

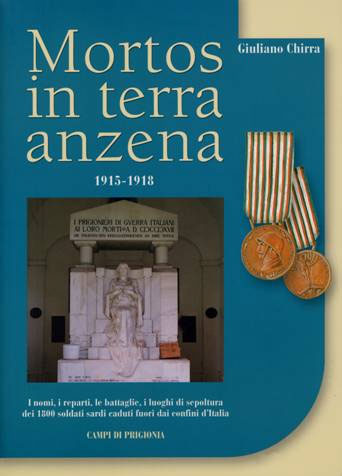

Secondo lo storico Giuliano Chirra, autore del volume “Mortos in terra anzena”, furono almeno 13.800 i sardi morti durante la Prima Guerra Mondiale.

Si tratta di un numero ufficialmente accertato, ma che viene considerato per difetto: il tributo umano effettivo dell’isola potrebbe infatti essere stato più alto.

🌍 Morti fuori dai confini nazionali

Circa il 10% dei caduti sardi, pari a 1.845 soldati, perse la vita fuori dall’Italia, impegnati in teatri di guerra secondari ma non meno drammatici.

Chirra riporta che 650 sardi morirono tra Libia, Balcani e Francia, mentre quasi il doppio perirono in prigionia, nei campi di detenzione nemici.

📍 Dove morirono i soldati sardi

Ecco le principali aree geografiche dove i sardi caddero durante la Prima Guerra Mondiale:

Libia

Abissinia (Etiopia)

Eritrea

Somalia

Albania

Macedonia

Francia

🏛️ Propaganda fascista e luoghi della Rimembranza

I Parchi e Viali della Rimembranza, nati inizialmente come luoghi di commemorazione dei caduti della Prima Guerra Mondiale, furono ben presto strumentalizzati dal regime fascista per scopi di propaganda ideologica e militarista.

Durante il Ventennio, questi luoghi vennero utilizzati non solo per onorare i morti, ma per glorificare la “vittoria” e gli “eroi” della Grande Guerra in chiave nazionalista.

Attraverso monumenti, cerimonie, alberi intitolati e lapidi, il regime costruì un pantheon civile e patriottico, volto a rinforzare lo spirito militare del popolo italiano.

L’obiettivo era duplice:

Mantenere vivo un clima di mobilitazione permanente, utile a sostenere l’espansionismo coloniale in Africa orientale.

Preparare psicologicamente la popolazione all’eventualità di un nuovo conflitto, che sarebbe poi arrivato con la Seconda Guerra Mondiale.

Così, i luoghi della memoria, anziché rimanere spazi di lutto e riflessione, divennero scenografie del consenso, funzionali al rafforzamento del potere del regime e all’educazione del “nuovo cittadino fascista”.

🏛️ La retorica dei memoriali: monumenti, sacrari e intitolazioni nel Ventennio

Durante il Ventennio fascista, l’Italia assistette a una diffusione capillare di monumenti pubblici dedicati alla Prima Guerra Mondiale, che si affiancarono ai Parchi e Viali della Rimembranza.

In città e paesi di tutta la penisola, le autorità realizzarono sacrari, cippi, lapidi commemorative e intitolarono piazze, scuole, strade ed edifici pubblici alle battaglie, agli eroi e ai caduti del conflitto.

Questi spazi venivano collocati in punti simbolici e ben visibili, come piazze centrali, giardini o crocevia cittadini. Con il tempo, divennero veri e propri luoghi di culto civile, celebrati attraverso cerimonie ufficiali, visite delle autorità e soprattutto raduni scolastici obbligatori.

Dal 2 dicembre 1925, il regime fascista rese obbligatorie le commemorazioni pubbliche presso questi luoghi, coinvolgendo studenti, cittadini, sindaci e rappresentanti dello Stato.

L’obiettivo andava ben oltre la semplice memoria: si trattava di rafforzare la sacralità del militarismo patriottico, costruire un’identità nazionale unificata e educare le nuove generazioni alla devozione per la Patria e al culto del sacrificio bellico.

🌫️ L’oblio dei Parchi della Rimembranza dopo la caduta del fascismo

Con la caduta del fascismo e la nascita della Repubblica Italiana, molti Parchi e Viali della Rimembranza iniziarono a perdere la loro funzione commemorativa.

Negli anni ’50 e ’60, numerose amministrazioni comunali scelsero di eliminarli o modificarli, spinti dal desiderio di rinnovare le città e di prendere le distanze da elementi considerati retaggio del regime.

In tanti casi, gli alberi commemorativi vennero abbattuti, le targhe rimosse, e le aree trasformate in spazi pubblici privi di significato storico. Così, questi luoghi persero progressivamente il loro valore simbolico legato alla memoria dei caduti.

🌳 Il riconoscimento come beni culturali e paesaggistici

Nel 2004, dopo anni di silenzio e marginalizzazione, arrivò una svolta importante. Il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, noto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riconobbe ufficialmente i Parchi della Rimembranza come beni di valore storico, paesaggistico e culturale.

Da quel momento, le istituzioni hanno cominciato a tutelare e valorizzare questi luoghi, considerandoli testimonianze autentiche della memoria collettiva e del sacrificio compiuto durante la Prima Guerra Mondiale, al di là del loro passato uso propagandistico.