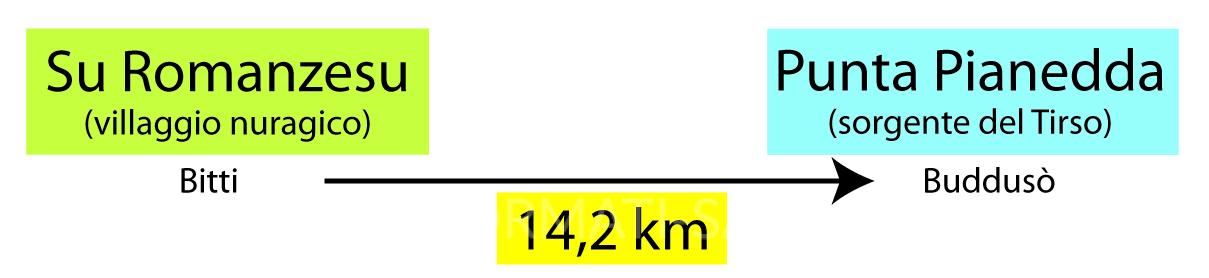

Su Romanzesu è il più importante sito nuragico del territorio di Bitti, situato sull’altopiano granitico di Sa Serra, in località Poddi Arvu, all’interno di una rigogliosa foresta di sughere. Il complesso si estende su oltre 7 ettari, in un’area densa di vegetazione e storia, a pochi chilometri dalla sorgente del Tirso, il fiume più lungo della Sardegna.

Durante l’Età del Bronzo (XIII–IX sec. a.C.), Su Romanzesu era un fiorente villaggio nuragico, centro cerimoniale e abitativo frequentato da genti dell’entroterra sardo.

Nei dintorni, un altro importantissimo sito archeologico si trova a Orune. Visita la fonte sacra de Su Tempiesu

Il toponimo “Su Romanzesu” deriva da “romanzo” o “romano”, a testimonianza della presenza romana nell’area in epoca imperiale. I Romani infatti costruirono in zona delle fattorie (“mansiones”), contribuendo alla perdita dell’identità nuragica del luogo fino alla riscoperta del XX secolo.

📌 Su Romanzesu – Scheda Informativa

🗺️ Regione: Sardegna centro-orientale – Barbagia di Bitti

🏗️ Tipologia: Complesso nuragico e santuario cerimoniale

⛏️ Epoca: Età del Bronzo (XIII–IX sec. a.C.) – Presenza romana successiva

Strutture: pozzo sacro, templi, capanne, anfiteatro, labirinto

🎫 Visite: Cooperativa Istelai – via Mameli 57, Bitti

📞 Tel: 0784 414314 – Orari: 9:00–13:00 / 15:00–19:00

💶 Biglietto: €3,10

📍 Link Google Maps: Su Romanzesu

Cosa comprende il complesso nuragico di Su Romanzesu

Il sito archeologico presenta una straordinaria varietà di strutture, unica in Sardegna per densità e complessità:

🔹 Un pozzo sacro (cuore del santuario)

🔹 Circa 100 capanne in pietra

🔹 Due templi a megaron

🔹 Un tempio rettangolare

🔹 Un anfiteatro ellittico

🔹 Un labirinto cerimoniale

La funzione principale del villaggio era legata al culto dell’acqua, ma anche a funzioni civili e giuridiche. Il tutto immerso in un contesto naturale mozzafiato.

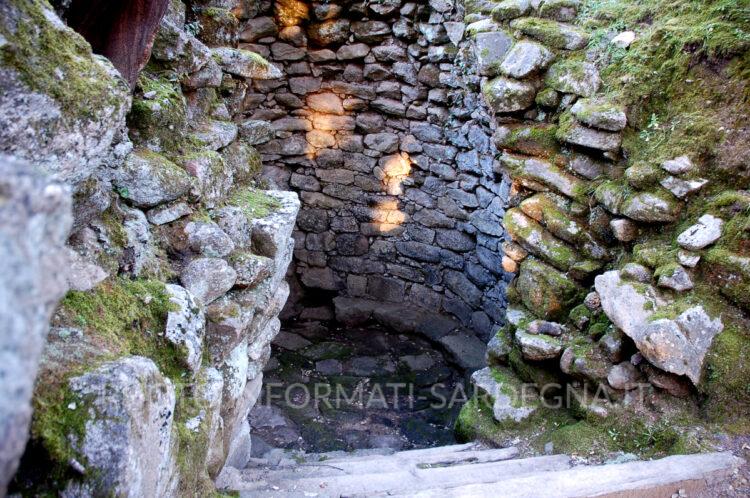

💧 Il pozzo sacro de Su Romanzesu

Al centro del complesso si trova il pozzo sacro, costruito con filari di granito che disegnano una struttura a tholos, poggiata direttamente sulla roccia della sorgente.

L’area presenta:

un vano circolare con seduta perimetrale

gradini laterali usati come tribune

betili in granito rinvenuti nei pressi, simboli delle divinità

Si ipotizza che inizialmente la sorgente fosse utilizzata per l’approvvigionamento idrico, ma successivamente divenne centro di riti collettivi legati all’acqua sacra.

L’anfiteatro cerimoniale e i riti dell’acqua

L’anfiteatro ellittico di Su Romanzesu era collegato al pozzo da un canale di 42 metri, che trasportava l’acqua cerimoniale in una vasca centrale profonda 1,60 m.

Attorno alla vasca si trovano gradoni in pietra, utilizzati dalla popolazione per assistere ai riti.

Questo spazio aveva anche una funzione giuridica: vi si praticava l’ordalia dell’acqua, una prova rituale per stabilire la colpevolezza o innocenza in casi di reati gravi. Se l’imputato resisteva indenne, era ritenuto innocente per volere divino.

Le capanne: vita quotidiana nel villaggio nuragico

Le capanne di Su Romanzesu sono realizzate in pietra non levigata, tutte a pianta circolare, con:

pavimenti lastricati

sedute perimetrali

un focolare centrale

Questi ambienti erano destinati alla vita quotidiana, alla preparazione del cibo, ai momenti comunitari e probabilmente anche a riunioni cerimoniali private.

⛪ I templi de Su Romanzesu

Sono stati rinvenuti tre templi:

Due a megaron: ingresso sul lato corto, vestibolo e cella

Uno rettangolare: ingresso sul lato lungo, con pavimento in argilla e banconi laterali

In ogni tempio si trovava una fossa circolare, usata per raccogliere l’acqua rituale, a conferma della centralità del culto idrico nel santuario.

- Visita anche il sito del Museo Archeologico di Nuoro Giorgio Asproni

⚠️ La scoperta e le manomissioni di Taramelli

Il sito fu scoperto nel 1919 dall’archeologo Antonio Taramelli, durante lavori per la ricerca di acqua.

Purtroppo, i primi scavi furono invasivi e parzialmente distruttivi:

fu danneggiata la scala trapezoidale del pozzo

l’acqua fu deviata verso un abbeveratoio

i tubi in ceramica antichi furono sostituiti nel 1950 con un canale granitico, che coprì anche iscrizioni originali