Le formiche della Sardegna rappresentano un capitolo sorprendente della biodiversità dell’isola. Grazie alla sua lunga storia geologica e alla condizione di insularità, la Sardegna ha sviluppato un ecosistema unico, in cui convivono specie endemiche rare e specie aliene introdotte dall’uomo nel corso dei secoli. Questo piccolo ma affascinante mondo sotterraneo e di superficie racconta l’evoluzione naturale dell’isola, le dinamiche ecologiche e le nuove sfide legate alla globalizzazione e ai cambiamenti ambientali. Studiare le formiche sarde significa esplorare un vero laboratorio naturale a cielo aperto.

- LEGGI ANCHE: Il Mammuth sardo

- LEGGI ANCHE: Ameles Africana

Il mondo degli insetti sardi

La Sardegna custodisce un patrimonio biologico straordinario, frutto della sua condizione di isola e del lungo isolamento geografico che ha favorito lo sviluppo di specie uniche al mondo. Tra tritoni, pipistrelli, coleotteri e altri animali peculiari, anche il mondo degli insetti, e in particolare quello delle formiche, riserva alcune delle scoperte più affascinanti per studiosi e naturalisti.

🐜 Due specie endemiche in Sardegna

Essendo un’isola, la fauna endemica sarda — ovvero esclusivamente presente nel territorio — è particolarmente ricca.

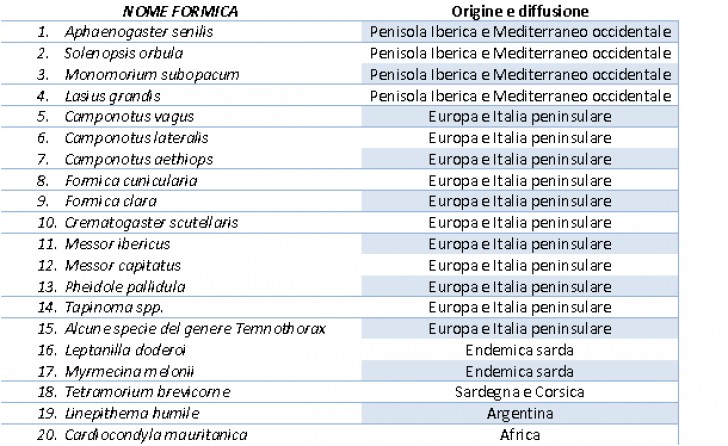

Tra le forme più antiche e primitive si distingue il genere Leptanilla, che conta circa 70 specie nel mondo, due delle quali presenti in Sardegna.

Una di queste, Leptanilla doderoi, è oggi considerata endemica dell’isola.

Si tratta di minuscole formiche sotterranee, lunghe meno di un millimetro, affusolate, cieche e totalmente depigmentate. Vivono in ambienti ipogei e grotte, adattandosi perfettamente alla vita nel buio totale: un autentico fossile vivente dell’entomologia mediterranea.

🌿 Un endemismo sotterraneo a Sant’Antioco

Un’altra specie endemica sarda è Myrmecina melonii, scoperta nel 1999 e rinvenuta per la prima volta a Sant’Antioco.

Questa formica è stata poco osservata perché trascorre la sua intera esistenza nel sottosuolo.

Altre specie presentano distribuzioni ristrette, come Tetramorium brevicorne, nota soltanto in Sardegna e Corsica, e considerata una specie a distribuzione limitata, potenzialmente vulnerabile ai cambiamenti ambientali.

🚢 Formiche della Sardegna: l’arrivo delle specie aliene

La Sardegna, sin dalle epoche storiche, è stata al centro di rotte commerciali intense. Questo ha favorito, oltre agli scambi culturali e materiali, anche l’arrivo involontario di formiche aliene, non originarie del territorio.

Tra le più comuni e problematiche troviamo Linepithema humile, nota come formica argentina.

Nonostante le dimensioni ridotte (2–3 mm), questa specie è estremamente invasiva: forma nidi poliginici con più regine, che possono estendersi per chilometri.

Le operaie producono iridoidi, sostanze tossiche e repellenti che eliminano la concorrenza di altre formiche. La loro diffusione causa un drastico calo di biodiversità, con effetti a catena su rettili, anfibi e uccelli predatori.

🌍 Dall’Africa alla Sardegna: nuove concorrenti

Un’altra specie invasiva presente sull’isola è Cardiocondyla mauritanica, di origine africana.

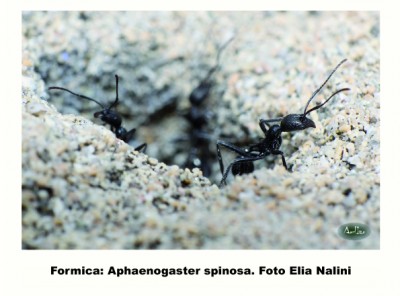

Predilige aree sabbiose e spesso colonizza ambienti meno utilizzati dalle formiche autoctone, riuscendo così a diffondersi rapidamente senza grandi ostacoli ecologici.

⚠️ La dinamica dell’invasione biologica

L’espansione delle specie aliene dipende da molteplici fattori: trasporti commerciali, clima, adattabilità e assenza di predatori naturali.

In alcuni casi l’invasione può avvenire in tempi brevissimi.

Basti pensare che — come ricorda l’entomologo Elia Nalini — nove regine di Linepithema humile, arrivate dal Sudamerica, sono state sufficienti per consentire a questa specie di colonizzare l’intera Europa in circa un secolo.

🌐 Globalizzazione e perdita di biodiversità

Non tutte le specie aliene riescono a stabilirsi stabilmente in un nuovo territorio, ma la globalizzazione rimane uno dei principali vettori di introduzione.

Se ogni specie introdotta riuscisse a espandersi, l’impatto sugli ecosistemi già fragili e sovrasfruttati della Sardegna sarebbe devastante.

Per questo motivo la conservazione della biodiversità endemica è oggi una delle priorità della ricerca scientifica e della gestione ambientale dell’isola.

La storia biogeografica della Sardegna: un laboratorio naturale unico

La Sardegna rappresenta uno dei territori più interessanti d’Europa dal punto di vista biogeografico. La sua storia naturale e geologica, iniziata milioni di anni fa, ha dato origine a un patrimonio ambientale di straordinaria ricchezza e unicità. La condizione di insularità, formatasi durante il Miocene in seguito a importanti processi tettonici e orogenetici, ha infatti favorito l’isolamento prolungato di specie animali e vegetali, permettendo lo sviluppo di una biodiversità endemica tra le più significative del bacino del Mediterraneo.

Insularità e biodiversità

Grazie a questa particolare configurazione geografica, la Sardegna ospita oggi un numero eccezionale di specie endemiche, molte delle quali sopravvissute e adattatesi a condizioni ambientali rimaste isolate per milioni di anni. Questo fenomeno è evidente non solo nella flora e nella fauna vertebrata, ma anche nel mondo degli insetti.

Un dato emblematico riguarda le formiche sarde: sull’isola sono state censite 50–60 specie, alcune delle quali considerate “primitive” e di grande interesse scientifico. Questa ricchezza è paragonabile a quella delle più importanti aree biogeografiche insulari del mondo, come le Galápagos o la Nuova Caledonia.

Un patrimonio evolutivo da preservare

La biodiversità sarda rappresenta un archivio vivente dell’evoluzione. L’isolamento geografico ha consentito la conservazione di forme biologiche rare e l’emergere di nuove varianti adattative, rendendo l’isola un vero e proprio laboratorio naturale. Per questo motivo, la Sardegna è al centro di numerosi studi scientifici e programmi di tutela ambientale, finalizzati a preservare ecosistemi e specie che altrove sono scomparse da millenni.

- Guarda anche Formica rizza addome sul sito di SardegnaForeste

L’impatto dell’uomo sulla biodiversità sarda

Con l’arrivo e la progressiva affermazione dell’Homo sapiens sapiens, anche in Sardegna si è assistito a una profonda trasformazione degli equilibri naturali. Dopo secoli di sfruttamento antropico, l’evoluzione tecnologica e i mutamenti economico-sociali hanno permesso all’uomo di modificare radicalmente il territorio e i suoi ecosistemi.

Quello che per millenni era stato un laboratorio naturale isolato, con ecosistemi unici e biodiversità endemica, ha subito un progressivo stravolgimento, spesso in senso peggiorativo, rispetto allo stato originario precedente alla presenza umana.

Le minacce alla biodiversità: il caso delle formiche

Una delle aree più delicate di questa trasformazione riguarda il mondo degli insetti, e in particolare quello delle formiche sarde. Negli ultimi due secoli — e soprattutto nella seconda metà del Novecento — l’avvento della globalizzazione e l’intensificarsi degli scambi commerciali hanno introdotto nell’isola numerose specie aliene.

Alcune di queste nuove specie sono caratterizzate da un’elevata capacità di adattamento e di sfruttamento ambientale, fattori che hanno messo in crisi la convivenza con le specie autoctone. In diversi territori della Sardegna, queste formiche invasive hanno finito per soppiantare completamente le popolazioni endemiche, alterando in modo significativo gli equilibri ecologici locali.

- Autore dell’articolo: Pierpaolo Spanu

- Consulenza scientifica: Elia Nalini, entomologo

- Archivio fotografico formiche: Elia Nalini