🏴☠️ La bandiera della Sardegna: i Quattro Mori

La bandiera della Sardegna, conosciuta come Bandiera dei Quattro Mori, è uno dei simboli storici più forti dell’identità sarda. La sua origine risale al Medioevo, in un periodo segnato dalle lotte tra i regni cristiani e musulmani nella Penisola Iberica.

Durante questo periodo, la Sardegna faceva parte del Regno di Aragona, e contribuì con uomini e risorse militari alle guerre contro gli Arabi, che insanguinarono per secoli la Spagna e il Mediterraneo occidentale.

📜 La storia della Bandiera dei Quattro Mori

Origine del simbolo: vittoria aragonese nella Battaglia di Alcoraz (1096), legata a una leggenda con l’intervento di San Giorgio che fece decapitare quattro sovrani musulmani

Prima attestazione storica: sigilli della Cancelleria reale di Pietro III d’Aragona (1281), primi esempi noti del simbolo

Presenza medievale: incluso nello Stemmario di Gelre (1370–1395), confermando la diffusione europea del simbolo

Legame con la Sardegna: simbolo adottato nel Regno di Sardegna sotto la Corona d’Aragona; sopravvive localmente anche dopo l’unione con Castiglia

Evoluzione moderna: variante “bendata sulla fronte e volto rivolto verso il lato opposto all’asta” ufficializzata nel 1999 dalla legge regionale

⚔️ La Battaglia di Alcoraz e l’origine dello stemma

Secondo la tradizione, la Battaglia di Alcoraz del 1096 fu un evento decisivo: nonostante l’inferiorità numerica, l’esercito aragonese sconfisse le forze arabe e aprì la via alla riconquista dell’alto Ebro.

Durante questo scontro, furono catturati e uccisi quattro re mori. La vittoria fu attribuita alla protezione miracolosa di San Giorgio, e per celebrare l’impresa le loro quattro teste vennero raffigurate sullo stemma della Corona d’Aragona.

Questo episodio divenne una delle prime pagine della Reconquista, il lungo processo di liberazione dei regni cristiani dai domini moreschi, che durò quasi otto secoli.

📜 Dallo stemma aragonese all’emblema sardo

1096: prima attestazione simbolica della vittoria sui Mori.

1281: i documenti ufficiali aragonesi iniziano a riportare lo stemma dei Quattro Mori.

1479: unificazione dei regni di Castiglia e Aragona sotto la Corona di Spagna.

La bandiera dei Quattro Mori viene sostituita in Spagna, ma la Sardegna la conserva come simbolo distintivo della propria identità storica e culturale.

Oggi, la bandiera con le quattro teste di moro bendate è il simbolo ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, carico di significato storico e orgoglio popolare.

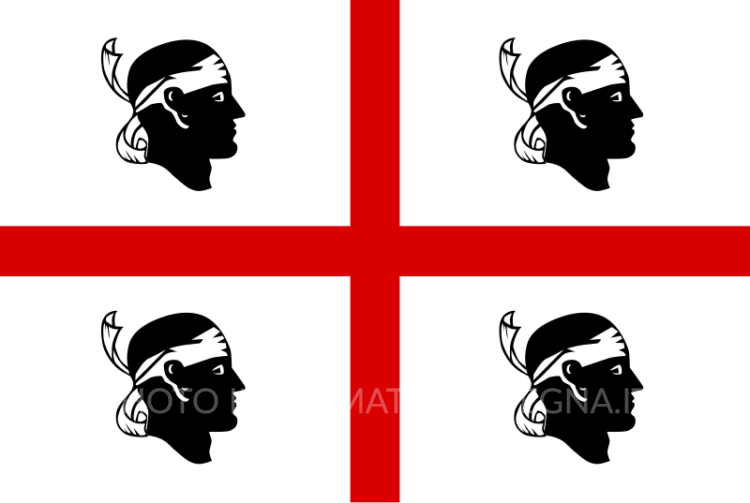

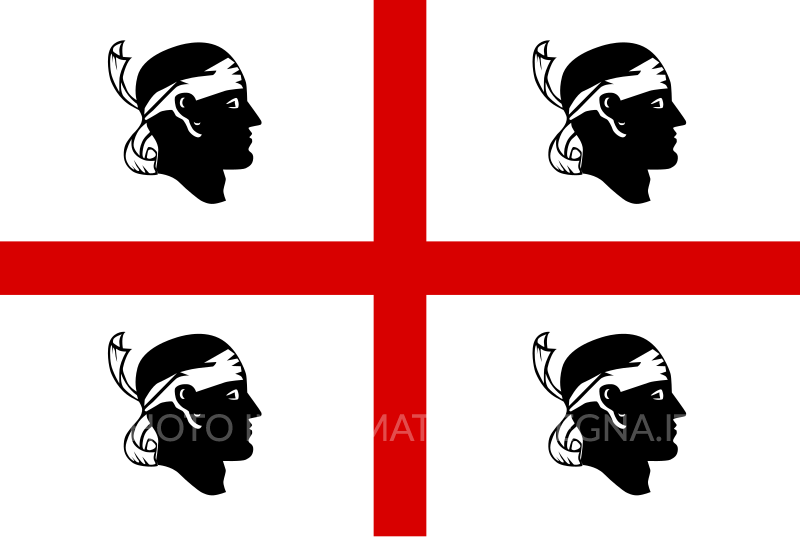

🏴 Descrizione della Bandiera dei Quattro Mori

La Bandiera dei Quattro Mori (sos battor moros in lingua sarda) è il simbolo ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. È composta da una croce rossa di San Giorgio su sfondo bianco, con quattro teste di moro bendate, disposte una per ogni quarto della bandiera.

Le teste, di colore nero e rivolte verso sinistra (dal punto di vista di chi guarda il drappo), rappresentano un potente richiamo alla storia medievale dell’isola e alle sue radici culturali.

📌 Come si posiziona correttamente la Bandiera dei Quattro Mori

La corretta esposizione della bandiera prevede che le teste dei mori siano rivolte verso l’asta (cioè l’albero della bandiera). Questo orientamento è stato ufficializzato con il disegno di legge regionale n. 10 del 1999, correggendo l’uso precedente che le mostrava rivolte verso destra.

⚔️ Cosa rappresenta la Bandiera dei Quattro Mori

Il simbolo fa riferimento alla Battaglia di Alcoraz (1096), combattuta tra gli Aragonesi e le forze musulmane. Durante questo scontro, secondo la tradizione, furono catturati e giustiziati quattro re saraceni, le cui teste furono raffigurate come emblema della vittoria.

Battaglia di Alcoraz

(1096)

📖 Storia della Bandiera dei Quattro Mori

Nel periodo compreso tra il 1035 e il 1162, la Sardegna era sotto il controllo del Regno di Aragona, all’interno del quale forniva contingenti militari per le battaglie contro l’espansione islamica.

L’isola partecipò attivamente alle campagne militari che si svolgevano sia nella penisola iberica sia nel Nord Africa, a supporto della Reconquista, il lungo processo di riconquista cristiana dei territori occupati dai musulmani.

Uno degli scontri più significativi a cui i soldati sardi presero parte fu la Battaglia di Alcoraz (1096), combattuta nei pressi di una località pianeggiante a nord di Saragozza, in Aragona.

In questa battaglia, l’esercito aragonese – seppur in inferiorità numerica – riuscì a sconfiggere le forze arabe, segnando un punto cruciale nella storia militare del regno.

È proprio da questo evento che ha origine la leggenda dei Quattro Mori, divenuti in seguito simbolo araldico e poi bandiera storica della Sardegna.

- LEGGI ANCHE: Arabi in Sardegna

⚔️ La Battaglia di Alcoraz (1096) e la nascita del simbolo

Il 18 novembre 1096, presso Alcoraz, si scontrarono due eserciti: da un lato quello di Pietro I d’Aragona, dall’altro le forze musulmane guidate dall’emiro di Saragozza, Aḥmad al-Mustaʽīn, supportato anche dal contingente di García Ordóñez, conte di Nájera.

Nonostante la superiorità numerica dell’esercito arabo, gli aragonesi ottennero una vittoria decisiva. Questa permise loro di conquistare la pianura di Huesca, strategica per l’espansione verso il fiume Ebro, considerato il primo grande obiettivo della Reconquista cristiana della penisola iberica.

Secondo la tradizione, da questa battaglia nacque il simbolo dei Quattro Mori, destinato a diventare lo stemma della Corona d’Aragona e, successivamente, la bandiera storica della Sardegna.

- LEGGI ANCHE: Al-Andalus, la Spagna islamica

🛡️ Significato strategico della Battaglia di Alcoraz

La Battaglia di Alcoraz, combattuta il 18 novembre 1096, ebbe luogo nei pressi della città di Huesca, nell’attuale comunità autonoma dell’Aragona, nel nord-ovest della Spagna.

Si trattò di una vittoria fondamentale per gli aragonesi, che riuscirono a sconfiggere le forze musulmane e ad assicurarsi il controllo di un’area cruciale.

La conquista di Huesca rappresentò un punto di svolta nella Reconquista, aprendo la strada verso la valle dell’Ebro, uno degli obiettivi strategici chiave per l’avanzata cristiana nella penisola iberica.

Questa vittoria fu celebrata simbolicamente con la nascita dello stemma dei Quattro Mori, poi trasmesso alla Sardegna durante la dominazione aragonese.

- LEGGI ANCHE: Al-Andalus, la Spagna islamica

🕌 Gli Arabi a Huesca: dominio e caduta

La pianura di Huesca, nell’attuale regione autonoma dell’Aragona, fu conquistata dagli Arabi nel 715, durante l’avanzata musulmana che portò al controllo di gran parte della penisola iberica, fino ai piedi dei Pirenei.

Grazie alla sua posizione strategica ai confini settentrionali dell’impero islamico, Huesca fu fortificata con imponenti mura e altre strutture difensive, diventando un importante baluardo nel nord della Spagna musulmana.

Il controllo islamico della città durò oltre tre secoli, fino al 1096, quando fu attaccata e infine espugnata dagli aragonesi nel corso della storica Battaglia di Alcoraz.

Dopo un assedio durato due anni, gli aragonesi riuscirono a prendere la città e a scacciare definitivamente le forze musulmane.

La conquista non fu priva di sacrifici: durante le fasi dell’assedio fu ucciso anche il re aragonese Sancho Ramírez, colpito da una freccia mentre osservava gli accampamenti attorno alla città. La sua morte fu un evento drammatico, ma non fermò la determinazione aragonese nella campagna di liberazione.

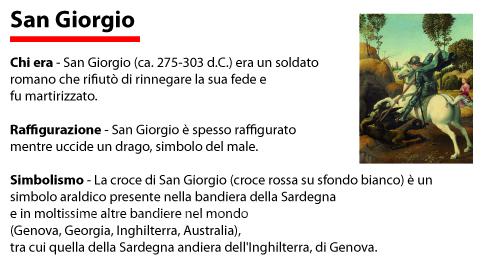

✝️ Il mito di San Giorgio e i Quattro Mori

Secondo la tradizione popolare, la vittoria degli aragonesi nella Battaglia di Alcoraz (1096) fu attribuita all’intervento miracoloso di San Giorgio, il leggendario cavaliere e martire cristiano.

Il mito narra che San Giorgio sarebbe apparso sul campo di battaglia, armato di spada, e avrebbe decapitato personalmente quattro sovrani musulmani, portando poi le loro teste come trofeo simbolico al re d’Aragona.

Questo episodio leggendario è all’origine della raffigurazione delle quattro teste di moro, che in seguito divennero l’emblema araldico della Corona d’Aragona e, successivamente, la Bandiera dei Quattro Mori della Sardegna.

🏴☠️ La Bandiera dei Quattro Mori: dalle origini aragonesi alla Sardegna

Secondo la tradizione, lo stemma dei Quattro Mori ha origine dalla Battaglia di Alcoraz (1096), durante la quale l’esercito aragonese sconfisse le forze musulmane.

Durante lo scontro, quattro sovrani arabi furono catturati e decapitati, e le loro teste divennero simbolo araldico della vittoria cristiana.

Da questo episodio nacque lo stemma della Corona d’Aragona, in cui le quattro teste di moro bendate furono poste su uno sfondo bianco con la croce rossa di San Giorgio. Poiché la Sardegna faceva parte dei territori aragonesi, questo emblema fu adottato anche nell’isola.

🇪🇸 L’unione con Castiglia e la sopravvivenza del simbolo in Sardegna

Nel 1479, con l’unione tra il Regno di Aragona e il Regno di Castiglia, nacque il Regno di Spagna. Con la nuova monarchia unificata, venne abbandonato il simbolo dei Quattro Mori, a favore dei pali catalani (le barre rosse su sfondo giallo).

Tuttavia, la Sardegna continuò a utilizzare il simbolo originario: quattro teste di moro bendate e rivolte verso l’asta, su sfondo bianco e croce rossa.

Col tempo, questa bandiera storica aragonese si trasformò nell’emblema identitario della Sardegna, sopravvivendo come simbolo esclusivo dell’isola.

🏴 I Quattro Mori: simbolo della Sardegna

Alla fine del XV secolo, con la nascita del Regno di Spagna, lo stemma dei Quattro Mori scomparve nella penisola iberica.

In Sardegna, invece, il simbolo restò in uso e divenne segno distintivo dell’identità isolana.

Fu utilizzato nei documenti, nei vessilli e nelle cerimonie ufficiali.

Dal 1400 in poi, i Quattro Mori iniziarono a rappresentare la Sardegna anche al di fuori dell’isola.

Il simbolo assunse un valore forte e riconoscibile per il popolo sardo.

⚰️ I Quattro Mori al funerale di Carlo V

Nel 1558, durante il funerale di Carlo V di Spagna, la bandiera dei Quattro Mori fu esibita dalla delegazione sarda.

La gualdrappa di un cavallo e una bandiera cerimoniale riportavano chiaramente il simbolo.

La scena è documentata in una celebre stampa conservata nella Bibliothèque nationale de France di Parigi.

📜 Il primo documento ufficiale

Il più antico documento grafico dei Quattro Mori risale al 1281.

Si tratta dei sigilli in piombo della Cancelleria reale aragonese, al tempo di Pietro III d’Aragona.

I sigilli mostrano la croce di San Giorgio con le quattro teste bendate, una per ogni quadrante.

È la prima attestazione ufficiale del futuro emblema sardo.

🏛️ I sigilli a Cagliari

I sigilli con i Quattro Mori vennero usati anche in Sardegna.

Alcuni esemplari furono ritrovati a Cagliari, nei palazzi aragonesi dell’amministrazione.

Oggi si trovano custoditi presso l’Archivio Storico Comunale del capoluogo.

📚 Lo Stemmario di Gelre

Il Wapenboek Gelre (1370–1395) è uno dei più antichi stemmari d’Europa.

Raccoglie più di 1700 stemmi di nobili, regni e città europee.

Tra questi, compare anche lo stemma dei Quattro Mori, a conferma della sua rilevanza internazionale già nel Medioevo.

Il manoscritto fu redatto da Claes Heinenzoon, araldo dei duchi di Gheldria (Paesi Bassi).

🏴 Il Regno di Sardegna e Corsica

Nel XIV secolo, la Sardegna faceva parte del Regno di Sardegna e Corsica, sotto la Corona d’Aragona.

Lo stemma variava: a volte si usavano le Quattro Barre rosse su fondo dorato, altre volte i Quattro Mori.

Dopo il 1479, con l’unione tra Aragona e Castiglia, il simbolo rimase esclusivo dell’isola.

Nei secoli successivi divenne il principale emblema grafico della Sardegna.

🏛️ I Quattro Mori nei documenti ufficiali

Il simbolo compare anche in atti parlamentari del braccio militare del parlamento sardo.

Esempio: il frontespizio dei Capitols de Cort del Stament militar de Serdenya, stampati fino al 1591 a Cagliari.

Nel 1610, i Quattro Mori appaiono anche negli Annales de la Corona de Aragón, accanto alla croce d’Aragona e ai pali catalani.

🛡️ I Quattro Mori sopravvivono ai Savoia

Il simbolo continuò ad apparire anche durante il dominio sabaudo.

Era presente in tesi universitarie, carte geografiche, documenti ufficiali e monete, tra cui:

il cagliarese di Carlo II

il mezzo scudo sabaudo

i centesimi di Carlo Alberto (1842)

🦅 Sovrapposizione sabauda

Dal Settecento, con la nascita del Regno di Sardegna sabaudo, allo stemma dei Quattro Mori venne affiancato lo stemma sabaudo:

un’aquila nera con sul petto uno scudo rosso con croce bianca.

Nonostante ciò, il simbolo dei Quattro Mori non venne mai cancellato.

🌄 Rinascita identitaria nell’Ottocento

Nell’Ottocento, con i primi movimenti identitari, i Quattro Mori tornarono al centro del discorso politico e culturale.

Vennero ricollegati alla memoria storica della Sardegna giudicale e all’idea di una autonomia regionale.