L’autonomia scolastica è uno dei pilastri del sistema di istruzione italiano. Introdotta alla fine degli anni ’90, rappresenta la possibilità per le scuole di organizzarsi in modo flessibile e innovativo, pur nel rispetto delle regole generali stabilite dallo Stato. Con l’autonomia, gli istituti non sono più meri esecutori di programmi ministeriali, ma soggetti attivi capaci di progettare la propria offerta formativa in relazione alle esigenze del territorio, degli studenti e delle famiglie.

- Guarda anche l’articolo TFA – SOSTEGNO 1 Scuola ed educazione nella Costituzione

1. Le tappe legislative dell’autonomia scolastica

L’autonomia scolastica nasce da un percorso normativo preciso:

Legge 59/1997 (Legge Bassanini) – Governo Prodi I: introduce formalmente il principio dell’autonomia scolastica.

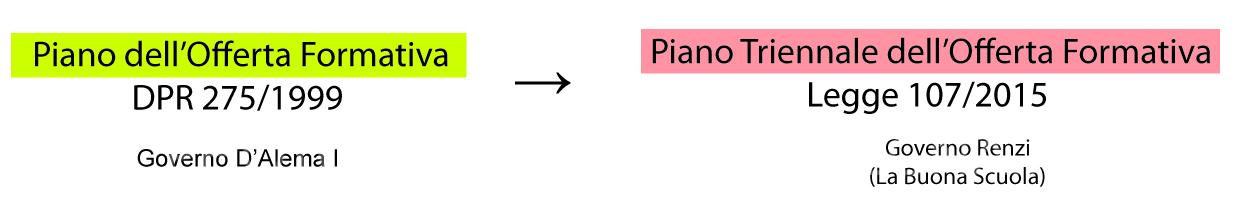

DPR 275/1999 – Governo D’Alema I: regolamento attuativo, definisce i pilastri dell’autonomia e introduce il POF.

Legge costituzionale 3/2001 (Riforma del Titolo V) – Governo Amato II: ridefinisce competenze tra Stato e Regioni in materia di istruzione.

Legge 53/2003 (Riforma Moratti) – Governo Berlusconi II: rafforza la personalizzazione dei percorsi educativi.

Legge 107/2015 (La Buona Scuola) – Governo Renzi: trasforma il POF in PTOF triennale e amplia i poteri del dirigente scolastico.

2. Cosa significa autonomia scolastica

Con l’autonomia, le scuole italiane possono:

elaborare un progetto educativo e didattico coerente con la propria identità;

gestire tempi, spazi e risorse in modo flessibile;

attivare percorsi di sperimentazione e innovazione;

valorizzare il legame con il territorio e con le famiglie.

In questo modo la scuola diventa una comunità educante capace di rispondere in modo più puntuale ai bisogni degli studenti.

3. I cinque pilastri dell’autonomia scolastica

Il DPR 275/1999 individua cinque aree fondamentali:

Autonomia didattica

Autonomia organizzativa

Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

Autonomia amministrativa

Autonomia finanziaria

4. Dal POF al PTOF

POF (Piano dell’Offerta Formativa): introdotto dal DPR 275/1999, era annuale e definiva identità e obiettivi dell’istituto.

PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa): con la Legge 107/2015 il piano diventa triennale, più stabile e collegato agli indirizzi del dirigente.

Il PTOF è oggi la vera e propria carta d’identità della scuola, che guida attività didattiche, organizzative e progettuali.

5. Dirigente scolastico e collegialità

Con la 107/2015 il ruolo del dirigente scolastico è stato potenziato:

definisce gli indirizzi per il PTOF;

gestisce l’organico dell’autonomia;

assegna incarichi e valorizza i docenti;

coordina la valutazione e il bonus premiale.

Il collegio docenti mantiene la responsabilità didattica e deliberativa, ma la sua autonomia è più limitata rispetto al passato: da motore principale del POF a organo esecutivo degli indirizzi del dirigente.

6. Limiti dell’autonomia scolastica

Nonostante l’ampio margine di azione, l’autonomia non è totale. Le scuole non possono:

modificare l’ordinamento generale degli studi;

eliminare discipline obbligatorie;

ridurre la durata dei cicli scolastici;

alterare il valore legale dei titoli di studio.

L’autonomia si esercita sempre entro cornici nazionali stabilite dallo Stato.

7. Esempi concreti

Cosa può fare una scuola:

introdurre orari flessibili (settimana corta, moduli orari da 50 minuti);

attivare laboratori, progetti interculturali o sportivi;

personalizzare i percorsi per studenti con BES o DSA;

collaborare con enti locali e associazioni.

Cosa non può fare una scuola:

cambiare la durata della scuola primaria o secondaria;

eliminare discipline obbligatorie come italiano o matematica;

sostituire esami e prove nazionali con criteri propri.

8. Valutazione degli studenti

La valutazione resta ancorata a regole nazionali (giudizi descrittivi alla primaria, voti in decimi alla secondaria, certificazioni di competenza ed esami di Stato).

Tuttavia, l’autonomia consente alle scuole di stabilire criteri interni:

griglie di valutazione;

peso delle prove orali, scritte e pratiche;

strumenti di verifica innovativi;

strategie personalizzate per studenti con bisogni educativi speciali.

9. Autonomia organizzativa

Consente alle scuole di decidere come gestire tempi, spazi e personale.

Esempi: modulazione orari, suddivisione classi in gruppi, gestione calendari interni, utilizzo flessibile di laboratori e palestre.

10. Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

Le scuole possono diventare veri e propri laboratori di innovazione.

Esempi: sperimentazioni didattiche, progetti di robotica o coding, collaborazioni con università, creazione di reti di scuole per diffondere buone pratiche.

- Guarda anche l’articolo sull’Autonomia Scolastica nel sito del Miur

11. Autonomia di associarsi in rete

L’art. 7 del DPR 275/1999 riconosce la possibilità per le scuole di fare rete.

Esempi: laboratori condivisi, progetti di inclusione, formazione congiunta dei docenti, orientamento comune per gli studenti.

Autonomia e l’ultima evoluzione della scuola italiana

L’autonomia scolastica rappresenta un’evoluzione fondamentale della scuola italiana: più libertà e responsabilità per dirigenti, docenti e comunità scolastiche.

Il suo successo dipende dalla capacità delle scuole di usare l’autonomia per innovare, senza tradire i principi di equità, trasparenza e unità del sistema nazionale di istruzione.